平均差误法测量缪勒

平均差误法测量缪勒---莱耶错觉实验报告

姓名:贵亚盼学号:73 汇华11心理

姓名:于乔石学号:74 汇华11心理

姓名:李锦园学号:94 汇华11心理

一、题目

平均差误法测量缪勒---莱耶错觉

二、引言

平均差误法是费希纳提出的测量感觉阈限的又一种方法,这个方法的经典实验程序是让被试任意调节比较刺激,使之与标准刺激相等,因此,平均差误法又叫调整法。

错觉是指在特定条件下对事物必然会产生的某种固有倾向的歪曲知觉。错觉的种类很多,缪勒-莱依尔错觉是其中一种经典的几何错觉。缪勒-莱依尔错觉是指左边中间的线段与右边中间的线段是等长的,但看起来左边中间的线段比右边的要长,(黄希庭,2007)。

平均误差法典型的实验程序是,实验者规定以某一刺激为标准刺激,然后要求被试调节另一比较刺激,使后者在感觉上与标准刺激相等。客观上一般不可能使比较刺激与标准刺激完全一样,于是每一次比较都会得到一个误差,把多次比较的误差平均起来就可得到平均误差。因为平均误差与差别阈限成正比,所以可以用平均误差来表示差别感受性(朱滢,2009)。

为了加深对缪勒-莱依尔错觉原理的认识巩固,也为了学习、应用平均差误法来表示差别感受性,借用缪勒测试仪的使用完成实验,想通过实验揭示不同角度对错觉的影响不同。

三、实验方法

1、被试:被试1:于乔石,20岁,女,其各项生理指标均正常。

被试2:李锦园,20岁,女,其各项生理指标均正常。

被试3: 贵亚盼,20岁,女,其各项生理指标均正常。

2、实验仪器:计算机、”平均差误法测量缪勒-莱耶实验程序”。

3、实验材料:计算机呈现的不同角度的缪勒-莱耶错觉图形,本实验的标准刺激长度为80厘

米,比较刺激一半比80mm长,一半比80mm短;刺激变化的最小单位为1mm,正式实

验的箭头的度(度)分别为15、30、60、90,每种角度做16次,三个被试在四个角度上

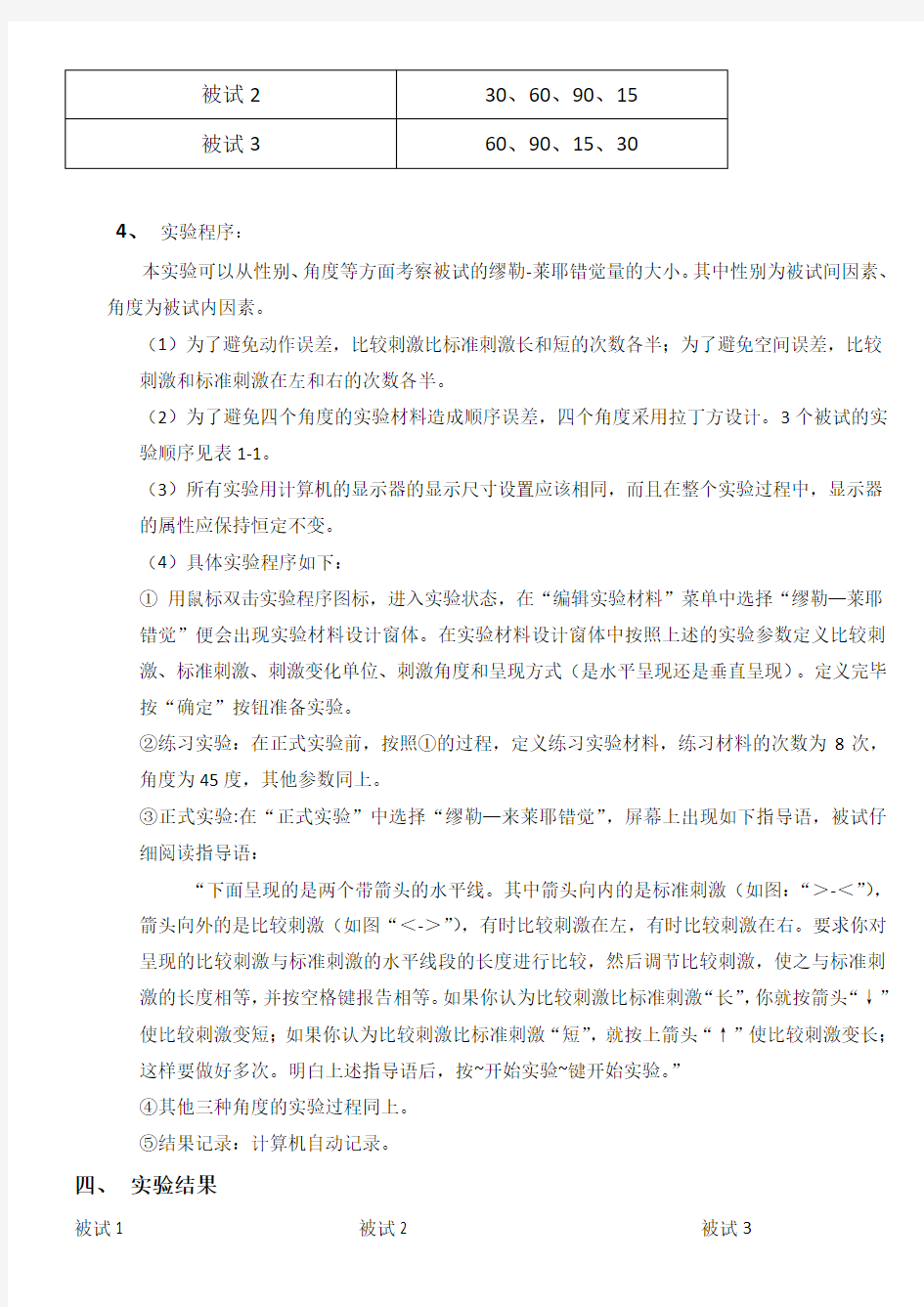

采用拉丁方设计,拉丁方设计见表1-1。

表1-1拉丁方设计表

4、实验程序:

本实验可以从性别、角度等方面考察被试的缪勒-莱耶错觉量的大小。其中性别为被试间因素、角度为被试内因素。

(1)为了避免动作误差,比较刺激比标准刺激长和短的次数各半;为了避免空间误差,比较刺激和标准刺激在左和右的次数各半。

(2)为了避免四个角度的实验材料造成顺序误差,四个角度采用拉丁方设计。3个被试的实验顺序见表1-1。

(3)所有实验用计算机的显示器的显示尺寸设置应该相同,而且在整个实验过程中,显示器的属性应保持恒定不变。

(4)具体实验程序如下:

①用鼠标双击实验程序图标,进入实验状态,在“编辑实验材料”菜单中选择“缪勒—莱耶

错觉”便会出现实验材料设计窗体。在实验材料设计窗体中按照上述的实验参数定义比较刺激、标准刺激、刺激变化单位、刺激角度和呈现方式(是水平呈现还是垂直呈现)。定义完毕按“确定”按钮准备实验。

②练习实验:在正式实验前,按照①的过程,定义练习实验材料,练习材料的次数为8次,

角度为45度,其他参数同上。

③正式实验:在“正式实验”中选择“缪勒—来莱耶错觉”,屏幕上出现如下指导语,被试仔

细阅读指导语:

“下面呈现的是两个带箭头的水平线。其中箭头向内的是标准刺激(如图:“>-<”),箭头向外的是比较刺激(如图“<->”),有时比较刺激在左,有时比较刺激在右。要求你对呈现的比较刺激与标准刺激的水平线段的长度进行比较,然后调节比较刺激,使之与标准刺激的长度相等,并按空格键报告相等。如果你认为比较刺激比标准刺激“长”,你就按箭头“↓”

使比较刺激变短;如果你认为比较刺激比标准刺激“短”,就按上箭头“↑”使比较刺激变长;

这样要做好多次。明白上述指导语后,按~开始实验~键开始实验。”

④其他三种角度的实验过程同上。

⑤结果记录:计算机自动记录。

四、实验结果

被试1 被试2 被试3

从表中得出不同角度水平对错觉误差有影响,角度越大,平均差值越小。但此实验因人而异,存在误差,例如被试2角度为15时平均差值最小。

五、讨论

通过实验,得出不同角度水平对错觉误差有影响,并存在显著差异,不同角度影响不同,150影响最大,900影响最小。实验中为了消除空间误差,实验已采用ABBA法,标准刺激在左边和右边的次数各占一半,而且ABBA法同样消除了被试的顺序效应。所以实验结果还是与实验预期结果相同。但平均误差法本身就存在一定的缺陷,由于比较刺激是由被试调节的,所以严格说实验条件就不那么恒定了,所以平均误差法对于测量差别阈限还是存在一定的问题的。

六、结论

得出不同角度水平对错觉误差有影响,并存在显著差异,不同角度影响不同,角度越大,平均差值越小。

七、参考文献

《实验心理学实验指导书》河北师范大学教育学院实验室

朱滢. 2009. 实验心理学. 北京:北京大学出版社.

黄希庭. 2007. 普通心理学. 北京:人民教育出版社.

八、附录

执笔人贵亚盼

实验报告

实验报告 实习起止日期:2009年4月1日————2009年9月2日 实习地点:北京中医药大学东方医院制剂室 指导老师:许迎久 毕业实习科目:中药药剂 毕业实习主要内容:学会了药材前处理的方法。懂得了中药药材提取、分离、纯化、烘干所用设备的构造以及性能。熟悉掌握了关于针剂、片剂、浸出制剂、丸剂、散剂的生产工艺和所用设备的使用方法及其构造。知道了关于产品质量控制的项目和检验方法。并掌握了医院药房临时用药的配制方法。 一、实验目的 1.掌握散剂制备的工艺过程。 2.掌握含特殊成分散剂、共熔成分散剂的制备方法。 3.掌握散剂的质量检查方法。 4.掌握粉碎、过筛、混合的基本操作。 二、实验指导 散剂系指药物或与适宜辅料经粉碎、均匀混合而制成的干燥粉末状制剂,供内服或局部用。内服散剂一般溶于或分散于水或其他液体中服用,亦可直接用水送服。局部用散剂可供皮肤、口腔、咽喉、腔道等处应用;专供治疗、预防和润滑皮肤为目的的散剂亦可称撒布剂或撒粉。 操作要点: (1)称取:正确选择天平,掌握各种结聚状态的药品的称重方法。 (2)粉碎:是制备散剂和有关剂型的基本操作。要求学生根据药物的理化性质,使用要求,合理地选用粉碎工具及方法。 (3)过筛:掌握基本方法,明确过筛操作应注意的问题。 (4)混合:混合均匀度是散剂质量的重要指标,特别是含少量医疗用毒性药品及贵重药品的散剂,为保证混合均匀,应采用等量递加法(配研法)。对含有少量挥发油及共熔成分的散剂,可用处方中其他成分吸收,再与其他成分混合。 (5)质量检查:根据药典规定进行。 三、实验内容 1.痱子粉的制备(含共熔散剂的制备) [处方] 薄荷脑 0.2g 樟脑 0.2g 硼酸 5.0g 氧化锌 4.0g 滑石粉适量 制成 30g [制法] 取薄荷脑、樟脑混合研磨至共熔液化,先加少量滑石粉吸收研匀,再将硼酸、氧化锌研成细粉,加入上述混合物中研匀,最后加滑石粉至30g,过筛(100目)混匀,即得。 [附注] (1)处方中成分较多,应按处方药品顺序将药品称好。

心理实验操作指南之平均差误法测量

心理实验操作指南之平均差误法测量 PsychELab?心理教学系统是教育部“实验心理学”名牌课程课题科研成果之一,开发于2000年左右,由北京师范大学心理学专家完成,最初用于北京师范大学心理系实验心理学课程的教学软件。经过10多年的应用与探索,目前有超过200所高校与单位在使用。 PsychELab?心理教学系统配有更明了的教学指南:每个实验都配有针对实验本身的帮助文件,内含实验背景、实验设计范式、结果数据含义及处理方法、参考文献、软件操作指导等内容(见附录)。 附: 平均差误法测量缪勒-莱耶错觉 实验背景知识 错觉是指在特定条件下对事物必然会产生的某种固有倾向的歪曲知觉。错觉的种类很多,缪勒-莱耶错觉是其中一种经典的几何错觉。缪勒-莱耶错觉是指左边中间的线段与右边中间的线段是等长的,但看起来左边中间的线段比右边的要长。 平均误差法典型的实验程序是,实验者规定以某一刺激为标准刺激,然后要求被试调节另一比较刺激,使后者在感觉上与标准刺激相等。客观上一般不可能使比较刺激与标准刺激完全一样,于是每一次比较都会得到一个误差,把多次比较的误差平均起来就可得到平均误差。因为平均误差与差别阈限成正比,所以可以用平均误差来表示差别感受性。 实验介绍 一、实验设计和实验材料 1、实验仪器与实验材料 装有PsychELab?心理教学系统的计算机,键盘。 计算机呈现不同角度的缪勒莱耶错觉图形,标准刺激为80mm,比较刺激一半比80mm长,一半比80mm 短;刺激变化的最小单位为1mm。正式实验的箭头角度分别为15度、30度、60度、90度。 2、实验设计: 本实验可以从性别、角度等方面考察被试的缪勒-莱耶错觉量的大小,其中性别为被试间因素、角度为被试内因素。在实验中,每种角度做16次,被试实验顺序为: 被试1:15度、30度、60度、90度 被试2:30度、60度、90度、15度 被试3:60度、90度、15度、30度 被试4:90度、15度、30度、60度

误差理论与数据处理实验报告

误差理论与数据处理 实验报告 姓名:小叶9101 学号:小叶9101 班级:小叶9101 指导老师:小叶

目录 实验一误差的基本概念 实验二误差的基本性质与处理 实验三误差的合成与分配 实验四线性参数的最小二乘法处理实验五回归分析 实验心得体会

实验一误差的基本概念 一、实验目的 通过实验了解误差的定义及表示法、熟悉误差的来源、误差分类以及有效数字与数据运算。 二、实验原理 1、误差的基本概念:所谓误差就是测量值与真实值之间的差,可以用下式表示 误差=测得值-真值 1、绝对误差:某量值的测得值和真值之差为绝对误差,通常简称为误差。 绝对误差=测得值-真值 2、相对误差:绝对误差与被测量的真值之比称为相对误差,因测得值与 真值接近,故也可以近似用绝对误差与测得值之比值作为相对误差。 相对误差=绝对误差/真值≈绝对误差/测得值 2、精度 反映测量结果与真值接近程度的量,称为精度,它与误差大小相对应,因此可以用误差大小来表示精度的高低,误差小则精度高,误差大则精度低。 3、有效数字与数据运算 含有误差的任何近似数,如果其绝对误差界是最末位数的半个单位,那么从这个近似数左方起的第一个非零的数字,称为第一位有效数字。从第一位有效数字起到最末一位数字止的所有数字,不论是零或非零的数字,都叫有效数字。 数字舍入规则如下: ①若舍入部分的数值,大于保留部分的末位的半个单位,则末位加1。 ②若舍去部分的数值,小于保留部分的末位的半个单位,则末位加1。 ③若舍去部分的数值,等于保留部分的末位的半个单位,则末位凑成偶数。即当末位为偶数时则末位不变,当末位为奇数时则末位加1。 三、实验内容 1、用自己熟悉的语言编程实现对绝对误差和相对误差的求解。 2、按照数字舍入规则,用自己熟悉的语言编程实现对下面数据保留四位有效数字进行凑整。 原有数据 3.14159 2.71729 4.51050 3.21551 6.378501 舍入后数据

有限元法课后习题答案

1、有限元是近似求解一般连续场问题的数值方法 2、有限元法将连续的求解域离散为若干个子域,得到有限个单元,单元和单元之间用节点连接 3、直梁在外力的作用下,横截面的内力有剪力和弯矩两个. 4、平面刚架结构在外力的作用下,横截面上的内力有轴力、剪力、弯矩. 5、进行直梁有限元分析,平面刚架单元上每个节点的节点位移为挠度和转角 6、平面刚架有限元分析,节点位移有轴向位移、横向位移、转角。 7、在弹性和小变形下,节点力和节点位移关系是线性关系。 8、弹性力学问题的方程个数有15个,未知量个数有15个。 9、弹性力学平面问题方程个数有8,未知数8个。 10、几何方程是研究应变和位移之间关系的方程 11、物理方程是描述应力和应变关系的方程 12、平衡方程反映了应力和体力之间关系的 13、把经过物体内任意一点各个截面上的应力状况叫做一点的应力状态 14、9形函数在单元上节点上的值,具有本点为_1_.它点为零的性质,并且在三角形单元的任一节点上,三个行函数之和为_1_ 15、形函数是_三角形_单元内部坐标的_线性_函数,他反映了单元的_位移_状态 16、在进行节点编号时,同一单元的相邻节点的号码差尽量小. 17、三角形单元的位移模式为_线性位移模式_- 18、矩形单元的位移模式为__双线性位移模式_

19、在选择多项式位移模式的阶次时,要求_所选的位移模式应该与局部坐标系的方位无关的性质为几何_各向同性 20、单元刚度矩阵描述了_节点力_和_节点位移之间的关系 21、矩形单元边界上位移是连续变化的 1.诉述有限元法的定义 答: 有限元法是近似求解一般连续场问题的数值方法 2.有限元法的基本思想是什么 答: 首先,将表示结构的连续离散为若干个子域,单元之间通过其边界上的节点连接成组合体。其次,用每个单元内所假设的近似函数分片地表示求解域内待求的未知厂变量。 3.有限元法的分类和基本步骤有哪些 答: 分类: 位移法、力法、混合法;步骤: 结构的离散化,单元分析,单元集成,引入约束条件,求解线性方程组,得出节点位移。 4.有限元法有哪些优缺点 答: 优点:

部分报告法实验报告

部分报告法-瞬时记忆1引言 过去的再现法实验是在被试识记完项目后,要求他尽量多地再现全部项目(全部报告法),以此确定其保存量,但此方法不能用来测量极为短暂的记忆(毫秒级)。部分报告法的特点在于:它不要求被试再现全部项目,而只要求再现指定的一部分,再根据这一部分的结果估算保存的总量。 在Sperling的实验中,他比较了部分报告法和全部报告法,结果表明全部报告法一般只能记住4-5个,而部分报告法则可多达8-9个。 Sperling还做了延迟部分报告法实验,即在呈现识记材料之后过一段时间再让被试部分报告。结果发现,当延迟0.5s时,部分报告法所得结果与全部报告法接近;当延迟1s时,两者就没有什么差别了。 2 方法 2.1 被试 本实验的被试为某大学本科学生一名,20岁,男生,矫正视力正常。 编号:201104021219 性别:男年龄:20 姓名:刘一玉学历:出生日期: 1992-10-20 所属:职业:测试日期:2013-06-14 11:16:40 2.2 实验仪器与实验材料 实验仪器:计算机, PsyKey心理教学系统大学版 实验材料:三行英文字母,每行4个(12个字母之间没有重复)

2.3 程序 屏幕上出现三行英文字母,每行4个(12个字母之间没有重复),呈现时间为75ms。实验为组间设计。 字母呈现完之后,在屏幕左边会出现一个箭头,指向第一行、第二行或第三行的位置,即表示要被试回忆第一行、第二行或第三行(箭头的颜色分别是红、黄、绿)。让被试立即将回忆的结果输入到输入框中,然后按“确定”键开始下一次。 两次实验之间间隔约十秒钟,共做30次实验,实验中间阶段,被试适当休息。 3 结果 总量: 4.10 上: 1.10 中: 1.50 下: 1.50 4 讨论 瞬时记忆又称感觉登记或感觉记忆,是认知心理学用来说明人的感觉作用和记忆形成的术语。刺激物体的信息接触到人的感觉器管,使得到暂时的存贮,这种存贮形式便叫做感觉登记。 上中下三行的保存量不存在显着差异。对于实验方法,认为部分报告法可以将材料纵向呈列,随机让被试报告一列的字母。原因是大多数人习惯于横向阅读,而横向阅读可能出现被试根本来不及看注意以外的那两行字母,并且被试可能在实验中转移了注意。因此可能导致被试在报告第一行的结果时较差。 按照Spering的理论,被试能够识记所有刺激,实验结果也表明上中下三行的保存量是没有显着差异的。 5 结论

平均差误法测定线段长度差别阈限

平均差误法测定线段长度差别阈限 摘要:通过同时呈现两条线段,被试在主观上调节比较刺激的长度,使之与标准刺激相等,让被试学习使用平均误差法测量差别阈限。实验采用单因素两水平被试内实验设计,记录山西师范大学14150201班46名被试的实验数据,并进行统计分析。结果显示,标准刺激长度为300的平均差别阈限值以及标准差明显高于100,说明标准刺激的长度的增加使被试的主观感觉准确度减弱;标准刺激长度为100和300时,它们的心理量(即韦伯分数)并没有显著差异。结论显示,平均差误法可以测定线段差别阈限。 关键词:平均差误法差别阈限比较刺激标准刺激 1.前言 差别阈限是指刚好能引起差异感受的刺激变化量。但是被试对某一特定强度的刺激往往会出现不确定答案,所以,面对阈限的概念,实验者需要借助它的操作定义:有50%的实验次数能引起差别感觉的两个刺激强度之差。这是基于这个操作定义,费希纳设计了三种测量感觉阈限的方法(1.最小变化法,2.恒定刺激法,3.平均差误法),这些方法后来被统称为传统心理物理法。 平均差误法即是传统心理物理学方法之一,又称调整法、再造法、均等法。它最适用于测量绝对阈限和等值,也可用于测量差别阈限。平均差误法的特点是:呈现一个标准刺激,让被试再造、复制或调节一个比较刺激,使它与标准刺激相等,如光的明暗、声音强弱高低、线条长短等。其调节幅度是连续变化的,不像最小变化法那样以等间距、间断变化的,也不像恒定刺激法那样是几个固定刺激按随机顺序出现,平均差误法是由被试操作,被试积极性较高。 1834年,德国生理学家韦伯通过研究人对重量的感觉发现,对于同一类刺激,刺激的差别阈限是刺激本身强度的一个线性函数,因此提出了韦伯定律。

误差理论与数据处理 实验报告

《误差理论与数据处理》实验指导书 姓名 学号 机械工程学院 2016年05月

实验一误差的基本性质与处理 一、实验内容 1.对某一轴径等精度测量8次,得到下表数据,求测量结果。 Matlab程序: l=[24.674,24.675,24.673,24.676,24.671,24.678,24.672,24.674];%已知测量值 x1=mean(l);%用mean函数求算数平均值 disp(['1.算术平均值为:',num2str(x1)]); v=l-x1;%求解残余误差 disp(['2.残余误差为:',num2str(v)]); a=sum(v);%求残差和 ah=abs(a);%用abs函数求解残差和绝对值 bh=ah-(8/2)*0.001;%校核算术平均值及其残余误差,残差和绝对值小于n/2*A,bh<0,故以上计算正确 if bh<0 disp('3.经校核算术平均值及计算正确'); else disp('算术平均值及误差计算有误'); end xt=sum(v(1:4))-sum(v(5:8));%判断系统误差(算得差值较小,故不存在系统误差) if xt<0.1 disp(['4.用残余误差法校核,差值为:',num2str(x1),'较小,故不存在系统误差']); else disp('存在系统误差'); end bz=sqrt((sum(v.^2)/7));%单次测量的标准差 disp(['5.单次测量的标准差',num2str(bz)]);

p=sort(l);%用格罗布斯准则判断粗大误差,先将测量值按大小顺序重新排列 g0=2.03;%查表g(8,0.05)的值 g1=(x1-p(1))/bz; g8=(p(8)-x1)/bz;%将g1与g8与g0值比较,g1和g8都小于g0,故判断暂不存在粗大误差if g1 1.1有限单元法中“离散”的含义是什么?有限单元法是如何将具有无限自由度的连续介质问题转变成有限自由度问题的?位移有限元法的标准化程式是怎样的? (1)离散的含义即将结构离散化,即用假想的线或面将连续体分割成数目有限的单元,并在其上设定有限个节点;用这些单元组成的单元集合体代替原来的连续体,而场函数的节点值将成为问题的基本未知量。 (2)给每个单元选择合适的位移函数或称位移模式来近似地表示单元内位移分布规律,即通过插值以单元节点位移表示单元内任意点的位移。因节点位移个数是有限的,故无限自由度问题被转变成了有限自由度问题。 (3)有限元法的标准化程式:结构或区域离散,单元分析,整体分析,数值求解。 1.3单元刚度矩阵和整体刚度矩阵各有哪些性质?各自的物理意义是什么?两者有何区别? 单元刚度矩阵的性质:对称性、奇异性(单元刚度矩阵的行列式为零)。 整体刚度矩阵的性质:对称性、奇异性、稀疏性。 单元Kij物理意义Kij即单元节点位移向量中第j个自由度发生单位位移而其他位移分量为零时,在第j个自由度方向引起的节点力。 整体刚度矩阵K中每一列元素的物理意义是:要迫使结构的某节点位移自由度发生单位位移,而其他节点位移都保持为零的变形状态,在所有个节点上需要施加的节点荷载。 2.2什么叫应变能?什么叫外力势能?试叙述势能变分原理和最小势能原理,并回答下述问题:势能变分原理代表什么控制方程和边界条件?其中附加了哪些条件? (1)在外力作用下,物体内部将产生应力ζ和应变ε,外力所做的功将以变形能的形式储存起来,这种能量称为应变能。 (2)外力势能就是外力功的负值。 (3)势能变分原理可叙述如下:在所有满足边界条件的协调位移中,那些满足静力平衡条件的位移使物体势能泛函取驻值,即势能的变分为零 δΠp=δUε+δV=0 此即变分方程。对于线性弹性体,势能取最小值,即 δ2ΠP=δ2Uε+δ2V≧0 此时的势能变分原理就是著名的最小势能原理。 势能变分原理代表平衡方程、本构方程和应力边界条件,其中附加了几何方程和位移边界条件。 2.3什么是强形式?什么是弱形式?两者有何区别?建立弱形式的关键步骤是什么? 等效积分形式通过分部积分,称式 ∫ΩC T(v)D(u)dΩ+∫ΓE T(v)F(u)dΓ为微分方程的弱形式,相对而言,定解问题的微分方程称为强形式。 区别:弱形式得不到解析解。 建立弱形式的关键步骤:对场函数要求较低阶的连续性。 2.4为了使计算结果能够收敛于精确解,位移函数需要满足哪些条件?为什么? 只要位移函数满足两个基本要求,即完备性和协调性,计算结果便收敛于精确解。 2.6为什么采用变分法求解通常只能得到近似解?变分法的应用常遇到什么困难?Ritz法收敛的条件是什么? (1)在Ritz 法中,N决定了试探函数的基本形态,待定参数使得场函数具有一定的任意性。如果真实场函数包含在试探函数之内,则变分法得到的解答是精确的;如果试探函数取自完全的函数序列,则当项数不断增加时,近似解将趋近于精确解。然而,通常情况下试探函数不会将真实场函数完全包含在内,实际计算时也不可能取无穷多项。因此,试探函数只能是真实场函数的近似。可见,变分法就是在某个假定的范围内找出最佳解答,近似性就源于此。 (2)采用变分法近似求解,要求在整个求解区域内预先给出满足边界条件的场函数。通常情况下这是不可能的,因而变分法的应用受到了限制。 (3)Ritz 法的收敛条件是要求试探函数具有完备性和连续性,也就是说,如果试探函数满足完备性和连续性的要求,当试探函数的项数趋近于无穷时,则Ritz 法的近似解将趋近于数学微分方程的精确解。 3.1构造单元形函数有哪些基本原则?形函数是定义于单元内坐标的连续函数。单元位移函数通常采用多项式,其中的待定常数应该与单元节点自由度数相等。为满足完备性要求,位移函数中必须包括常函数和一次式,即完全一次多项式。多项式的选取应由低阶到高阶,尽量选择完全多项式以提高单元的精度。若由于项数限制而不能选取完全多项式时,也应使完全多项式具有坐标的对称性,并且一个坐标方向的次数不应超过完全多项式的次数。有时为了使位移函数保持一定阶次的完全多项式,可在单元内部配置节点。然而,这种节点的存在将增加有限元格式和计算上的复杂性,除非不得已才加以采用。形函数应保证用它定义的位移函数满足收敛要求,即满足完备性要求和协调性条件。 3.1构造单元形函数有哪些基本原则?试采用构造单元的几何方法,构造T10 单元的形函数,并对其收敛性进行讨论。 通常单元位移函数采用多项式,其中的待定常数由节点位移参数确定,因此其个数应与单元节点自由度数相等。根据实体结构的几何方程,单元的应变是位移的一次导数。为了反映单元刚体位移和常应变即满足完备性要求,位移函数中必须包含常数项和一次项,即完全一次多项式。 3.3何谓面积坐标?其特点是什么?为什么称其为自然坐标或局部坐标? (1)三角形单元中,任一点P(x,y)与其3个角点相连形成3个子三角形,其位置可以用下述称为面积坐标的三个比值来确定: L1=A1/A L2=A2/A L3=A3/A 其中A1,A2,A3分别为P23,P31,P12的面积。 (2)面积坐标的特点: a T3单元的形函数Ni就是面积坐标Li b面积坐标与三角形在整体坐标系中的位置无关。 c三个节点的面积坐标分别为节点1(1, 0, 0)、节点2(0, 1, 0)、节点3(0, 0, 1),形心的面积坐标为(1/3, 1/3, 1/3)。 d单元边界方程为Li=0(i=1,2,3) e在平行于23边的一条直线上,所有点都有相同的面积坐标L1(L1对应的三角形具有相同的高和底边),而且L1就等于此直线至23边的距离与节点1至23边的距离之比值。 暑假科学实验报告实验名称: 1:家庭自制汽水 2:对蜡烛及其燃烧的探究 3:鸡蛋壳与酸的反应 4:书包的基本要素 5:将白花“变”红花 6:铜丝灭火 7:书写无字天书 8:自制热气球 9:塑料瓶底1号-7号的意思 10:可乐瓶水是否会流出实验 1.家庭自制汽水 实验 名称 家庭自制汽水 实验材料半瓶果汁,半瓶矿泉水,一小包小苏打,一小包柠檬酸,砂糖,矿泉水瓶,塞子 实验过程1:在矿泉水瓶内加入矿泉水和果汁,进行搅拌 2:加入砂糖和一小包小苏打,进行搅拌 3:加入一小包柠檬酸,马上塞上塞子,防止汽水冲出4:2分钟后,就可以饮用了 实验 结果 瓶内出现气泡,瓶壁上有气泡附着,打开瓶盖后就有气泡冲出。 实验感想:平时生活中经常喝的饮料居然可以自己制作出来,并且口感很好,心里很兴奋,也可以试着做做其他口味,品尝品尝。 2.对蜡烛及其燃烧的探究 实验名 称 对蜡烛及其燃烧的探究 实验材 料 两根不同长度的蜡烛,一个水瓶,一根木条,白瓷板 实验方法1.用白瓷板压在火焰上 2.先将蜡烛熄灭,再把火柴点燃 3.将一根蜡烛点燃,再用水瓶盖上,观察产生的现象 4.将两根不同长短的蜡烛点燃,再用水瓶盖上,观察产生的现象 实验结果1.白瓷板上会出现一层黑色固体 2.蜡烛熄灭后,火柴可以点燃 3.水瓶盖上后,蜡烛会熄灭 4.长的蜡烛先熄灭,短的蜡烛后熄灭 实验感想:蜡烛是生活中常用的照明工具,一旦与氧气隔绝,蜡烛就不会燃烧,蜡烛的外焰温度最高,焰心温度最低 3.鸡蛋壳与酸的反应 实验名 称 鸡蛋壳与酸的反应 实验材 料 洗净的鸡蛋壳,白醋 实验方法1.将碎鸡蛋壳洗净,放在一个玻璃杯内 2.准备白醋 3.将鸡蛋壳和白醋放在一起,观察产生的现象 实验结果鸡蛋壳表面产生大量气泡,说明鸡蛋壳中的碳酸钙和白醋中的醋酸产生反应,出现大量气泡 实验感想:平常最不起眼的鸡蛋壳都有如此的科学秘密,实在是太奇妙了。 平均差误法测定线段长度差别阈限 摘要:以37名大二本科学生为被试,用平均差误的方法来测定线段长度的差别阈限。平均差误法的特点是呈现一个标准刺激,令被试再造、复制或调节一个比较刺激,使它与标准刺激相等,是传统的心理物理法之一。差别阈限则是指有50%的次数能觉察出差别,50%的次数不能觉察出差别的刺激强度的差别。结果得出了37名被试的差别阈限,实验中未出现空间效应、练习效应、疲劳效应,性别主效应不显著 关键字:平均差误法差别阈限空间效应练习效应疲劳效应 1 引言 平均差误法(或均误法)又称调整法(method of adjustment)、再造法(method of reproduction)、均等法(method of equation),是最古老且基本的心理物理学方法之一。它的实验程序是呈现一个标准刺激,令被试再造、复制或调节一个比较刺激,使它与标准刺激相等。由于平均 差误法要求被试亲自参与,因此这种方法更能调动被试的实验积极性[1] 。在测定差别阈限的 试验中,标准刺激由主试呈现,随后被试开始调整比较刺激。但是平均差误法的调节刺激必须是可连续变化的,如光的明暗、声音的强弱高低、线条长短等。它不像最小变化法那样是以等距离、间断变化的,也不像恒定刺激法那样是几个固定刺激按随机顺序呈现的。因此,本实验研究采用的刺激为线段长短。 差别阈限是指能觉察的刺激物的最小差异量。即被试辨别两种刺激强度不同时所需要的最小差异量,差别阈限值也称最小可觉差。它的操作性定义是有50%的次数能觉察出差别, 50%的次数不能觉察出差别的刺激强度的差别[2]。 接近阈限时,被试可反复调整,直到满意为止。客观上一般不可能使比较刺激与标准刺激完全一样,于是每一次比较就都会得到一个误差,把多次比较的误差平均起来就可得到平 均误差。因为平均误差与差别阈限成正比,所以可以用平均误差来表示差别感受性[2]。 由于实验中可能会产生空间误差的效应,通常采用比较刺激分别在标准刺激左右各半来消除。此外为了消除动作误差,通常使一半比较刺激长于标准刺激,另一半则短于标准刺激。同时被试在实验中还可能产生期望效应和练习效应,因此常采用多层次的ABBA法或AB法来消除。时间误差则采用同时呈现来消除。被试个体方面的差异则采用指导语来进行控制。 2 方法 2.1 被试 正文 实验报告要求与排版字号: 1.实验报告按实验项目填写,每个学生做完实验必须填写 2.实验报告可参照如下内容格式写作:实验目的、实验原理、实验设备、结果预测、实验步骤、实验结果、实验分析、结论。 3.实验报告排版打印统一用A4(21 X 29.7cm)格式。 4.标题用小二号黑体加粗,正文用四号宋体。行距为固定值20磅。 5.页面上边距2.54cm,下边距2.54 cm,左边距3cm,右边距2.2mm; 6.实验报告页码从正文页面起计算。页码字号,选用小四号粗黑体并居中。 异方差性 一、实验目的掌握异方差模型的检验方法与处理方法. 二、实验要求 应用老师提供的《各章数据汇总》中的第五章表5.4的数据做异方差模型的图形法检验、Goldfeld-Quanadt检验与White检验,使用WLS法对异方差进行修正; 三、实验原理 异方差性检验:图形法检验、Goldfeld-Quanadt检验、White检验与加权最小二乘法; 四、预备知识 Goldfeld-Quanadt检验、White检验、加权最小二乘法。 五、实验步骤 1、建立Workfile和对象,录入收入额X和储蓄额Y如下图示 2、参数估计 按住ctrl键,同时选中序列X和序列Y,点右键,在所出现的右键菜单中,选择open\as Group弹出一对话框,点击其上的“确定”,可生成并打开一个群对象。在群对象窗口工具栏中点击view\Graph\Scatter\Simple Scatter, 可得X与Y的简单散点图(如下图),可以看出X与Y是带有截距的近似线性关系。 点击主界面菜单Quick\Estimate Equation ,在弹出的对话框中输入y c x ,点确定即可得到回归结果(如图)。 估计结果为: (2.3.1) 22291.5462)0.644239)(-1.930646)(8.339811)0.785438,0.774145,69.55245,19 ( ( t R R F df ===== 感觉阈限的测量报告一 弓欣 (山西师范大学现代文理学院教育系心理1401班,山西临汾,041000) 摘要:本实验是通过平均差误法测量线段长度的差别阈限。被试采用心理1401班48名同学,平均年龄20岁。全部同学按学号分为单双号组。实验由电脑呈现两条直线,被试需根据个人感觉判断线段的长短并进行调整,使线段在其感觉上长度相同,20次实验之后记录差别阈限,单号组的标准刺激为200mm,双号组为300mm。随后收集全部同学实验数据进行计算。结果单号组的平均差别阈限为5.83,双号组为7.29。实验结果验证了韦伯定律,差别阈限随标准刺激的变化而变化。 关键词:平均差误法差别阈限 1.前言 感觉阈限,用于测量感觉系统感受性大小的指标,用刚能引起感觉的刺激量来表示。测量感觉阈限的基本方法有极限法、平均差误法、恒定刺激法。为了对实验心理学所学过的内容进行巩固,并培养学生在心理实验方面的能力和做实验主试的意识,本实验用平均差误法测量线段长度的差别阈限。平均差误法是传统心理物理法之一。试验方法是呈现一个标准刺激,让被试复制、调节一个比较刺激,使之与标准刺激在自我感觉上相同。比较刺激与标准刺激的差的绝对值的平均数就是其差别阈限。 2.方法 2.1 被试 选用山西师范大学现代文理学院心理1401班48名同学为被试,平均年龄20岁,男7人,女41人。并按照学号单双分为单号组与双号组。 2.2 仪器与材料 仪器采用PsyTech-EP2009心理实验台(包括计算机),和与其配套的1号反应盒。实验材料为电脑呈现的两条长短不一的线段。单号组被试的标准刺激(线 段)长度为200mm,双号组为300mm,其余参数设置相同。 2.3 实验过程 被试将1号反应盒安装好后进入平均差误法测定线段长度差别阈限的实验。进入试验后,屏幕将并排呈现两条线段,分别标注着标准刺激与比较刺激,被试需按反应盒上的“+”“-”按钮来调节比较刺激,使之与标准刺激在自我感觉上有相同长度。由于被试在试验中可能产生练习效应,所以实验采用ABBA的方法,使标准刺激与比较刺激的位置左右发生变化。首先,每位被试进行10次练习,防止因不熟练操作与视觉不适应而导致的误差。练习之后,每位被试均进行20次试验,实验过程被试需集中注意于屏幕中的线段。实验结束后,记录每位被试的差别阈限数值。 3.结果 统计全部差别阈限,得出单号组(200mm)的平均数≈5.83,双号组(300mm)的平均数≈7.29。并将其除以标准刺激量,单号组k=0.02915,双号组k=0.0243。 4.结论 实验结果证明了韦伯定律,差别阈限随着标准刺激的变化而变化,差别阈限除以标准刺激所得常数k不变。 本次试验所得常数k基本一致,但未完全相同,原因可能在于被试的个体差异以及实验中其他不可控的因素。 参考文献: 郭秀艳,杨治良.(2015).感觉阈限的测量.实验心理学,231-240. 误差测量与处理课程实验 报告 学生姓名:学号: 学院: 专业年级: 指导教师: 年月 实验一 误差的基本性质与处理 一、实验目的 了解误差的基本性质以及处理方法。 二、实验原理 (1)正态分布 设被测量的真值为0L ,一系列测量值为i L ,则测量列中的随机误差i δ为 i δ=i L -0L (2-1) 式中i=1,2,…..n. 正态分布的分布密度 ()() 2 2 21 f e δ σδσπ -= (2-2) 正态分布的分布函数 ()()2 2 21 F e d δ δ σδδσπ --∞ =? (2-3) 式中σ-标准差(或均方根误差); 它的数学期望为 ()0 E f d δδδ+∞ -∞ ==? (2-4) 它的方差为 ()22f d σδδδ +∞ -∞ =? (2-5) (2)算术平均值 对某一量进行一系列等精度测量,由于存在随机误差,其测得值皆不相同,应以全部测得值的算术平均值作为最后的测量结果。 1、算术平均值的意义 在系列测量中,被测量所得的值的代数和除以n 而得的值成为算术平均值。 设 1l ,2l ,…,n l 为n 次测量所得的值,则算术平均值 121...n i n i l l l l x n n =++= =∑ 算术平均值与真值最为接近,由概率论大数定律可知,若测量次数无限增加,则算术平均值x 必然趋近于真值0L 。 i v = i l -x i l ——第i 个测量值,i =1,2,...,;n i v ——i l 的残余误差(简称残差) 2、算术平均值的计算校核 算术平均值及其残余误差的计算是否正确,可用求得的残余误差代数和性质来校核。 残余误差代数和为: 1 1 n n i i i i v l nx ===-∑∑ 当x 为未经凑整的准确数时,则有 1 n i i v ==∑0 1)残余误差代数和应符合: 当 1n i i l =∑=nx ,求得的x 为非凑整的准确数时,1n i i v =∑为零; 当 1n i i l =∑>nx ,求得的x 为凑整的非准确数时,1n i i v =∑为正;其大小为求x 时的余数。 当 1n i i l =∑ -----好资料学习有限单元法中“离散”的含义是什么?有限单元法是如何将具有无限自由度的 连续介1.1 质问题转变成有限自由度问题的?位移有限元法的标准化程式是怎样的?)离散的含义即将结构离散化,即用假想的线或面将连续体分割成数目有限的单元,并1(数的节在其上设定有限 个节点;用这些单元组成的单元集合体代替原来的连续体,而场函点值将成为问题的基本未知量。)给每个单元选择合适的位移函数或称位移模式来近似地表示单元内位移分布规律,即2(无限自通过插值以单元节点位移表示单元内任意点的位移。因节点位移个数是有限的,故由度问题被转变成了有限自由度问题。)有限元法的标准化程式:结构或区域离散,单元分析,整体分析,数值求解。(3 ?单元刚度矩阵和整体刚度矩阵各有哪些性质?各自的物理意义是什么?两者有何区别1.3 整体刚度矩阵的性单元刚度矩阵的性质:对称性、奇异性(单元刚度矩阵的行列式为零)。个自 j Kij 即单元节点位移向量中第稀疏性。单元 Kij 物理意义质:对称性、奇异性、整体刚度 j 个自由度方向引起的节点力。由度发生单位位移而其他位移分量为零时,在第中每一列元素的物理意义是:要迫使结构的某节点位移自由度发生单位位移,而其 K 矩阵他节点位移都保持为零的变形状态,在所有个节点上需要施加的节点荷载。什么叫应变能?什么叫外力势能?试叙述势能变分原理和最小势能原理,并回答下述2.2 问题:势能变分原理代表什么控制方程和边界条件?其中附加了哪些条件?,外力所做的功将以变形能的形式储存εσ和应变(1)在外力作用下,物体内部将产生应力起来,这种能量称为应变能。 (2)外力势能就是外力功的负值。势能变分原理可叙述如下:在所有满足边界条件的协调位移中,那些满足静力平衡条件(3) 的位移使物体势能泛函取驻值,即势能的变分为零V=0 +δp=δ Uεδ∏此即变分方程。对于线性弹性体,势能取最小值,即0 2V≥ε+δδ2∏P=δ2U 此时的势能变分原理就是著名的最小势能原理。其中附加了几何方程和位移边界条本构方程和应力边界条件,势能变分原理代表平衡方程、件。什么是强形式?什么是弱形式?两者有何区别?建立弱形式的关键步骤是什么?2.3 等效积分形式通过分部积分,称式ΓΓET(v)F(u)d+∫ΩCT(v)D(u)dΩ∫为微分方程的弱形式,相对而言,定解问题的微分方程称为强形式。建立弱形式的关键步骤:对场函数要求较低阶的连续性。区别:弱形式得不到解析解。 为了使计算结果能够收敛于精确解,位移函数需要满足哪些条件?为什么?2.4 只要位移函数满足两个基本要求,即完备性和协调性,计算结果便收敛于精确解。Ritz 2.6 为什么采用变分法求解通常只能得到近似解?变分法的应用常遇到什么困难?法收敛的条件是 什么?决定了试探函数的基本形态,待定参数使得场函数具有一定的任意法中,N (1)在 Ritz 探函数性。如果真实场函数包含在试探函数之内,则变分法得到的解答是精确的;如果试 然而,通常情况下试近似解将趋近于精确解。取自完全的函数序列,则当项数不断增加时,因此,试探函探函数不会将真实场函数完全包含在内,实际计算时也不可能取无穷多项。近似性变分法就是在某个假定的范围内找出最佳解答,数只能是真实场函数的近似。可见,就源于此。)采用变分法近似求解,要求在整个求解区域内预先给出满足边界条件的场函数。通常2(情况下这是不可能的,因而变分法的应用受到了限制。如果试探函数满法的收敛条件是要求试探函数具有完备性和连续性,也就是说,(3)Ritz 趋近足完备性和连续性的要求,当试探函数的项数趋近于无穷时,则 Ritz 法的近似解将于数学微分方程的精确解。构造单元形函数有哪些基本原则?3.1 其中的待定常数应形函数是定义于单元内坐标的连续函数。单元位移函数通常采用多项式,要求,位移函数中必须包括常函数和一次式,该与单元节点自由度数相等。为满足完备性尽量选择完全多项式以提高单元的精度。即完全一次多项式。多项式的选取应由低阶到高阶,项式时,也应 小学科学四年级下册实验操作(教科版)1.体验静电现象(P2)实验目的:让学生亲身体验静电现象 实验原理带同种电荷的物体相互排斥,带异种电荷的物体相互吸引实验器材:塑料梳子或笔、碎纸屑 、用梳过干燥头发的塑料梳子慢慢接近碎纸屑,观察有什么现象发1操作步骤:生。 、用梳过干燥头发的塑料梳子再一次靠近头发,观察有什么现象发2生。实验结论:带电体能吸引轻小物体。 实验名称2 ;不一样的电荷实验目的:认识正电荷和负电荷实验器材:气球、羊毛制品、木尺 1 将两个充气气球挨着悬挂在约米长的木尺,用羊毛制品分别摩擦步骤: 两个气球相互接触部位,观察有什么现象发生实验结论:同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引 3实验名称:小灯泡的构造实验目的了解小灯泡的构造是怎样的实验器材小灯泡实验步骤展示小灯泡,让学生看清灯泡的构成实验结论小灯泡是由玻璃泡、灯丝、金属架、连接点构成的 4 让小灯泡发光(P5)实验目的:利用电来点亮小灯泡实验原理只有电流通过灯丝时小灯泡才会发光 实验器材:导线 1 根、电池 1 节、小电珠 1 个。实验步骤:选择连接方式使小灯泡发光。 1、导线连接小灯泡的螺纹与电池底部的锌壳,电池铜帽与小灯泡的锡粒接触,观察现象。 、导线连接小灯泡的锡粒与电池底部的锌壳,电池铜帽与小灯泡螺纹接触,2观察现象。 、导线连接电池铜帽与小灯泡螺纹,小灯泡的锡粒与电池底部的锌壳接触,3观察现象。 、整理器材。4实验结论:小灯泡亮了。 (P7)连接带灯座的电路5 实验目的:连接带灯座的电路,让小灯泡亮起来一段导线和一节电池能点亮一个小灯泡实验原理根。1 实验材料:小灯 泡、小灯座、电池、电池盒各个、导线 2 实验步骤:组装电路、在电池盒的两端各连接好一根导线,把电池正确安装在电池盒里。1 2、用连接电池的两根导线的另一端接触小灯泡,确定能使小灯泡发光。 3、将小灯泡安装在灯座上,再连接上导线---小灯泡亮了。 4、拆分器材 5、整理器材。 6 连接串联电路p8实验目的:会使用串联方法连接电路实验原理;串联是电路的一种连接方式 实验器材:电池、电池盒、灯泡、灯座各2 个、导线 4 根。操作步骤: 1、把电池装入电池盒里,把灯泡装在灯座上。 2、用导线把电池、灯泡、逐个串接法连起来。使2个小灯泡同时亮起来。 3、拆分器材 4、整理器材。实验结论:串联是电路的一种连接方式。 7 连接并联电路p8实验目的:会使用并联方式连 平均差误法 1 引言 平均差误法是测量感觉阈限的一种方法。这个方法有三个特点:(1)在测定差别阈限时所呈现的变异刺激,如光的明暗、声音的强弱高低、线条的长短等,是连续变化的,不象最小变化法那样是以等距离、间断变化的,也不象恒定刺激法那样是几个固定刺激按随机的顺序呈现的。(2)平均差误法的变异刺激大都是由被试操作或调整而产生的连续的量的变化。由于这个特点,这个方法又叫调整法。由于被试参与操作,也容易产生动作误差。例如,从小于标准刺激调整到与标准刺激相等,和从大于标准刺激调整到与标准刺激相等,其结果就可能不同。(3)被试调整得到在感觉上相等的两个刺激值,其物理强度之差的绝对值的平均数(即平均误差,AE),就是所求的阈限值。其计算公式如下: AE=∑∣X-S∣/N 式中,X----每次测定所得数据;S----标准刺激;n----测定总次数。平均差误法就是因此而得名的。用这个方法测得的阈限值比用其它两种方法测得的要小一些,因为其差别阈限处于上下限之间的主观相等地带之内,而绝对阈限则50%次感觉到的强度之下。由于平均差误法获得数据的标准和计算的方法与其他方法不同,它所测得的结果可以说只是一个阈限的近似值。因此,用此法测得的阈限不能直接与用其他方法测得的阈限进行比较。本实验通过长度差别阈限的测定,学习如何用平均差误法测量差别阈限。 2 方法 2.1 被试 本实验的被试为某大学本科学生两名,20岁,女生。 2.2 仪器 长度估计测量器 2.3 程序 (1)用长度估计测量器呈现白背景上的黑色线条,线条分左右两半。两半分别用活动套子盖住,背面有以毫米为单位的刻度。主试移动一个套子使该边的直线露出10厘米作为标准刺激。又用同法使另一边的直线露出一个明显地短于或长于标准刺激的长度作为变异刺激,被试借助于移动套子调节变异刺激,直到他认为与标准刺激长度相等为止。主试记下被试调好的长度。 (2)在安排实验顺序时,要注意几个控制变量:为了消除动作误差,在全部实验中应有一半的次数呈现的变异刺激长于标准刺激(套子向“内”);另一半次数呈现的变异刺激短于标准刺激(套子向“外”)。①为了消除空间误差,在全部实验中应有一半的次数在中线的左边呈现变异刺激(简称“左”);另一半次数在中线的右边呈现变异刺激(简称“右”)。上述呈现变异刺激的办法可组合为“左外”、“左内”、“右外”、“右内”四种方式。③为了消除系列顺序的影响,实验如下进行:右外→右内→左内→左外→左外→左内→右内→右外,共八组,每组做五次,全部实验要做两个循环,共计八十次。每做完二十次,休息两分钟。 (3)在实验过程中,主试不要告诉被试调整出来的变异刺激的长度是否和标准刺激相等,也不要做任何有关的暗示。 (4)换被试,再按上述程序进行实验。 3 结果 用前述公式计算两个被试的平均误。他们的长度差别阈限分别为:2.3875毫米和3.50毫米。对两个被试的平均误的差别进行显著性检验,结果差异不显著,t=1.865,P>0.05。 4 讨论 项目名称:学生学院:专业班级:学生学号:学生姓名:指导老师: 《误差理论与数据处理》实验报告信息工程学院计算机测控 技术与仪器(1)班3111002352 黄维腾 陈益民 2014年7月7日 实验一误差的基本性质与处理 一、实验目的 了解误差的基本性质以及处理方法。 二、实验原理 (1)正态分布 设被测量的真值为l0,一系列测量值为li,则测量列中的随机误差?i为 ?i=li-l0 (2-1) 式中i=1,2,…..n. 正态分布的分布密度 f? ??? ?? 2 ? 2?? 2 (2-2) 正态分布的分布函数 f? ??? 式中?-标准差(或均方根误差);它的数学期望为 ?? e ?? 2 2??d? (2-3) 2 e???f???d??0 (2-4) ?? ?? 它的方差为 ????2f???d? (2-5) 2 ?? ?? (2)算术平均值 对某一量进行一系列等精度测量,由于存在随机误差,其测得值皆不相同,应以全部测 得值的算术平均值作为最后的测量结果。 1、算术平均值的意义 在系列测量中,被测量所得的值的代数和除以n而得的值成为算术平均值。 li l1?l2?...ln??i?1 设 l1,l2,…,ln为n次测量所得的值,则算术平均值 x? 算术平均值与真值最为接近,由概率论大数定律可知,若测量次数无限增加,则算术平 均值x必然趋近于真值l0。 n vi? li-x li——第i个测量值,i=1,2,...,n; vi——li的残余误差(简称残差) 2、算术平均值的计算校核 算术平均值及其残余误差的计算是否正确,可用求得的残余误差代数和性质来校核。残 余误差代数和为: ?v??l?nx i i i?1 i?1 nn 当x为未经凑整的准确数时,则有 ?v i?1 n i ?0 1)残余误差代数和应符合: 当 ?l=nx,求得的x为非凑整的准确数时,?v为零; i i nn i?1n i?1n 当 ?l>nx,求得的x为凑整的非准确数时,?v为正;其大小为求x时的余数。 i i i?1n i?1n 当 ?l<nx,求得的x为凑整的非准确数时,?v为负;其大小为求x时的亏数。 i i i?1i?1 2)残余误差代数和绝对值应符合: 当n为偶数时, ?vi? i?1n有限元答案

科学实验报告

平均差误法实验报告

实验报告模板

平均差误法测差别阈限

误差测量实验报告

有限单元法部分课后题答案汇编

教科版四年级下册科学实验报告单

平均差误法

误差分配实验报告