脂肪代谢总结

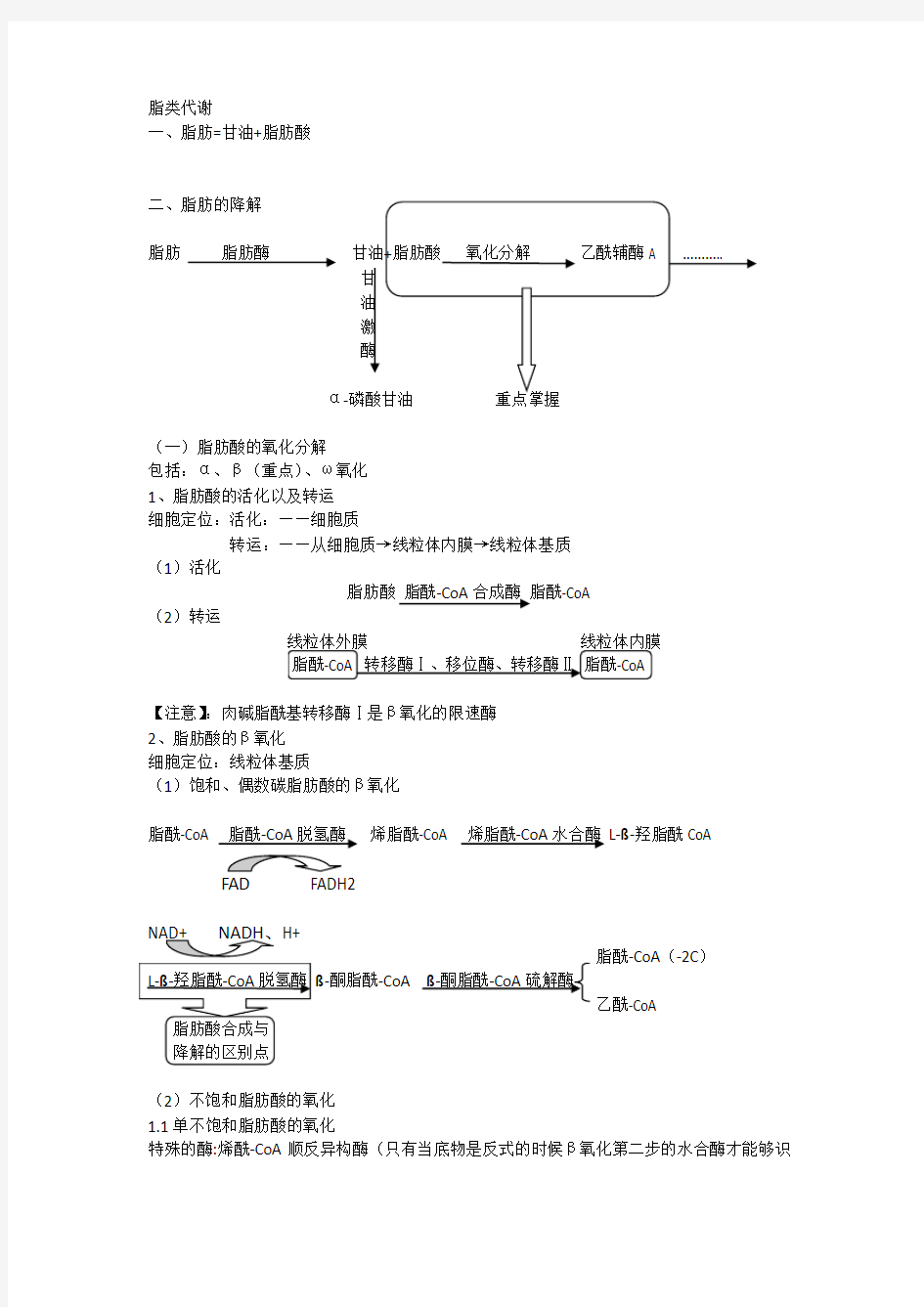

脂类代谢

一、脂肪=甘油+脂肪酸

二、脂肪的降解

脂肪脂肪酶

甘

油

激

酶

α-

(一)脂肪酸的氧化分解

包括:α、β(重点)、ω氧化

1、脂肪酸的活化以及转运

细胞定位:活化:——细胞质

转运:——从细胞质→线粒体内膜→线粒体基质

(1)活化

脂肪酸脂酰-CoA合成酶脂酰-CoA

(2)转运

【注意】:肉碱脂酰基转移酶Ⅰ是β氧化的限速酶

2、脂肪酸的β氧化

细胞定位:线粒体基质

(1)饱和、偶数碳脂肪酸的β氧化

脂酰-CoA 脂酰-CoA脱氢酶烯脂酰-CoA 烯脂酰-CoA水合酶L-?-羟脂酰CoA

H+

脂酰-CoA(-2C)

?-酮脂酰-CoA

乙酰-CoA

(2)不饱和脂肪酸的氧化

1.1单不饱和脂肪酸的氧化

特殊的酶:烯酰-CoA顺反异构酶(只有当底物是反式的时候β氧化第二步的水合酶才能够识

别)

1.2多不饱和脂肪酸的氧化

特殊的酶:烯酰-CoA顺反异构酶

二烯酰-CoA还原酶(减少一个双键,并且消耗2.5ATP)

烯酰-CoA异构酶(移动双键位置)

(3)奇数碳脂肪酸的氧化

最后生成的丙酰-CoA可转化为琥珀酰-CoA

3、脂肪酸的α-氧化作用

概念:脂肪酸在一些酶的催化下,其α–碳原子也可发生氧化,结果生成一分子二氧化碳和比原来少一个碳原子的脂肪酸,这种氧化作用称为脂肪酸的α-氧化作用。

底物:奇数碳脂肪酸、支链脂肪酸、或过长的C22、C24 等长链脂肪酸

4、脂肪酸的ω氧化途径

概念:在酶的催化下,脂肪酸的烷基端碳,即远离羧基的末断碳原子(ω–碳原子)发生氧化,生成α、ω-二羧酸。脂肪酸的这种氧化作用称ω–氧化作用。

底物:动物体内10或12碳脂肪酸

(二)乙醛酸循环

生物学意义:是连接糖脂代谢的枢纽

关键酶:异柠檬酸裂解酶、苹果酸合酶

(三)酮体的生成与利用

丙酮

酮体乙酰乙酸

β-羟基丁酸

(四)磷脂代谢

磷脂=溶血磷脂+脂肪酸

参与甘油磷脂代谢的酶有四种:磷脂酶A、B、C、D

第二节脂类合成

一、甘油的合成

甘油的两个来源:磷酸二羟丙酮、甘油三酯水解

二、脂肪酸的合成

(一)饱和脂肪酸的从头合成

细胞定位:细胞质

特征:1、二碳单位供体:乙酰CoA

2、CO2参与

3、大量消耗还原力

4、过程:缩合→还原→脱水→再还原

两个重要的酶系统:乙酰-CoA羧化酶、脂肪酸合酶复合体。【其中乙酰-CoA羧化酶是限速酶】简述过程:

乙酰-CoA(线粒体)“柠檬酸-丙酮酸穿梭”乙酰-CoA(细胞质)乙酰-CoA羧化酶丙二酸单酰-CoA 脂肪酸合酶复合体(7次循环反应)棕榈酸(16:0)

详细过程描述

1、乙酰-CoA(线粒体)→乙酰-CoA(细胞质)

乙酰-CoA要借助“柠檬酸-丙酮酸穿梭”进入细胞质,因为线粒体内膜没有乙酰-CoA运载体。

“柠檬酸-丙酮酸穿梭”(如图所示,乙酰-CoA从公交起点草酰乙酸合成柠檬酸,搭乘内膜上的载体运输到细胞质,再由柠檬酸分解成草酰乙酸的过程释放出来(如下矩形线框内所示)

2、乙酰-CoA 乙酰-CoA羧化酶丙二酸单酰-CoA

简述过程:(两步)

ADP 、Pi

羧基生物素

丙二酸单酰-CoA + BCCP-生物素 乙酰-CoA

3、丙二酸单酰-CoA 脂肪酸合酶复合体(7次循环反应)棕榈酸(16:0) 脂肪酸合酶复合体:6个酶 + 1个酰基载体(4-磷酸泛酰巯基乙胺“ACP ”) 简述过程:准备阶段+反应阶段 (1)准备阶段

1.转乙酰基: 乙酰-CoA AT 乙酰-ACP KS 乙酰-KS

2.转丙二酸单酰基: 丙二酸单酰-CoA MT 丙二酸单酰-ACP (2)反应阶段

缩合→还原→脱水→再还原

乙酰-KS

KS 乙酰乙酰-ACP KR D-β-羟丁酰-ACP HD α,β-反-丁烯酰-ACP 丙二酸单酰-ACP

ER 丁酰-ACP

【其中】乙酰CoA ACP 转移酶(AT )

丙二酸单酰CoA ACP 转移酶(MT ) β-酮脂酰ACP 合酶(KS ) β-酮脂酰ACP 还原酶(KR ) β-羟脂酰ACP 脱水酶(HD ) 烯脂酰ACP 还原酶(ER )

(二)脂肪酸合成调节 限速酶:乙酰-CoA 羧化酶 (1)别构调节

乙酰-CoA 羧化酶单体——无活性 乙酰-CoA 羧化酶多聚体——有活性 (2)共价修饰调节 磷酸化——有活性 去磷酸化——无活性

棕榈酸的从头合成与β氧化的比较

生物化学糖代谢知识点总结材料

第六章糖代 糖(carbohydrates)即碳水化合物,是指多羟基醛或多羟基酮及其衍生物或多聚物。 根据其水解产物的情况,糖主要可分为以下四大类: 单糖:葡萄糖(G)、果糖(F),半乳糖(Gal),核糖 双糖:麦芽糖(G-G),蔗糖(G-F),乳糖(G-Gal) 多糖:淀粉,糖原(Gn),纤维素 结合糖: 糖脂,糖蛋白 其中一些多糖的生理功能如下: 淀粉:植物中养分的储存形式 糖原:动物体葡萄糖的储存形式 纤维素:作为植物的骨架 一、糖的生理功能 1. 氧化供能 2. 机体重要的碳源 3. 参与组成机体组织结构,调节细胞信息传递,形成生物活性物质,构成具有生理功能的糖蛋白。 二、糖代概况——分解、储存、合成

各种组织细胞 门静脉 肠粘膜上皮细胞 体循环 小肠肠腔 三、糖的消化吸收 食物中糖的存在形式以淀粉为主。 1.消化 消化部位:主要在小肠,少量在口腔。 消化过程:口腔 胃 肠腔 肠黏膜上皮细胞刷状缘 吸收部位:小肠上段 吸收形式:单糖 吸收机制:依赖Na+依赖型葡萄糖转运体(SGLT )转运。 2.吸收 吸收途径: SGLT 肝脏

过程 四、糖的无氧分解 第一阶段:糖酵解 第二阶段:乳酸生成 反应部位:胞液 产能方式:底物水平磷酸化 净生成ATP 数量:2×2-2= 2ATP E1 E2 E3 调节:糖无氧酵解代途径的调节主要是通过各种变构剂对三个关键酶进行变构 调节。 E1:己糖激酶 E2: 6-磷酸果糖激酶-1 E3: 丙酮酸激酶 NAD + 乳 酸 NADH+H +

第二阶段:丙酮酸的氧化脱羧 第三阶段:三羧酸循环 生理意义: 五、糖的有氧氧化 1、反应过程 ○1糖酵解途径(同糖酵解,略) ②丙酮酸进入线粒体,氧化脱羧为乙酰CoA (acetyl CoA)。 总反应式: 关键酶 调节方式 ? 糖无氧氧化最主要的生理意义在于迅速提供能量,这对肌收缩更为重要。 ? 是某些细胞在氧供应正常情况下的重要供能途径。 ① 无线粒体的细胞,如:红细胞 ② 代谢活跃的细胞,如:白细胞、骨髓细胞 第一阶段:糖酵解途径 G (Gn ) 丙酮酸 乙酰CoA ATP ADP 胞液 线粒体 丙酮酸 乙酰CoA NAD + , HSCoA CO 2 , NADH + H + 丙酮酸脱氢酶复合体

生物化学糖代谢知识点总结

各种组织细胞 体循环小肠肠腔 第六章糖代谢 糖(carbohydrates)即碳水化合物,是指多羟基醛或多羟基酮及其衍生物或多聚物。 根据其水解产物的情况,糖主要可分为以下四大类: 单糖:葡萄糖(G )、果糖(F ),半乳糖(Gal ),核糖 双糖:麦芽糖(G-G ),蔗糖(G-F ),乳糖(G-Gal ) 多糖:淀粉,糖原(Gn ),纤维素 结合糖: 糖脂 ,糖蛋白 其中一些多糖的生理功能如下: 淀粉:植物中养分的储存形式 糖原:动物体内葡萄糖的储存形式 纤维素:作为植物的骨架 一、糖的生理功能 1. 氧化供能 2. 机体重要的碳源 3. 参与组成机体组织结构,调节细胞信息传递,形成生物活性物质,构成具有生理功能的糖蛋白。 二、糖代谢概况——分解、储存、合成 三、糖的消化吸收 食物中糖的存在形式以淀粉为主。 1.消化 消化部位:主要在小肠,少量在口腔。 消化过程:口腔 胃 肠腔 肠黏膜上皮细胞刷状缘 吸收部位:小肠上段 吸收形式:单糖 吸收机制:依赖Na+依赖型葡萄糖转运体(SGLT )转运。 2.吸收 吸收途径:

过程 2 H 2 四、糖的无氧分解 第一阶段:糖酵解 第二阶段:乳酸生成 反应部位:胞液 产能方式:底物水平磷酸化 净生成ATP 数量:2×2-2= 2ATP E1 E2 E3 调节:糖无氧酵解代谢途径的调节主要是通过各种变构剂对三个关键酶进行变 构调节。 生理意义: 五、糖的有氧氧化 E1:己糖激酶 E2: 6-磷酸果糖激酶-1 E3: 丙酮酸激酶 NAD + 乳 酸 NADH+H + 关键酶 ① 己糖激酶 ② 6-磷酸果糖激酶-1 ③ 丙酮酸激酶 调节方式 ① 别构调节 ② 共价修饰调节 糖无氧氧化最主要的生理意义在于迅速提供能量,这对肌收缩更为重要。 是某些细胞在氧供应正常情况下的重要供能途径。 ① 无线粒体的细胞,如:红细胞 ② 第一阶段:糖酵解途径 G (Gn ) 丙酮酸胞液

脂类代谢考试试题及答案

第九章脂类代谢 一、选择题(请将选择的正确答案的字母填写在题号前面的括号内) ()1合成甘油酯最强的器官是 A 肝; B 肾; C 脑; D 小肠。 ()2、小肠粘膜细胞再合成脂肪的原料主要来源于 A 小肠粘膜吸收来的脂肪水解产物; B 肝细胞合成的脂肪到达小肠后被消化的产物 C 小肠粘膜细胞吸收来的胆固醇水解产物; D 脂肪组织的水解产物; E 以上都对。 ()3、线粒体外脂肪酸合成的限速酶是 A 酰基转移酶; B 乙酰辅酶A羧化酶; C 肉毒碱脂酰辅酶A转移酶Ⅰ; D 肉毒碱脂酰辅酶A转移酶Ⅱ; E β—酮脂酰还原酶。 ()4、酮体肝外氧化,原因是肝脏内缺乏 A 乙酰乙酰辅酶A硫解酶; B 琥珀酰辅酶A转移酶; C β—羟丁酸脱氢酶; D β—羟—β—甲戊二酸单酰辅酶A合成酶; E 羟甲基戊二酸单酰辅酶A裂解酶。 ()5、卵磷脂含有的成分是 A 脂肪酸、甘油、磷酸和乙醇胺; B 脂肪酸、甘油、磷酸和胆碱; C 脂肪酸、甘油、磷酸和丝氨酸; D 脂肪酸、磷酸和胆碱; E 脂肪酸、甘油、磷酸。 ()6、脂酰辅酶A的β—氧化过程顺序是 A 脱氢、加水、再脱氢、加水; B 脱氢、脱水、再脱氢、硫解; C 脱氢、加水、再脱氢、硫解; D 水合、加水、再脱氢、硫解。 ()7、人体内的多不饱和脂肪酸是指 A 油酸、软脂肪酸; B 油酸、亚油酸; C 亚油酸、亚麻酸; D 软脂肪酸、亚油酸。 ()8、可由呼吸道呼出的酮体是 A 乙酰乙酸; B β—羟丁酸; C 乙酰乙酰辅酶A; D 丙酮。 ()9、与脂肪酸的合成原料和部位无关的是

A 乙酰辅酶A; B NADPH+H+; C 线粒体外; D 肉毒碱;E、HCO3- ()10、并非以FAD为辅助因子的脱氢酶有 A 琥珀酸脱氢酶; B 脂酰辅酶A脱氢酶; C 二氢硫辛酸脱氢酶; D β—羟脂酰辅酶A脱氢酶。 ()11、不能产生乙酰辅酶A的是 A 酮体; B 脂肪酸; C 胆固醇; D 磷脂; E 葡萄糖。 ()12、甘油磷酸合成过程中需哪一种核苷酸参与 A ATP; B CTP; C TTP; D UDP; E GTP。 ()13、脂肪酸分解产生的乙酰辅酶A的去路 A 合成脂肪酸; B 氧化供能; C 合成酮体; D 合成胆固醇; E 以上都是。()14、胆固醇合成的限速酶是 A HMGCoA合成酶; B 乙酰辅酶A羧化酶; C HMGCoA还原酶; D 乙酰乙酰辅酶A硫解酶。 ()15、胆汁酸来源于 A 胆色素; B 胆红素; C 胆绿素; D 胆固醇。 ()16、脂肪酸β—氧化的限速酶是 A 肉毒碱脂酰转移酶Ⅰ; B 肉毒碱脂酰转移酶Ⅱ C 脂酰辅酶A脱氢酶; D β—羟脂酰辅酶A脱氢酶; E β—酮脂酰辅酶A硫解酶。 ()17、β—氧化过程的逆反应可见于 A 胞液中脂肪酸的合成; B 胞液中胆固醇的合成; C 线粒体中脂肪酸的延长; D 内质网中脂肪酸的合成。 ()18、并非类脂的是 A 胆固醇; B 鞘脂; C 甘油磷脂; D 神经节苷脂; E 甘油二脂。 ()19、缺乏维生素B2时,β—氧化过程中哪一个中间产物合成受到障碍? A 脂酰辅酶A; B β—酮脂酰辅酶A; C α,β—烯脂酰辅酶A ; D L—β—羟脂酰辅酶A; E 都不受影响。 ()20、合成胆固醇的原料不需要 A 乙酰辅酶A; B NADPH; C A TP ; D O2。 ()21、由胆固醇转变而来的是

脂肪代谢

脂肪代谢 消化主要在小肠上段经各种酶及胆汁酸盐的作用,水解为甘油、脂肪酸等。脂类的吸收含两种情况:中链、短链脂肪酸构成的甘油三酯乳化后即可吸收——>肠粘膜细胞内水解为脂肪酸及甘油——>门静脉入血。长链脂肪酸构成的甘油三酯在肠道分解为长链脂肪酸和甘油一酯,再吸收——>肠粘膜细胞内再合成甘油三酯,与载脂蛋白、胆固醇等结合成乳糜微粒——>淋巴入血。 目录 1概论 2甘油三酯代谢 ?合成代谢 ?分解代谢 ?脂肪酸的分解代谢—β-氧化 ?脂肪酸的其他氧化方式 ?酮体的生成及利用 ?脂肪酸的合成代谢 ?多不饱和脂肪酸的重要衍生物 3磷脂的代谢 ?甘油磷脂的代谢 ?鞘磷脂的代谢 4胆固醇的代谢 ?合成代谢 ?胆固醇的转化 5血浆脂蛋白代谢 ?血浆脂蛋白分类 ?血浆脂蛋白组成 ?脂蛋白的结构 ?载脂蛋白 ?代谢 ?高脂血症 1概论 编辑 脂类主要包括以下几种: 1脂肪:由甘油和脂肪酸合成,体内脂肪酸来源有二:一是机体自身 脂肪代谢 合成,二是食物供给特别是某些不饱和脂肪酸,机体不能合成,称必需脂肪酸,如亚油酸、α-亚麻酸。 2磷脂:由甘油与脂肪酸、磷酸及含氮化合物 代谢 生成。

3鞘脂:由鞘氨酸与脂肪酸结合的脂,含磷酸者称鞘磷脂,含糖者称为鞘糖脂。 4胆固醇脂:胆固醇与脂肪酸结合生成。 2甘油三酯代谢 编辑 合成代谢 甘油三酯是机体储存能量及氧化供能的重要形式。 1.合成部位及原料 肝、脂肪组织、小肠是合成的重要场所,以肝的合成能力最强,注意: 豆制品促进脂肪代谢 肝细胞能合成脂肪,但不能储存脂肪。合成后要与载脂蛋白、胆固醇等结合成极低密度脂蛋白,入血运到肝外组织储存或加以利用。若肝合成的甘油三酯不能及时转运,会形成脂肪肝。脂肪细胞是机体合成及储存脂肪的仓库。 合成甘油三酯所需的甘油及脂肪酸主要由葡萄糖代谢提供。其中甘油由糖酵解生成的磷酸二羟丙酮转化而成,脂肪酸由糖氧化分解生成的乙酰CoA合成。 2.合成基本过程 ①甘油一酯途径:这是小肠粘膜细胞合成脂肪的途径,由甘油一酯和脂肪酸合成甘油三酯。 ②甘油二酯途径:肝细胞和脂肪细胞的合成途径。 脂肪细胞缺乏甘油激酶因而不能利用游离甘油,只能利用葡萄糖代谢提供的3-磷酸甘油。分解代谢 即为脂肪动员,在脂肪细胞内激素敏感性甘油三酯脂的酶作用下,将脂肪分解为脂肪酸及甘油并释放入血供其他组织氧化。 甘油甘油激酶——>3-磷酸甘油——>磷酸二羟丙酮——>;糖酵解或有氧氧化供能,也可转变成糖脂肪酸与清蛋白结合转运入各组织经β-氧化供能。 脂肪酸的分解代谢—β-氧化 在氧供充足条件下,脂肪酸可分解为乙酰CoA,彻底氧化成CO2和H2O并释放出大量能量,大多数组织均能氧化脂肪酸,但脑组织例外,因为脂肪酸不能通过血脑屏障。其氧化具体步骤如下: 1.脂肪酸活化,生成脂酰CoA。 2.脂酰CoA进入线粒体,因为脂肪酸的β-氧化在线粒体中进行。这一步需要肉碱的转运。肉碱脂酰转移酶I是脂酸β氧化的限速酶,脂酰CoA进入线粒体是脂酸β-氧化的主要限速步骤,如饥饿时,糖供不足,此酶活性增强,脂肪酸氧化增强,机体靠脂肪酸来供能。3.脂肪酸的β-氧化,基本过程(见原书) 丁酰CoA经最后一次β氧化:生成2分子乙酰CoA 故每次β氧化1分子脂酰CoA生成1分子FADH2,1分子NADH+H+,1分子乙酰CoA,通过呼吸链氧化前者生成1.5分子A TP,后者生成2.5分子A TP。 4.脂肪酸氧化的能量生成 脂肪酸与葡萄糖不同,其能量生成多少与其所含碳原子数有关,因每种脂肪酸分子大小不同其生成ATP的量中不同,以软脂酸为例;1分子软脂酸含16个碳原子,靠7次β氧化生成7分子NADH+H+,7分子FADH2,8分子乙酰CoA,而所有脂肪酸活化均需耗去2分子

22 脂肪酸的分解代谢

第28章、脂肪酸的分解代谢(p230) 本章重点:1、脂肪酸分解代谢过程,2、脂肪酸代谢的能量产生,3、脂肪酸分解脱氢,4脂肪酸分解代谢和糖酵解的关系。 本章主要内容: 一、脂肪的水解——脂酶的水解作用(细胞质中) 生物体内脂肪是由脂肪酶水解,在脂肪酶的催化下生成一分子甘油和三分子脂肪酸,脂肪酶的特点:主要作用于有酯键的化合物,不论脂肪来源于什么组织,不论脂肪酸碳链的长短,只要是酯键,脂肪酶就可以使其断裂,这就是酶的专一性即键专一性。 事实上,脂肪的水解不是一步完成的,而是分步完成,分步进行水解。第一步脂肪酶水解第一或第三全酯键,即α或α′酯键,如果第一步水解α-酯键,第二水解α′酯键,生成α和α′脂肪酸和甘油-酯,最后,β-位的脂肪酸在转移酶的催化下β-的脂肪酸转到α或α′位上,再在脂肪酶的作用下,脂肪酸水解下来,共生成三分子脂肪酸和一分子甘油,水解过程为: 脂肪(甘油三酯)水解的产物:一分子甘油和三分子脂肪酸。 二、甘油的转化 脂肪的水解产物甘油是联系脂肪代谢和糖代谢的重要化合物,它可以轩化成磷酸甘油醛进入糖代谢,其代谢过程为: 生成的磷酸2羟丙酮有两种去路: 1、DHAP可以进入EMP途径生成pyr,再经脱氢、脱羟生成乙酰COA,经TCA循环氧化 成CO2和H2O。 2、G-3-P可以与DHAP逆EMP途径在醛缩酶催化下生成F-1.6-P,继续转化成糖类。 甘油被彻底氧化以后可以生成多少molATP呢?首先总结氧化的部位: ①α-磷酸甘油脱氢,生成1molNADH·H+ ②G-3-P生成1,3-DPG 1molNADH·H+ ③Pyr脱氢 1molNADH·H+ ④异柠檬酸脱氢1molNADH·H+ ⑤α-酮戊二酸脱氢 1molNADH·H+ ⑥平果酸脱氢 1molNADH·H+ ⑦琥珀酸脱氢 1molFADH2 琥珀酰COA→琥珀酸 另外,甘油还可在代谢的过程中转化到蛋白质中去,如进入TCA后生成Pyr、OAA、α-Kg等可经转氨基作用生成Ala、Asp和Glu参与到蛋白质的合成中去。 三、脂肪酸的降解 脂肪酸的降解(分解)即氧化分解有几种形式,最重要的是β-氧化,其次是α-氧化和ω-氧化。 (一)β-氧化(线粒体内进行) 1、概念:脂肪酸的β-氧化作用是脂肪酸经一系列酶的作用,从α、β碳位之间断裂生 成1mol乙酰COA和比原来脂肪酸少两个碳原子的脂酰COA。 2、β-氧化过程:脂肪酸β-氧化的合成过程包括下列几个主要步骤: 1)活化或叫做脂酰COA的形成:脂肪酸首先与辅酶A缩合同时消耗一分子ATP,形成活化的脂酰COA,这步反应要消耗ATP的两个高能磷酸键。 第一步反应是在脂酰 COA合成酶的催化下进行的,活化了的脂酰COA借线粒体内膜两侧的肉毒碱脂酰COA转移酶的作用,进入线粒体内。 肉毒碱脂酰COA转移酶 脂酰COA++COA 肉毒碱的结构: 肉毒碱起携带脂肪酸酰基通过线粒体内膜的作用。

脂肪进行合成代谢的过程

郑州增肥专科医院 来源:河南省现代研究院中医院增肥专科脂肪是怎样消耗的——脂肪分解的“三大环节” 为了方便大家理解这个相对专业的生化反应过程,我画了一张图(如下),我就按图解说了。 建议大家先仔细阅读一下图,再接着看下文—— 第一环节:脂肪动员 我们的脂肪主要以“甘油三酯(TG)”的形式储存在脂肪组织内,另外,心肌、骨骼肌、血浆中也有少量甘油三酯存在。对于减肥瘦身来说,主要是将脂肪组织内的甘油三酯动员起来用于供能,才能达到理想的效果。如果一个人脂肪动员的能力较低,就更容易产生肥胖,或者更不容易减肥。 一些特定的食物也能促进脂肪动员,如茶(茶多酚、咖啡碱)、咖啡、辣椒,以及瓜拉那等草本提取物,同时伴有心跳加速、血压增高的反应,因此需慎重使用。 第二环节:活性脂酸转移 当脂肪酸从脂肪组织中分解出来进入血浆后,在血浆蛋白的帮助下运送到全身各处的活动细胞内,开始了它的第二个环节——活化。只有被活化的脂肪酸才能进入被称作“细胞内动力工厂”的“线粒体”内,进一步被氧化分解。这个进入过程就是第三环节:活性脂酸转移。 脂肪酸被活化是受一系列酶的催化作用完成的,因此,这些酶的活性成为脂肪分解的一个限制因素。当然,这个因素主要受遗传决定,同时也受特定的代谢物质(如共轭亚油酸,CLA)影响。 第三环节:脂肪酸β氧化 这是脂肪酸在线粒体内最后被分解成二氧化碳和水,并产生能量的过程,受一系列酶和其他代谢反应影响。值得重视的是,脂肪酸的β氧化和糖的氧化在最后阶段都必须进入一个叫“三羧酸循环”的生化反应过程,才能最终分解成二氧化碳和水,最大限度地释放能量。

如果脂肪分解过程中,糖供应不足,导致三羧酸循环不能顺利进行,脂肪分解也会受到抑制,从而产生“酮体”。高浓度的酮体对人体是有害的,可能造成“酮中毒”。

运动与脂肪代谢

运动与脂肪代谢 安静、运动时骨骼肌的主要供能物质之一。 第一节运动时脂肪分解 一、概述 60%—65%最大摄氧量或以下强度运动,脂肪分解能够提供运动肌所需的大部分能量。 (一)长时间运动时骨骼肌细胞燃料的选择 每克脂肪完全氧化可产生ATP的克数就是糖的2.5倍;糖原以水化合物的形式储存在细胞内,而脂肪则以无水的形式储存,以脂肪分子形式储能具有体积小的特点。 (二)运动时脂肪的供能作用 运动肌对各种供能物质的利用比例主要取决于运动强度及运动持续时间。 1、在短时间激烈运动时,无论就是动力性运动还就是静力性运动,肌肉基本上不能利用脂肪酸。 2、当以70%—90%最大摄氧量强度运动时,在开始运动10—15分钟以后。 3、在低于60%—65%最大摄氧量强度的长时间运动中,尤其就是在60%最大摄氧量以下强度的超长时间运动中,脂肪成为运动肌的重要供能物质。 (三)运动时脂肪参与供能的形式与来源 1、运动时脂肪参与供能的形式 (1)在心肌、骨骼肌等组织中,脂肪酸可经氧化,生成二氧化碳与水。这就是脂肪供能的主要形式。 (2)在肝脏中,脂肪酸氧化不完全,生成中间产物乙酰乙酸、β-羟丁酸与丙酮,合称酮体。酮体参与脂肪组织脂解的调节。 (3)在肝、肾细胞中,甘油作为非糖物质经过糖异生途径转变成葡萄糖,对维持血糖水平起重要作用。

2.参与骨骼肌供能的脂肪酸来源 (1)脂肪组织(即脂库)储存的脂肪; (2)循环系统即血浆脂蛋白含有的脂肪; (3)肌细胞浆中的脂肪。运动时人体基本上不利用肝脏内储存的脂肪。 二、运动时脂肪(甘油三酯)分解代谢 (一)脂肪组织中脂肪分解 1.脂肪酸动员 2、脂肪分解:甘油二酯脂肪酶与甘油一酯脂肪酶的活性比甘油三酯脂肪酶大得多。 3、脂肪组织释放脂肪酸与甘油:甘油三酯—脂肪酸循环(甘油产生后基本上全部被释放入血,大部分脂肪酸在脂肪细胞内直接参与再酯化过程) (二)血浆甘油三酯分解 (三)肌细胞内甘油三酯分解 1、肌内甘油三酯含量:每千克骨骼肌内甘油三酯含量平均值为12毫摩尔 2.肌内甘油三酯分解:骨骼肌内LPL也就是甘油三酯水解的限速酶,它与脂肪组织内LPL相似,也受多种激素调节。它的活性受低浓度肾上腺素、胰高糖素抑制,受高浓度肾上腺素、胰高糖素激活。在超过1小时的长时间运动中,骨骼肌内LPL 活性提高近两倍,而脂肪组织内仅提高约20%。训练影响骨骼肌LPL活性,在耐力训练中这一作用更明显。 3.肌内甘油三酯的供能作用:在70%最大摄氧量强度的长时间运动时,脂肪酸供能的75%来自肌内脂肪。肌内甘油三酯水解速率平均值就是每100克肌肉2—5微摩尔/分,在有氧代谢能力强的慢收缩肌纤维中甘油三酯消耗最为明显。 第二节运动时脂肪酸的利用 运动时骨骼肌氧化的脂肪酸依靠肌内甘油三酯水解与摄取血浆FFA,随运动时间延长,血浆FFA供能起主要作用。 一、血浆游离脂肪酸浓度及其转运率

生物化学 糖代谢小结

糖代谢知识要点 (一)糖酵解途径: 糖酵解途径中,葡萄糖在一系列酶的催化下,经10 步反应降解为2 分子丙酮酸,同时产生2 分子NADH+H+与2 分子ATP。主要步骤为:(1)葡萄糖磷酸化形成二磷酸果糖;(2)二磷酸果糖分解成为磷酸甘油醛与磷酸二羟丙酮,二者可以互变;(3)磷酸甘油醛脱去2H 及磷酸变成丙酮酸, 脱去的2H 被NAD+所接受,形成NADH+H+。 (二)丙酮酸的去路: (1)有氧条件下,丙酮酸进入线粒体氧化脱羧转变为乙酰辅酶A,同时产生1 分子NADH+H+。乙酰辅酶 A 进入三羧酸循环,最后氧化为CO2 与H2O。 (2)在厌氧条件下,可生成乳酸与乙醇。同时NAD+得到再生,使酵解过程持续进行。 (三)三羧酸循环: 在线粒体基质中,丙酮酸氧化脱羧生成的乙酰辅酶A,再与草酰乙酸缩合成柠檬酸,进入三羧酸循环。柠檬酸经脱水加水转变成异柠檬酸,异柠檬酸经连续两次脱羧与脱羧生成琥珀酰CoA;琥珀酰CoA 发生底物水平磷酸化产生1 分子GTP 与琥珀酸;琥珀酸再脱氢,加水及再脱氢作用依次变成延胡索酸,苹果酸及循环开始的草酰乙酸。三羧酸循环每循环一次放出2 分子CO2,产生3 分子NADH+H+,与一分子FADH2。 (四)磷酸戊糖途径: 在胞质中,在磷酸戊糖途径中磷酸葡萄糖经氧化阶段与非氧化阶段被氧化分解为 CO2,同时产生NADPH + H+。其主要过程就是G-6-P 脱氧生成6-磷酸葡萄糖酸,再脱氢,脱羧生成核酮糖-5-磷酸。6 分子核酮糖-5-磷酸经转酮反应与转醛反应生成5 分子6-磷酸葡萄糖。中间产 物甘油醛-3-磷酸,果糖-6-磷酸与糖酵解相衔接;核糖-5-磷酸就是合成核酸的原料,4-磷酸赤藓糖参 与芳香族氨基酸的合成;NADPH+H+提供各种合成代谢所需要的还原力。 (五)糖异生作用: 非糖物质如丙酮酸,草酰乙酸与乳酸等在一系列酶的作用下合成糖的过程,称为糖异生作用。糖异生作用不就是糖酵解的逆反应,因为要克服糖酵解的三个不可逆反应,且反应过程就是在线粒体与细 胞液中进行的。2 分子乳酸经糖异生转变为1 分子葡萄糖需消耗4 分子ATP 与2 分子GTP。 (六)糖原与淀粉的降解与生物合成 糖原磷酸化酶与脱枝酶就是糖元降解过程的主要酶类,糖原磷酸化酶作用于糖原的直链部分,从 糖原的非还原端分解末端葡萄糖残基,生成1- 磷酸葡萄糖与少一个葡萄糖分子的糖原,脱枝酶就是具有双重功能的酶,一种起转移葡萄糖残基作用的酶,称糖基转移酶。另一种就是水解葡萄糖α-1,6-糖苷键作用的酶,称糖原脱枝酶,又称α-1,6-糖苷酶。 淀粉则在α-淀粉酶、β-淀粉酶、葡萄糖淀粉酶、α-1,6-糖苷酶的作用下淀粉切断成分子量较小的糊精、麦芽糖或葡萄糖。 在蔗糖与多糖合成代谢中糖核苷酸起重要作用,糖核苷酸就是单糖与核苷酸通过磷酸酯键结合所形成的化合物。在植物体中主要以UDPG 为葡萄糖供体,由蔗糖磷酸合酶催化蔗糖的合成;淀粉的合成以ADPG 或UDPG 为葡萄糖供体,小分子寡糖引物为葡萄糖受体,淀粉合酶催化直链淀粉合成,Q 酶催化分枝淀粉合成。 糖代谢中有很多变构酶可以调节代谢的速度。酵解途径中的调控酶就是己糖激酶,6-磷酸果糖激酶与丙酮酸激酶,其中6-磷酸果糖激酶就是关键反应的限速酶;三羧酸反应的调控酶就是柠檬酸合酶,柠檬酸脱氢酶与α-酮戊二酸脱氢酶,柠檬酸合酶就是关键的限速酶。糖异生作用的调控酶有丙酮酸羧激酶,二磷酸果糖磷酸酯酶,6-磷酸葡萄糖酶。 磷酸戊糖途径的调控酶就是6-磷酸葡萄糖脱氢酶;它们受可逆共价修饰、变构调控及能荷的调控。二、习题

反式脂肪酸在体内如何代谢

反式脂肪酸在体内如何代谢 1、反式脂肪酸同顺式脂肪酸一样能作为能源同样会被氧化而供能; 2、反式脂肪酸的确会导致VDL(极低密度脂蛋白)/LDL(低密度脂蛋白)的水平,它在体内的积累是因为不能通过脂合成途径合成体内其他脂质。 什么是反式脂肪酸? 反式脂肪酸是一类不饱和脂肪酸,包含至少一个反式结构的双键。 反式脂肪酸的来源于食品工业加工产生“氢化油”中以及反刍动物体内。 在食品工业中,由于天然植物油的双键是“顺式”结构,这种油抗氧化能力差,不稳定,工业上将植物油氢化,在这个过程中,部分油脂异构化产生了“反式”双键。以rans 9-Elaidic Acid(t9一C18:1)为主。 反刍动物的油脂以及牛奶中也存在反式脂肪酸,这是由于反刍动物瘤胃中的微生物将脂肪酸氢化而产生。以trans 11.Vaccenic Acid(t11一C18:1)为主,也还有顺9,反11一共轭亚油酸(c9, t11一CLA)和反10,顺12一共轭亚油酸(t10,c12一CLA)。 反式脂肪酸会增加体内VDL/LDL的水平,易导致心血管疾病、肥胖、胰岛素抗性、糖尿病等。 共轭亚油酸也是一种反式脂肪酸,但共轭亚油酸却与其他反式脂肪酸不同,它具有抗癌、降脂、抗动脉粥样硬化等功能。 反式脂肪酸在体内如何被氧化?

饱和脂肪酸的β-氧化过程大致经过4个步骤,既脱氢、加水、再脱氢和硫解这四个步骤。 由于反式脂肪酸为不饱和脂肪酸,因此先讲单不饱和脂肪酸的β-氧化过程。 体内正常的不饱和脂肪酸的双键都是顺式的,它们活化后进入β-氧化时,生成3-顺烯脂酰CoA, 此时需要顺-3反-2异构酶催化使其生成2-反烯脂酰CoA以便进一步反应。2-反烯脂酰CoA加水 后生成D-β-羟脂酰CoA,需要β-羟脂酰CoA差向异构酶催化,使其由D-构型转变成L-构型,以 便再进行脱氧反应(只有L-β-羟脂酰CoA才能作为β-羟脂酰CoA脱氢酶的底物)。 下图为多不饱和脂肪酸氧化示意图: 从不饱和脂肪酸的β-氧化过程可以看出,其“顺式”双键需要首先经过异构酶的催化变成“反式”双键才能进行 下一步氧化反应,而反式脂肪酸的氧化过程则不需要经过顺-3反-2异构酶的催化,直接完成加水、脱氢和硫解过程。 反式脂肪酸在体内的积累和对VDL/LDL水平的影响 体内的脂质作为前体能合成其他多不饱和脂肪酸,该过程需要脂肪酸去饱和酶的参与,但是该类酶 的底物为顺式双键,含有反式双键的脂肪酸则不能被延长或去饱和而被积累下来。

人体脂肪代谢的调控和调动

人体脂肪代谢的调控和调动 人体摄入的大部分)脂肪经胆汁乳化成小颗粒,胰腺和小肠内分泌的脂肪酶将脂肪里的脂肪酸水解成游离脂肪酸和甘油单酯(偶尔也有完全水解成甘油和脂肪酸). 水解后的小分子,如甘油、短链和中链脂肪酸,被小肠吸收进入血液。甘油单脂和长链脂肪酸被吸收后,先在小肠细胞中重新合成甘油三酯,并和磷脂、胆固醇和蛋白质形成乳糜微粒(chylomicron),由淋巴系统进入血液循环。 脂肪细胞在体内的代谢过程受到多种因素的调控,脂蛋白脂酶,以及脂肪细胞膜上的肾上腺素能受体、胰岛素受体及其他肽类激素和腺苷受体都参与这一过程的调节。 (1)脂蛋白脂酶(LPL):脂蛋白脂酶由体内脂肪细胞合成,然后释放到血液中附着在毛细血管的表面。其功能是将与其接触的乳糜微粒和极低密度脂蛋白中的三酰甘油(甘油三酯)水解成游离脂肪酸和α-磷酸甘油。前者进入脂肪细胞内,与磷酸甘油结合生成三酰甘油。由于人类脂肪细胞合成脂肪酸的能力很弱,因此在脂蛋白脂酶作用下所产生的游离脂肪酸就成为体内脂肪细胞合成三酰甘油所需要游离脂肪酸的主要来源。因此脂蛋白脂酶在调节人体局部脂肪沉积上发挥着一定的功能。脂蛋白脂酶的活性受机体营养状况及相关激素的调节,空腹及营养不良时其活性降低,进食后其活性增高。胰岛素可以增加脂蛋白脂酶的合成,而脂解激素则使脂蛋白脂酶活性受到抑制。 (2)胰岛素:胰岛素可以通过降低脂肪细胞内cAMP的浓度来抑制三酰甘油脂肪酶活性,减少三酰甘油的水解,促进水解后的游离脂肪酸再酯化。胰岛素是体内主要的抗脂解激素。当胰岛,素水平下降时,体内脂肪组织的脂解过程加快,血中游离脂肪酸和磷酸甘油浓度增高。 (3)儿茶酚胺:人类脂肪细胞上分布着许多α2和β1,受体,儿茶酚胺主要就是通过脂肪细胞膜上的肾上腺素能受体来调节脂解反应。 儿茶酚胺通过。α2受体抑制脂解,通过β1受体刺激脂解。人体不同部位脂肪细胞对儿茶酚胺的反应性是不相同的。无论男女,腹部脂肪细胞对儿茶酚胺促进脂解的反应性和敏感性均强于股部,绝经前女性股部脂肪细胞对儿茶酚胺的脂解反应性明显下降,而妊娠晚期和哺乳期女性股部脂肪细胞对儿茶酚胺的脂解反应性明显增强。造成上述差别的主要原因可能与分布在这些部位脂肪细胞上的。α2和β1受体的数目、比例及活性不同有关。 (4)性激素:性激素在促进脂肪细胞脂解反应区域性差异的发生上起着一定的作用。女性激素可以促进脂肪细胞α2受体的活性来达到拮抗儿茶酚胺的脂解作用。 (5)其他激素:生长激素、促肾上腺皮质激素、促甲状腺激素、泌乳素、胰高血糖素等均可促进脂肪细胞的脂解反应。 肪细胞的代谢过程是怎样进行的? 体内脂肪细胞的代谢过程是一个非常活跃、从不间断的循环过程。 正常情况下,机体内的脂肪细胞一方面不断地从血液中摄取食物分解后产生的游离脂肪酸,然后在细胞内将游离脂肪酸与由葡萄糖合成的。α-磷酸甘油结合生成磷酸三酰甘油。

生物化学三大代谢重点总结

第八章生物氧化 1.生物氧化:物质在生物体内进行氧化称生物氧化,主要指糖、脂肪、蛋白质等在体内彻底分解时逐步释放能量,最终生成CO2 和 H2O的过程。 2.生物氧化中的主要氧化方式:加氧、脱氢、失电子 3.CO2的生成方式:体内有机酸脱羧 4.呼吸链:代谢物脱下的成对氢原子通过位于线粒体内膜上的多种酶和辅酶所催化的连锁反应逐步传递,最终与氧结合生成水,这一系列酶和辅酶称为呼吸链,又称电子传递链。 NADH →复合物I→ CoQ →复合物III →Cyt c →复合物IV →O 产2.5个ATP (2)琥珀酸氧化呼吸链:3-磷酸甘油穿梭 琥珀酸→复合物II→ CoQ →复合物III → Cyt c →复合物IV →O 产1.5个ATP 含血红素的辅基:血红蛋白、肌红蛋白、细胞色素、过氧化物酶、过氧化氢酶 5.细胞质NADH的氧化:胞液中NADH必须经一定转运机制进入线粒体,再经呼吸链进行氧化磷酸化。 转运机制 (1)3-磷酸甘油穿梭:主要存在于脑和骨骼肌的快肌,产生1.5个ATP (2)苹果酸-天冬氨酸穿梭:主要存在于肝、心和肾细胞;产生2.5个ATP 6.ATP的合成方式: (1)氧化磷酸化:是指在呼吸链电子传递过程中偶联ADP磷酸化,生成ATP,又称为偶联磷酸化。 偶联部位:复合体Ⅰ、III、IV (2)底物磷酸化:是底物分子内部能量重新分布,通过高能基团转移合成ATP。 磷/氧比:氧化磷酸化过程中每消耗1摩尔氧原子(0.5摩尔氧分子)所消耗磷酸的摩尔数或合成ATP的摩尔数。 7.磷酸肌酸作为肌肉中能量的一种贮存形式 第九章糖代谢 一、糖的生理功能:(1)氧化供能 (2)提供合成体内其它物质的原料 (3)作为机体组织细胞的组成成分 吸收速率最快的为-半乳糖 二、血糖

脂肪代谢总结

脂类代谢 一、脂肪=甘油+脂肪酸 二、脂肪的降解 脂肪脂肪酶 甘 油 激 酶 α- (一)脂肪酸的氧化分解 包括:α、β(重点)、ω氧化 1、脂肪酸的活化以及转运 细胞定位:活化:——细胞质 转运:——从细胞质→线粒体内膜→线粒体基质 (1)活化 脂肪酸脂酰-CoA合成酶脂酰-CoA (2)转运 【注意】:肉碱脂酰基转移酶Ⅰ是β氧化的限速酶 2、脂肪酸的β氧化 细胞定位:线粒体基质 (1)饱和、偶数碳脂肪酸的β氧化 脂酰-CoA 脂酰-CoA脱氢酶烯脂酰-CoA 烯脂酰-CoA水合酶L-?-羟脂酰CoA H+ 脂酰-CoA(-2C) ?-酮脂酰-CoA 乙酰-CoA (2)不饱和脂肪酸的氧化 1.1单不饱和脂肪酸的氧化 特殊的酶:烯酰-CoA顺反异构酶(只有当底物是反式的时候β氧化第二步的水合酶才能够识

别) 1.2多不饱和脂肪酸的氧化 特殊的酶:烯酰-CoA顺反异构酶 二烯酰-CoA还原酶(减少一个双键,并且消耗2.5ATP) 烯酰-CoA异构酶(移动双键位置) (3)奇数碳脂肪酸的氧化 最后生成的丙酰-CoA可转化为琥珀酰-CoA 3、脂肪酸的α-氧化作用 概念:脂肪酸在一些酶的催化下,其α–碳原子也可发生氧化,结果生成一分子二氧化碳和比原来少一个碳原子的脂肪酸,这种氧化作用称为脂肪酸的α-氧化作用。 底物:奇数碳脂肪酸、支链脂肪酸、或过长的C22、C24 等长链脂肪酸 4、脂肪酸的ω氧化途径 概念:在酶的催化下,脂肪酸的烷基端碳,即远离羧基的末断碳原子(ω–碳原子)发生氧化,生成α、ω-二羧酸。脂肪酸的这种氧化作用称ω–氧化作用。 底物:动物体内10或12碳脂肪酸 (二)乙醛酸循环 生物学意义:是连接糖脂代谢的枢纽 关键酶:异柠檬酸裂解酶、苹果酸合酶 (三)酮体的生成与利用 丙酮 酮体乙酰乙酸 β-羟基丁酸 (四)磷脂代谢 磷脂=溶血磷脂+脂肪酸 参与甘油磷脂代谢的酶有四种:磷脂酶A、B、C、D

生物化学氨基酸代谢知识点总结

第九章氨基酸代谢 第一节:蛋白质的生理功能和营养代谢 蛋白质重要作用 1.维持细胞、组织的生长、更新和修补 2.参与多种重要的生理活动(免疫,酶,运动,凝血,转运) 3.氧化供能 氮平衡 【 1.氮总平衡:摄入氮 = 排出氮(正常成人) 氮正平衡:摄入氮 > 排出氮(儿童、孕妇等) 氮负平衡:摄入氮 < 排出氮(饥饿、消耗性疾病患者)2.意义:反映体内蛋白质代谢的慨况。 蛋白质营养价值 1.蛋白质的营养价值取决于必需氨基酸的数量、种类、量质比 2.必需氨基酸-----甲来写一本亮色书、假设梁借一本书来 3.蛋白质的互补作用,指营养价值较低的蛋白质混合食用,其必需 氨基酸可以互相补充 ~ 而提高营养价值。 第二节:蛋白质的消化、吸收与腐败 外源性蛋白消化 1.胃:壁细胞分泌的胃蛋白酶原被盐酸激活,水解蛋白为多肽和氨基

酸,主要水解芳香族氨基酸 2.小肠:胰液分泌的内、外肽酶原被肠激酶激活,水解蛋白为小肽和氨基酸;生成的寡肽继续在小肠细胞内由寡肽酶水解成氨基酸 氨基酸和寡肽的主动吸收 1.吸收部位:小肠,吸收作用在小肠近端较强 2.吸收机制:耗能的主动吸收过程 、 ○1通过转运蛋白(氨基酸+小肽):载体蛋白与氨基酸、Na+组成三联体,由ATP供能将氨基酸、Na+转入细胞内,Na+再由钠泵排出细胞。○2通过r-谷氨酰基循环(氨基酸):关键酶----r--谷氨酰基转移酶, 具体过程参P199图 !

【 大肠下段的腐败作用 1.产生胺:肠道细菌脱羧基作用生成胺,其中 假神经递质:酪胺和苯乙胺未能及时在肝转化,入脑羟基化成β-羟酪胺,苯乙醇胺,其结构类似儿茶酚胺,它们可取代儿茶酚胺与脑细胞结合,但不能传递神经冲动,使大脑发生异常抑制。 2.产生氨: 3.产生其他物质:有害(多),如胺、氨、苯酚、吲哚; 可利用物质(少),如脂肪酸、维生素 :

脂代谢

脂类代谢 一级要求单选题 1 下列对血浆脂蛋白描述,哪一种不正确? A 是脂类在血浆中的存在形式 B 是脂类在血浆中的运输形式 C 是脂类与载脂蛋白的结合形式 D 脂肪酸-清蛋白复合物也是一种血浆脂蛋白 E 可被激素敏感脂肪酶所水解 E 2 用电泳法或超速离心法可将血浆脂蛋白分为四类,它们包括: A CM+α-脂蛋白+β-脂蛋白+高密度脂蛋白(HDL) B CM+β-脂蛋白+α-脂蛋白+低密度脂蛋白(LDL) C CM+α-脂蛋白+前β-脂蛋白+HDL D CM+β-脂蛋白+前β-脂蛋白+HDL E CM+β-脂蛋白+前β-脂蛋白+极低密度脂蛋白(VLDL) D 3 对于下列各种血浆脂蛋白的作用,哪种描述是正确的? A CM主要转运内源性TG B VLDL主要转运外源性TG C HDL主要将Ch从肝内转运至肝外组织 D 中间密度脂蛋白(IDL)主要转运TG E LDL是运输Ch的主要形式 E 4 胰高血糖素促进脂肪动员,主要是使: A LPL活性增高 B DG脂肪酶活性升高 C TG脂肪酶活性升高 D MG脂肪酶活性升高 E 组织脂肪酶活性升高 C 5 控制长链脂肪酰辅酶A进入线粒体氧化速度的因素是: A 脂酰辅酶A(CoA)合成酶活性 B ADP含量 C 脂酰CoA脱氢酶的活性 D 肉毒碱脂酰转移酶的活性 E HSCoA的含量 D 6 脂肪酸的β-氧化需要下列哪组维生素参加? A 维生素B1+维生素B2+泛酸 B 维生素B12+叶酸+维生素B2 C 维生素B6+泛酸+维生素B1 D 生物素+维生素B6+泛酸 E 维生素B2+维生素PP+泛酸 E 7 脂肪酸进行β-氧化前,必需先活化转变为脂酰CoA,主要是因为: A 脂酰CoA水溶性增加 B 有利于肉毒碱转运 C 是肉毒碱脂酰转移酶的激活 D 作为脂酰CoA脱氢酶的底物激活物 E 作为烯脂酰CoA水合酶的底物 D 8 下列哪种描述不适合于脂肪酸的β-氧化? A β-氧化是在线粒体中进行的 B β-氧化的起始物是脂酰CoA C β-氧化的产物是乙酰CoA D β-氧化中脱下的二对氢给黄素腺嘌呤二核苷酸(FAD)及辅酶II(NADP+) E 每经一次β-氧化可产生5摩尔三磷酸腺苷(ATP) D

中药减肥秘方 加速脂肪代谢

2012年的夏天,相对于世界末日会不会成真的预言来说,女孩们显然更关心的是自己能不能瘦下来穿上好看凉快的衣服。这又是一个“减肥旺季”,各种减肥产品纷纷开战。 专业的医生提醒:减肥不单要身材好,更重要的是健康,通过喝那些会导致腹泻减肥 茶不仅会影响常规营养的吸收,严重时还造成身体脱水。世界卫生组织叶特别提出减肥三 原则是:不腹泻、不节食、不乏力,这三条违背了任何一条都有害健康。 通过腹泻来减肥,其实减去的水分,并不是脂肪,而且产生很多的负面作用: 其一、腹泻减肥扰乱了人的生理状态,使人体内重要的体液、无机盐、水分随时丢失、危害身体健康。 其二、腹泻会造成腹痛、恶心、呕吐,长期腹泻会引起电解质紊乱,无机盐缺乏及营 养不良、脱水等严重后果。 其三、腹泻减肥主要减的是水分,一旦停药,体重会马上反弹。 其四、腹泻减肥品一般都有大黄等泻药,其副作用大。 所以,小编建议不要自己随便配减肥茶来喝,对于市面上消费者普遍反映会导致腹泻 的减肥茶也要谨慎。据来自福建泉州的中药减肥世家“龙荷山茶“传承人王小姐介绍,通过 选择合适的药材,加以适宜的炮制,完全可以做出不会使人体腹泻,又可以加速脂体内新 陈代谢,从而加快脂肪消耗的减肥茶。 “龙荷山茶”减肥效果显著,一般能够在一个45天的疗程内帮助人体减少5-12斤的赘肉。这过程完全不会引起腹泻,这是经过数千名淘宝的顾客亲身购买后验证的。它是采用 绞股蓝浸泡过的荷叶,特别烘焙的乌龙茶,新鲜的山楂和少量炒制的决明子配制的。龙荷 山茶可以加速脂肪代谢,提升人体血气能量,加速排除体内垃圾,中医认为,体内垃圾堆 积也是肥胖原因。 中医认为,山楂可健脾消积,对减肥有利,可辅治继发性肥胖症。山楂性味酸甘、微温,归脾、胃、肝经。《本草纲目》说:“山楂化饮食,消肉积、症瘕、痰饮、痞满吞酸、 滞血痛胀。”对肉食及难以消化的油脂性食物有着超强的分解和吸收能力,本功能对瘦身有利。 山楂含有大量维生素,以百克果肉计,其维生素C的含量在水果中仅低于鲜枣和猕猴桃;维生素E的含量居水果之冠;胡萝卜素的含量在蔷薇科水果中名列前茅。维生素C、维

生物化学脂质代谢知识点总结

第七章脂质代 第一节脂质的构成、功能及分析 脂质的分类 脂质可分为脂肪和类脂,脂肪就是甘油三脂,类脂包括胆固醇及其脂、磷脂和糖脂。 脂质具有多种生物功能 1.甘油三脂机体重要的能源物质 2.脂肪酸提供必需脂肪酸合成不饱和脂肪酸衍生物 3.磷脂构成生物膜的重要组成成分磷脂酰肌醇是第二信使前体 4.胆固醇细胞膜的基本结构成分 可转化为一些有重要功能的固醇类化合物 第二节脂质的消化吸收 条件:1,乳化剂(胆汁酸盐、甘油一酯、甘油二酯等)的乳化作用; 2,酶的催化作用 位置:主要在小肠上段

第三节甘油三脂代 甘油三脂的合成 1.合成的部位:肝脏(主要),脂肪组织,小肠粘膜 2.合成的原料:甘油,脂肪酸 3.合成途径:甘油一脂途径(小肠粘膜细胞) 甘油二脂途径(肝,脂肪细胞)

注:3-磷酸甘油主要来源于糖代,部肝、肾等组织摄取游离甘油,在甘油激酶的作用下可合成部分。 源性脂肪酸的合成: 1.场所:细胞胞质中,肝的活性最强,还包括肾、脑、肺、脂肪等 2.原料:乙酰COA,ATP,NADPH,HCO??,Mn离子 3.乙酰COA出线粒体的过程:

4.反应步骤 ①丙二酸单酰COA的合成: ②合成软脂酸: ③软脂酸延长在质网和线粒体进行:

脂肪酸碳链在质网中的延长:以丙二酸单酰CoA为二碳单位供体 脂肪酸碳链在线粒体中的延长:以乙酰CoA为二碳单位供体 脂肪酸合成的调节: ①代物的调节作用: 1.乙酰CoA羧化酶的别构调节物。 抑制剂:软脂酰CoA及其他长链脂酰CoA 激活剂:柠檬酸、异柠檬酸 糖代增强,相应的NADPH及乙酰CoA供应增多,异柠檬酸及柠檬酸堆积,有利于脂酸的合成。 ②激素调节: 甘油三脂的氧化分解: ①甘油三酯的初步分解: 1.脂肪动员:指储存在脂肪细胞中的脂肪,被肪脂酶逐步水解为FFA及甘油,并释放入血以供其他组织氧化利用的过程。 2.关键酶:激素敏感性甘油三脂脂肪酶(HSL) 3.脂解激素:胰高血糖素、去甲肾上腺素、(促肾上腺皮质激素)ACTH、

生物化学脂质代谢知识点总结(精选.)

第七章脂质代谢 第一节脂质的构成、功能及分析 脂质的分类 脂质可分为脂肪和类脂,脂肪就是甘油三脂,类脂包括胆固醇及其脂、磷脂和糖脂。 脂质具有多种生物功能 1.甘油三脂机体重要的能源物质 2.脂肪酸提供必需脂肪酸合成不饱和脂肪酸衍生物 3.磷脂构成生物膜的重要组成成分磷脂酰肌醇是第二信使前体 4.胆固醇细胞膜的基本结构成分 可转化为一些有重要功能的固醇类化合物 第二节脂质的消化吸收 条件:1,乳化剂(胆汁酸盐、甘油一酯、甘油二酯等)的乳化作用; 2,酶的催化作用 位置:主要在小肠上段

第三节甘油三脂代谢 甘油三脂的合成 1.合成的部位:肝脏(主要),脂肪组织,小肠粘膜 2.合成的原料:甘油,脂肪酸 3.合成途径:甘油一脂途径(小肠粘膜细胞) 甘油二脂途径(肝,脂肪细胞)

注:3-磷酸甘油主要来源于糖代谢,部肝、肾等组织摄取游离甘油,在甘油激酶的作用下可合成部分。 内源性脂肪酸的合成: 1.场所:细胞胞质中,肝的活性最强,还包括肾、脑、肺、脂肪等 2.原料:乙酰COA,ATP,NADPH,HCO??,Mn离子 3.乙酰COA出线粒体的过程:

4.反应步骤 ①丙二酸单酰COA的合成: ②合成软脂酸:

③软脂酸延长在内质网和线粒体内进行: 脂肪酸碳链在内质网中的延长:以丙二酸单酰CoA为二碳单位供体 脂肪酸碳链在线粒体中的延长:以乙酰CoA为二碳单位供体 脂肪酸合成的调节: ①代谢物的调节作用: 1.乙酰CoA羧化酶的别构调节物。 抑制剂:软脂酰CoA及其他长链脂酰CoA 激活剂:柠檬酸、异柠檬酸 糖代谢增强,相应的NADPH及乙酰CoA供应增多,异柠檬酸及柠檬酸堆积,有利于脂酸的合成。 ②激素调节: 甘油三脂的氧化分解: ①甘油三酯的初步分解: 1.脂肪动员:指储存在脂肪细胞中的脂肪,被肪脂酶逐步水解为FFA及甘油,并释放入血以供其他组织氧化利用的过程。 2.关键酶:激素敏感性甘油三脂脂肪酶(HSL)

脂质代谢教学内容

脂质代谢

脂质代谢 7.1脂类的生理功能 ?供能与贮能 ?机体的重要结构成分 ?转变为各种衍生物参与代谢活动 脂肪作为储能物质的优缺点: ?脂肪具有高度还原性,彻底氧化释放的能量是同等重量的糖或蛋白质的两倍多(~38kJ/g vs 18kJ/g)。 ?脂肪具有高度疏水性,因而不会增加细胞胞浆的渗透压,也不会因水化增加额外的重量。但消化需要乳化,运输需要其他蛋白质协助。 ?脂肪具有化学惰性,不易产生副反应。但C-C键的断裂需要激活。 7.2 脂类的消化和吸收(Digestion and Absorption) 7.2.1 脂类的消化 ?部位:小肠上段 ?消化因素 胆汁酸盐(bile salts):乳化作用 辅脂酶(colipase):帮助胰脂酶起作用 7.2.2 脂类的吸收 ?部位:空肠 ?在毛细血管中,脂肪又被水解为游离脂肪酸和甘油。FA被细胞吸收。 7.3 脂肪动员(Mobilization of triglycerides)

?指脂肪组织中脂肪在激素的调节下,被一系列脂肪酶水解为脂肪酸和甘油,然后释放进入血液,脂肪酸以与血清白蛋白非共价结合的方式运输到其它组织利用的过程。 7.4 甘油的氧化 ?主要部位在肝、肾、肠。 ?甘油氧化通过三步反应转化为3-磷酸甘油醛。 ?脂肪和骨骼肌组织中甘油激酶活性很低,所以不能很好地利用甘油。 ?饱和脂肪酸的氧化: ?部位: 以肝脏和肌肉组织最为活跃。 ?整个过程可分为三个阶段: 第一阶段:脂肪酸的活化; ?脂肪酸与HSCoA(辅酶A)结合生成脂酰CoA(高能化合物)的过程,催化反应的是脂酰CoA合成酶?在细胞内分别有内质网脂酰CoA合成酶和线粒体脂酰CoA合成酶,前者活化12个碳原子以上的长链脂肪酸,后者活化中链或短链脂肪酸。 第二阶段:长链脂酰CoA进入线粒体; ?在肉碱脂酰移位酶Ⅰ的催化下,以脂酰肉碱的形式通过酰基肉碱/肉碱转运蛋白(acyl-carnitine/carnitine transporter)进入线粒体,在线粒体基质,脂酰肉碱在肉碱脂酰移位酶Ⅱ的催化下,重新生成脂酰CoA。 ?这是脂肪酸β-氧化的限速步骤。 ?丙二酸单酰CoA是肉碱脂酰移位酶Ⅰ的抑制剂。 ?肉碱缺乏症(carnitine deficiency)和肉碱脂酰移位酶缺乏症(acyl-carnitine/carnitine transporter deficiency):属常染色体遗传病,影响器官主要是肌肉、肾脏、心脏等。症状从中等程度的肌肉疼痛、痉挛到严重的肌肉坏死。 第三阶段:β-氧化。 ?所有脂肪酸β-氧化的酶都是线粒体酶。 ? -氧化每一轮循环是脱氢、水化、再脱氢和硫解四个重复步骤,生成1个乙酰CoA、1个少2C的脂酰CoA以及1个NADH、1个FADH2。