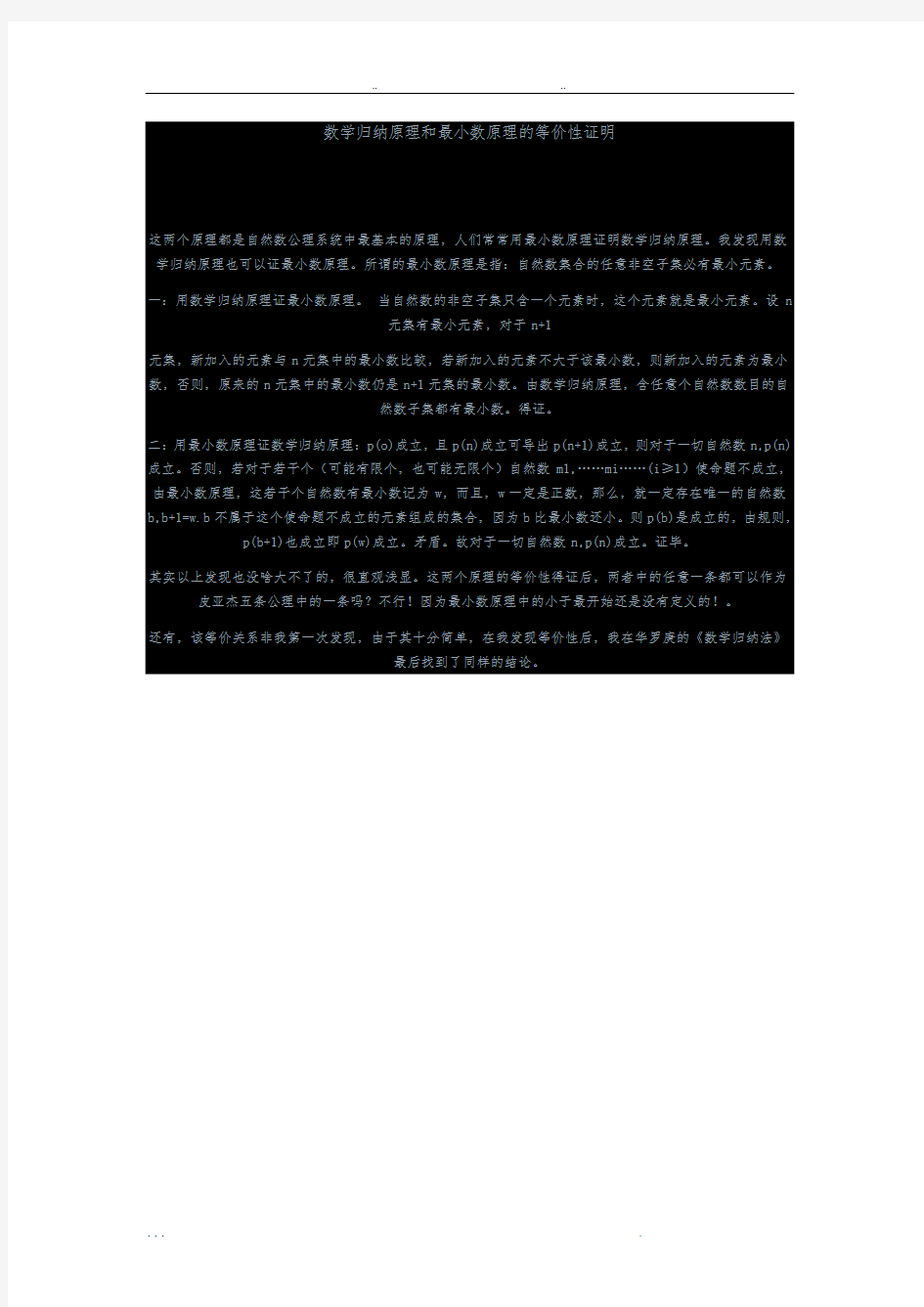

数学归纳原理和最小数原理的等价性证明

数学归纳原理和最小数原理的等价性证明

这两个原理都是自然数公理系统中最基本的原理,人们常常用最小数原理证明数学归纳原理。我发现用数学归纳原理也可以证最小数原理。所谓的最小数原理是指:自然数集合的任意非空子集必有最小元素。

一:用数学归纳原理证最小数原理。当自然数的非空子集只含一个元素时,这个元素就是最小元素。设n

元集有最小元素,对于n+1

元集,新加入的元素与n元集中的最小数比较,若新加入的元素不大于该最小数,则新加入的元素为最小数,否则,原来的n元集中的最小数仍是n+1元集的最小数。由数学归纳原理,含任意个自然数数目的自

然数子集都有最小数。得证。

二:用最小数原理证数学归纳原理:p(o)成立,且p(n)成立可导出p(n+1)成立,则对于一切自然数n,p(n)成立。否则,若对于若干个(可能有限个,也可能无限个)自然数m1,……mi……(i≥1)使命题不成立,由最小数原理,这若干个自然数有最小数记为w,而且,w一定是正数,那么,就一定存在唯一的自然数b,b+1=w.b不属于这个使命题不成立的元素组成的集合,因为b比最小数还小。则p(b)是成立的,由规则,p(b+1)也成立即p(w)成立。矛盾。故对于一切自然数n,p(n)成立。证毕。

其实以上发现也没啥大不了的,很直观浅显。这两个原理的等价性得证后,两者中的任意一条都可以作为皮亚杰五条公理中的一条吗?不行!因为最小数原理中的小于最开始还是没有定义的!。

还有,该等价关系非我第一次发现,由于其十分简单,在我发现等价性后,我在华罗庚的《数学归纳法》

最后找到了同样的结论。

归纳原理和数学归纳法

1.数学归纳法的理论依据

归纳法和演绎法都是重要的数学方法.归纳法中的完全归纳法和演绎法都是逻辑方法;不完全归纳法是非逻辑方法,只适用于数学发现思维,不适用数学严格证明.

数学归纳法既不是归纳法,也不是演绎法,是一种递归推理,其理论依据是下列佩亚诺公理Ⅰ—Ⅴ中的归纳公理:

Ⅰ.存在一个自然数0∈N;

Ⅱ.每个自然数a有一个后继元素a′,如果a′是a的后继元素,则a叫做a′的生成元素;

Ⅲ.自然数0无生成元素;

Ⅳ.如果a′=b′,则a=b;

Ⅴ.(归纳公理)自然数集N的每个子集合M,如果M含有0,并且含有M每个元素的后继元素,则M=N

自然数就是满足上述佩亚诺公理的集合N中的元素.关于自然数的所有性质都是这些公理的直接推论.由佩亚诺公理可知,0是自然数关于“后继”的起始元素,如果记0′=1,1′=2,2′=3,…,n′=n+1,…,则

N={0,1,2,…,n,…}

由佩亚诺公理所定义的自然数与前面由集合所定义的自然数,在本质上是一致的.90年代以前的中学数学教材中,将自然数的起始元素视作1,则自然数集即为正整数集.现在已统一采取上面的记法,将0作为第一个自然数.

定理1(最小数原理)自然数集N的任一非空子集A都有最小数.

这本是自然数集N关于序关系∈(<)为良序集的定义.现在用归纳公理来证明.

证设M是不大于A中任何数的所有自然数的集合,即

M={n|n∈N且n≤m,对任意m∈A}

由于A非空,至少有一自然数a∈A,而 a+1(>a)不在M中.所

然,就有

1° 0∈M(0不大于任一自然数);

2°若m∈M,则m+1∈M.

根据归纳公理,应有M=N.此与M≠N相矛盾.

这个自然数m0就是集合A的最小数.因为对任何a∈A,都有

m0意a∈A,于是m0+1∈M,这又与m0的选取相矛盾.

反之,利用最小数原理也可以证明归纳公理.因此,最小数原理与归纳公理是等价的.

定理2(数学归纳法原理)一个与自然数相关的命题T(n),如果

1° T(n0)(n0≥0)为真;

2°假设T(n)(n≥n0)为真,则可以推出T(n+1)也为真.

那么,对所有大于等于n0的自然数n,命题T(n)为真.

证用反证法.若命题T(n)不是对所有自然数n为真,则

M={m|m∈N,m≥n0且T(m)不真}

非空.根据定理1,M中有最小数m0.由1°, m0>n0,从而m0-1≥n0且T(m0-1)为真.由2°,取n=m0-1即知T(m0)为真.此与T(m0)不真相矛盾.从而证明了定理2.

在具体运用数学归纳法进行数学证明时,有多种不同形式.运用定理2中两个步骤进行证明的,为Ⅰ型数学归纳法.经常使用的还有Ⅱ型数学归纳法,Ⅱ型数学归纳法是:

如果命题T(n)满足

1°对某一自然数n0≥0,T(n0)为真;

2°假设对n0≤k≤n的k, T(k)为真,则可以推出 T(n+1)也真.

那么.对所有大于等于n0的自然数,命题T(n)都真.

定理3Ⅰ型数学归纳法和Ⅱ型数学归纳法等价.

证假设命题 T(n)对n=n0为真,于是只须证明“由T(n)(n≥n0)为真,可以推出T(n+1)也为真”的充要条件为“由T(k)(n0≤k≤n)为真,可以推出T(n+1)也为真.”

1°充分性

若“由T(n)(n≥n0)为真,可以推出 T(n+1)也为真”,则对n0≤k

≤n,T(k)为真,特别 T(n)为真,因此 T(n+1)也为真.

2°必要性

用反证法.若“由 T(k)(n0≤k≤n)为真,可以推出 T(n+1)也为真”,但并非对所有大于等于n0的自然数n,由T(n)为真,可以推出 T(n+1)也为真,则 M={m|m∈N, m≥n0且由T(n)为真推不出T(n+1)也为真}非空.由定理1,M中有最小数m0,且对n0≤k<m0的k,由T(k)为真,可以推出T(k+1)也为真.特别由 T(n0)为真可知 T(n0+1)为真,由T(n0+1)为真可知 T(n0+2)为真,……,由T(m0-1)为真可知 T(m0)为真.现已知T(n0)为真,所以T(n0), T(n0+1),…, T(m0)都为真,由此可知 T(m0+1)也为真,所以由 T(m0)为真推出了T(m0+1)也为真.这与m0的选取矛盾.

由定理3可知,Ⅱ型数学归纳法也是合理的推理方法.

2.数学归纳法在应用中要注意的问题

第一,证明的两个步骤缺一不可第一步是归纳的基础,第二步是归纳的传递.尤其是不可忽视第一步的验证.

例1试证

1+3+5+…+(2n+1)=(n+1)2+1

证假设当n=k时公式成立,则

1+3+5+…+(2n-1)+(2n+1)

=[1+3+5+…+(2n-1)]+(2n+1)

=n2+1+2n+1=(n+1)2+1

完成了数学归纳法的第二步,但结论显然是错误的.为什么?因为缺少第一步.事实上,当n=0时,公式不成立.

如果缺了第二步,则不论对多少个自然数来验证命题T(n)的正确性,都不能肯定命题对所有自然数都正确.例如,哥德巴赫猜想“任何不小于6的偶数都可以表成两个奇素数之和”,虽然对大量偶数进行了具体验证,但因缺少第二步归纳传递,所以仍只停留在归纳的第一步上.它至今仍只是个猜想而已.

第二,第二步在证明T(n+1)为真时,一定要用到归纳假设,即要把“T(n)为真推出 T(n+1)为真”或“T(n0), T(n0+1),…,T(k-1)为真推出T(k)为真”的实质蕴含真正体现出来.否则不是数学归纳法证明.

例2设a1,…,a n为n个正数,b1,…,b n是它的一个排列.试证

证1°当n=1时,命题显然成立.

2°假设(*)式对n=k成立,则当n=k+1时

根据数学归纳法原理,(*)式对所有大于等于1的自然数n都成立.

这里虽然形式上完成了数学归纳法的两个步骤,但第二步在证(*)式对n+1成立的过程中,并没用到(*)对n成立的归纳假设.因此,不能说上述证法是采用了数学归纳法.事实上,在上述证明中无须用数学归纳法,用平均值不等式证明就行了.

第三,并不是凡与自然数相关的命题T(n),都要用数学归纳法来证明;而且也不是所有这类命题都能用数学归纳法给以证明的.

这一命题是与自然数相关的命题,尽管可以对n=0,1,2,…进行验证,但无法实现数学归纳法的第二步,因此不能用数学归纳法进行证明.

事实上,数学归纳法只适用于具有递归性的命题T(n).

3.递归函数

一个定义在自然数集N上的函数f(n),如果它对于每个自然数n的值可以用如下方式确定:

(1)f(0)=a(a为已知数);

(2)存在递推关系组S,当已知/f(0),f(1),…,f(n-1)值以后,由S唯一地确定出f(n)的值:

f(n)=S[f(0),f(1),…,f(n-1)]

那么,就把这个函数f(n),称作归纳定义的函数.简称递归函数.

在具体的递归函数例子中,关系组S可能有几个表达式,或者没有明确的解析表达式,也可能需要给出f(n)的开头若干个值.

这样定义函数是合理的,因为我们有:

定理4 当递推关系组S给定后,定义在N上的满足上述条件(1)、(2)的函数f(n)是存在而且唯一的.

证首先指出:对任一自然数k,总可以在片断|0,k|上定义一个函数f k(n),使f k(0)=a,对于片断上其他自然数 n,f(n)=S[f(0),…,f(n-1)].这个函数f k(n)是在|0,k|上唯一确定的.

现对k进行归纳证明:

1°当k=0时,f0(0)=a是唯一确定的;

2°假定在|0,k|上已经由(1)、(2)定义了一个唯一确定的函数f k(n),令

则f k+1(n)在片断|0,k+1|上有定义,且

(1)f k+1 (0)=f k(0)=a;

(2)f k+1(n)=S[f k(0),…,f k(n-1)]

=S[f k+1(0),…,f k+1(n-1)],

n=1,2,…,k.

因此,函数人fk+1(n)满足条件(1)、(2).由数学归纳法知,对任何自然数k,函数f k(n)在片断|0,k|上唯一确定,且满足(1)、(2).又若k1<k2,则 f k1(n)与f k2(n)在片断|0,k1|上完全一致.

高中数学公式大全(完整版)

高中数学常用公式及常用结论 1.包含关系 A B A A B B =?=U U A B C B C A ???? U A C B ?=ΦU C A B R ?= 2.集合12{,, ,}n a a a 的子集个数共有2n 个;真子集有2n –1个;非空子集有2n –1个;非空的真子集有2n –2 个. 3.充要条件 (1)充分条件:若p q ?,则p 是q 充分条件. (2)必要条件:若q p ?,则p 是q 必要条件. (3)充要条件:若p q ?,且q p ?,则p 是q 充要条件. 注:如果甲是乙的充分条件,则乙是甲的必要条件;反之亦然. 4.函数的单调性 (1)设[]2121,,x x b a x x ≠∈?那么 []1212()()()0x x f x f x -->? []b a x f x x x f x f ,)(0) ()(2 121在?>--上是增函数; []1212()()()0x x f x f x --'x f ,则)(x f 为增函数;如果0)(<'x f ,则)(x f 为减函 数. 5.如果函数)(x f 和)(x g 都是减函数,则在公共定义域内,和函数)()(x g x f +也是减函数; 如果函数 )(u f y =和)(x g u =在其对应的定义域上都是减函数,则复合函数)]([x g f y =是增函数. 6.奇偶函数的图象特征 奇函数的图象关于原点对称,偶函数的图象关于y 轴对称;反过来,如果一个函数的图象关于原点对称,那么这个函数是奇函数;如果一个函数的图象关于y 轴对称,那么这个函数是偶函数. 7.对于函数)(x f y =(R x ∈),)()(x b f a x f -=+恒成立,则函数)(x f 的对称轴是函数2 b a x +=;两个函数)(a x f y +=与)(x b f y -= 的图象关于直线2 b a x += 对称. 8.几个函数方程的周期(约定a>0) (1))()(a x f x f +=,则)(x f 的周期T=a ; (2),)0)(()(1 )(≠=+x f x f a x f ,或1()() f x a f x +=-(()0)f x ≠,则)(x f 的周期T=2a ; 9.分数指数幂 (1)m n n m a a = (0,,a m n N * >∈,且1n >).(2)1m n m n a a - = (0,,a m n N * >∈,且1n >). 10.根式的性质 (1))n n a a =.(2)当n n n a a =;当n ,0||,0n n a a a a a a ≥?==?-∈.(2) ()(0,,)r s rs a a a r s Q =>∈.(3)()(0,0,)r r r a b a b a b r Q =>>∈. 12.指数式与对数式的互化式 log b a N b a N =?=(0,1,0)a a N >≠>. ①.负数和零没有对数,②.1的对数等于0:01log =a ,③.底的对数等于1:1log =a a , ④.积的对数:N M MN a a a log log )(log +=,商的对数:N M N M a a a log log log -=,

高等数学证明方法

(3)反证法 这种证法是从反面考虑问题。先假设在已知条件成立的情况下,要证的结论不成立,而后从已知条件出发,运用基本概念和基本定理,通过逻辑推理导出矛盾(或与已知条件矛盾;或与某一已知概念、公式、公理、定理等矛盾;或自相矛盾等),这样则否定假设,从而肯定原结论正确。 例如,证明不是的多项式. 事实上,利用反证法,设是的多项式,不妨记此多项式为次多项式,即,则有 于是次多项式有无穷多个不同实根,这与次多项式最多只有个不同实根相矛盾,由此证明了不是的多项式. 又如,证明不存在(为自然数). 事实上,利用反证法,假设存在且设,则有 又因为 所以有 故 这与产生矛盾,因此不存在. (2)分析法 这种方法基本思路是逆着想。先假设结论正确,运用已有的定义、定理、公式、性质,从后向前一步一步地分析,直至推出已知条件,即由结论找需知,再找需知,……,直至已知。这种“执果溯因”的方法,叫做分析法。 分析法是探求证题途径的重要方法之一。它的优点在于思考过程比较自然,目的明确,较为容易找到证明的思路,但缺点是分析的过程叙述起来往往比较繁琐,因而过程多在草稿纸上进行,不正式写出。在实际解题时,特别对于一些较难的问题,常常先用分析法寻找解题的途径,然后再用综合法叙述解题过程,这种方法也可叫做分析综合法。 例如,设在时连续,且;而在时有单调递增导数,试证在时是单调递增的。 事实上,欲证为单调递增,只需证明就行了,而由于 因此就归结为证明. 利用拉格朗日中值定理及已知条件,有 单调递增 因此在时是单调递增的. 又如,用极限定义证明一数列或函数有已知极限时,多采用分析综合法证明。比如证明,其方法如下: ,欲使不等式成立, 由 所以只需,即成立. 取,于是当时,就有,从而保证了希望的不等式成立. 综合以上分析,就有 ,当时,,根据极限定义,有

高中数学课本中的定理公式结论的证明

数学课本中的定理、公式、结论的证明 数学必修一 第一章 集合(无) 第二章 函数(无) 第三章 指数函数和对数函数 1.对数的运算性质: 如果 a > 0 , a 1, M > 0 ,N > 0, 那么 (1)log ()log log a a a MN M N =+; (2)log log -log a a a M M N N =; (3)log log ()n a a M n M n R =∈. 根据指数幂的运算性质证明对数的运算性质 证明:(性质1)设log a M p =,log a N q =,由对数的定义可得 p M a =,q N a =, ∴p q p q MN a a a +=?=, ∴log ()a MN =p q +, 即证得log log log a a a MN M N =+. 证明:(性质2)设log a M p =,log a N q =, 由对数的定义可得 p M a =,q N a =, ∴ q p q p a a a N M -==, ∴q p N M a -=log , 即证得log log -log a a a M M N N =. 证明(性质3)设log a M p =,由对数的定义可得 p M a =, ∴n np M a =, ∴log n a M np =, 即证得log log n a a M n M =.

第四章函数应用(无) 数学必修二 第一章立体几何初步 直线与平面、平面与平面平行、垂直的判定定理与性质定理的证明. 1、直线与平面平行的判定定理 若平面外一条直线与此平面内一条直线平行,则该直线与此平面平行. 2、平面与平面平行的判定定理 如果一个平面内有两条相交直线都平行于另一个平面,那么这两个平面平行.

高级中学数学公式定理汇总

高中数学公式结论大全 1. ,. 2.. 3. 4.集合的子集个数共有个;真子集有个;非空子集有个;非空的真子集有 个. 5.二次函数的解析式的三种形式 (1)一般式; (2)顶点式;当已知抛物线的顶点坐标时,设为此式 (3)零点式;当已知抛物线与轴的交点坐标为时,设为此式 4切线式:。当已知抛物线与直线相切且切点的横坐标为时,设为此式 6.解连不等式常有以下转化形式 . 7.方程在内有且只有一个实根,等价于或。 8.闭区间上的二次函数的最值 二次函数在闭区间上的最值只能在处及区间的两端点处取得,具体如下:

(1)当a>0时,若,则; ,,. (2)当a<0时,若,则, 若,则,. 9.一元二次方程=0的实根分布 1方程在区间内有根的充要条件为或; 2方程在区间内有根的充要条件为 或或; 3方程在区间内有根的充要条件为或 . 10.定区间上含参数的不等式恒成立(或有解)的条件依据 (1)在给定区间的子区间形如,,不同上含参数的不等式(为参数)恒成立的充要条件是。 (2)在给定区间的子区间上含参数的不等式(为参数)恒成立的充要条件是 。

(3) 在给定区间 的子区间上含参数的不等式(为参数)的有解充要条件是 。 (4) 在给定区间 的子区间上含参数的不等式(为参数)有解的充要条件是 。 对于参数及函数.若恒成立,则;若恒成立,则;若有解,则 ;若 有解,则 ;若 有解,则 . 若函数无最大值或最小值的情况,可以仿此推出相应结论 11.真值表 12.常见结论的否定形式 原结论 反设词 原结论 反设词 是 不是 至少有一个 一个也没有 都是 不都是 至多有一个 至少有两个 大于 不大于 至少有个 至多有个 小于 不小于 至多有个 至少有 个 对所有,成立 存在某,不成立 或 且 对任何,不成立 存在某,成立 且 或 p q 非p p或q p且q 真 真 假 真 真 真 假 假 真 假 假 真 真 真 假 假 假 真 假 假

考研数学高数定理证明的知识点

考研数学高数定理证明的知识点考研数学高数定理证明的知识点 这一部分内容比较丰富,包括费马引理、罗尔定理、拉格朗日定理、柯西定理和泰勒中值定理。除泰勒中值定理外,其它定理要求 会证。 费马引理中的“引理”包含着引出其它定理之意。那么它引出的定理就是我们下面要讨论的罗尔定理。若在微分中值定理这部分推 举一个考频最高的,那罗尔定理当之无愧。该定理的条件和结论想 必各位都比较熟悉。条件有三:“闭区间连续”、“开区间可导” 和“端值相等”,结论是在开区间存在一点(即所谓的中值),使得 函数在该点的导数为0。 前面提过费马引理的条件有两个——“可导”和“取极值”,“可导”不难判断是成立的,那么“取极值”呢?似乎不能由条件直 接得到。那么我们看看哪个条件可能和极值产生联系。注意到罗尔 定理的第一个条件是函数在闭区间上连续。我们知道闭区间上的连 续函数有很好的性质,哪条性质和极值有联系呢?不难想到最值定理。 那么最值和极值是什么关系?这个点需要想清楚,因为直接影响 下面推理的走向。结论是:若最值取在区间内部,则最值为极值;若 最值均取在区间端点,则最值不为极值。那么接下来,分两种情况 讨论即可:若最值取在区间内部,此种情况下费马引理条件完全成立,不难得出结论;若最值均取在区间端点,注意到已知条件第三条 告诉我们端点函数值相等,由此推出函数在整个闭区间上的最大值 和最小值相等,这意味着函数在整个区间的表达式恒为常数,那在 开区间上任取一点都能使结论成立。 拉格朗日定理和柯西定理是用罗尔定理证出来的。掌握这两个定理的证明有一箭双雕的效果:真题中直接考过拉格朗日定理的证明,

若再考这些原定理,那自然驾轻就熟;此外,这两个的定理的证明过 程中体现出来的基本思路,适用于证其它结论。 以拉格朗日定理的证明为例,既然用罗尔定理证,那我们对比一下两个定理的结论。罗尔定理的结论等号右侧为零。我们可以考虑 在草稿纸上对拉格朗日定理的结论作变形,变成罗尔定理结论的形式,移项即可。接下来,要从变形后的式子读出是对哪个函数用罗 尔定理的结果。这就是构造辅助函数的过程——看等号左侧的式子 是哪个函数求导后,把x换成中值的结果。这个过程有点像犯罪现 场调查:根据这个犯罪现场,反推嫌疑人是谁。当然,构造辅助函 数远比破案要简单,简单的题目直接观察;复杂一些的,可以把中值 换成x,再对得到的函数求不定积分。 2015年真题考了一个证明题:证明两个函数乘积的导数公式。 几乎每位同学都对这个公式怎么用比较熟悉,而对它怎么来的.较为 陌生。实际上,从授课的角度,这种在2015年前从未考过的基本公 式的证明,一般只会在基础阶段讲到。如果这个阶段的考生带着急 功近利的心态只关注结论怎么用,而不关心结论怎么来的,那很可 能从未认真思考过该公式的证明过程,进而在考场上变得很被动。 这里给2017考研学子提个醒:要重视基础阶段的复习,那些真题中 未考过的重要结论的证明,有可能考到,不要放过。 当然,该公式的证明并不难。先考虑f(x)*g(x)在点x0处的导数。函数在一点的导数自然用导数定义考察,可以按照导数定义写 出一个极限式子。该极限为“0分之0”型,但不能用洛必达法则, 因为分子的导数不好算(乘积的导数公式恰好是要证的,不能用!)。 利用数学上常用的拼凑之法,加一项,减一项。这个“无中生有” 的项要和前后都有联系,便于提公因子。之后分子的四项两两配对,除以分母后考虑极限,不难得出结果。再由x0的任意性,便得到了 f(x)*g(x)在任意点的导数公式。 类似可考虑f(x)+g(x),f(x)-g(x),f(x)/g(x)的导数公式的证明。 该定理条件是定积分的被积函数在积分区间(闭区间)上连续,结论可以形式地记成该定积分等于把被积函数拎到积分号外面,并把

(经典)高中数学正弦定理的五种全证明方法

(经典)高中数学正弦定理的五种全证明方法

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

高中数学正弦定理的五种证明方法 ——王彦文 青铜峡一中 1.利用三角形的高证明正弦定理 (1)当?ABC 是锐角三角形时,设边AB 上的高是CD ,根据锐角三角函数的定义,有=sin CD a B ,sin CD b A =。 由此,得 sin sin a b A B = ,同理可得 sin sin c b C B = , 故有 sin sin a b A B = sin c C = .从而这个结论在锐角三角形中成立. (2)当?ABC 是钝角三角形时,过点C 作AB 边上的高,交AB 的延长线于点D ,根据锐角三角函数的定义,有=∠=∠sin sin CD a CBD a ABC ,sin CD b A = 。由此,得 = ∠sin sin a b A ABC ,同理可得 = ∠sin sin c b C ABC 故有 = ∠sin sin a b A ABC sin c C = . 由(1)(2)可知,在?ABC 中, sin sin a b A B = sin c C = 成立. 从而得到:在一个三角形中,各边和它所对角的正弦的比值相等,即 sin sin a b A B = sin c C = . 2.利用三角形面积证明正弦定理 已知△ABC,设BC =a, CA =b,AB =c,作AD⊥BC,垂足为D 则Rt△ADB 中,AB AD B =sin ∴S △ABC =B ac AD a sin 2121=?同理,可证 S △ABC =A bc C ab sin 21 sin 21= ∴ S △ABC =B ac A bc C ab sin 2 1 sin 21sin 21== 在等式两端同除以ABC,可得b B a A c C sin sin sin ==即C c B b A a sin sin sin ==. 3.向量法证明正弦定理 (1)△ABC 为锐角三角形,过点A 作单位向量j 垂直于AC ,则j 与AB 的夹角为90°-A ,j 与 CB 的夹角为90°-C 由向量的加法原则可得 AB CB AC =+ a b D A B C A B C D b a D C B A

高一数学必修2空间几何部分公式定理大全

必修2空间几何部分公式定理总结 棱柱、棱锥、棱台的表面积 设圆柱的底面半径为,母线长为,则它的表面积等于圆柱的侧面积(矩形)加上底面积(两个圆),即 . 设圆锥的底面半径为,母线长为,则它的表面积等于圆锥的侧面积(扇形)加上底面积(圆形),即 . 设圆台的上、下底面半径分别为,,母线长为,则它的表面积等上、下底面的面积(大、小圆)加上侧面的面积(扇环),即 . 柱、锥、台的体积公式 柱体体积公式为:,(为底面积,为高) 锥体体积公式为:,(为底面积,为高) 台体体积公式为: (,分别为上、下底面面积,为高) 球的体积和表面积 球的体积公式 球的表面积公式

其中,为球的半径.显然,球的体积和表面积的大小只与半径有关. 公理1 如果一条直线上的两点在一个平面内,那么这条直线在此平面内. 公理2 过不在一条直线上的三点,有且只有一个平面. 推论1 经过一条直线和直线外一点有且只有一个平面. 推论2 经过两条相交的直线有且只有一个平面. 推论3 经过两条平行的直线有且只有一个平面. 公理3 如果两个不重合的平面有一个公共点,那么它们有且只有一条过该点的公共直线. 公理4 (平行公理)平行于同一条直线的两条直线互相平行. 定理空间中如果两个角的两边分别对应平行,那么这两个角相等或互补. 不同在任何一个平面内的两条直线叫做异面直线. 空间两条直线的位置关系有且只有三种: 共面直线:相交直线(在同一平面内,有且只有一个公共点);平行直线(在同一平面内,没有公共点);异面直线:不同在任何一个平面内且没有公共点. 空间中直线与平面位置关系有且只有三种: 直线在平面内——有无数个公共点 直线与平面相交——有且只有一个公共点 直线与平面平行——没有公共点 直线与平面相交或平行的情况统称为直线在平面外. 两个平面的位置关系只有两种: 两个平面平行——没有公共点 两个平面相交——有一条公共直线 异面直线所成的角 已知两条异面直线,经过空间任一点作直线∥,∥,把与所成的锐角(或直角)叫做异面直线所成的角(夹角).如果两条异面直线所成的角是直角,就说这两条直线互相垂直,记作. 异面直线的判定定理 过平面外一点与平面内一点的直线,和平面内不经过该点的直线 是异面直线.

2.实数基本定理的等价性证明

§ 2 实数基本定理等价性的证明 证明若干个命题等价的一般方法. 本节证明七个实数基本定理等价性的路线 : 证明按以下三条路线进行:Ⅰ: 确界原理单调有界原理区间套定理Cauchy收敛准则 确界原理 ; Ⅱ: 区间套定理致密性定理Cauchy收敛准则 ; Ⅲ: 区间套定理Heine–Borel 有限复盖定理区间套定理 . 一. “Ⅰ”的证明: (“确界原理单调有界原理”已证明过 ). 1. 用“确界原理”证明“单调有界原理”: 定理 1 单调有界数列必收敛 . 2. 用“单调有界原理”证明“区间套定理”: 定理 2 设是一闭区间套. 则存在唯一的点,使对有. 推论1 若是区间套确定的公共点, 则对, 当时, 总有. 推论2 若是区间套确定的公共点, 则有↗, ↘, . 3. 用“区间套定理”证明“Cauchy收敛准则”: 定理 3 数列收敛是Cauchy列.

引理Cauchy列是有界列. ( 证 ) 定理 4 的证明: ( 只证充分性 ) 教科书P217—218上的证明留作阅 读 . 现采用三等分的方法证明, 该证法比较直观. 4.用“Cauchy收敛准则”证明“确界原理”: 定理5 非空有上界数集必有上确界;非空有下界数集必有下确界 . 证(只证“非空有上界数集必有上确界”)设为非空有上界数集 . 当为有限集时 , 显然有上确 界 .下设为无限集, 取不是的上界, 为的上界. 对分区间, 取, 使不是 的上界, 为的上界. 依此得闭区间列. 验证为Cauchy 列, 由Cauchy收敛准则, 收敛; 同理收敛. 易见↘. 设↘.有↗. 下证.用反证法验证的上界性和最小性. 二. “Ⅱ”的证明: 1. 用“区间套定理”证明“致密性定理”: 定理6 ( Weierstrass ) 任一有界数列必有收敛子列. 证(突出子列抽取技巧) 定理7 每一个有界无穷点集必有聚点. 2.用“致密性定理”证明“Cauchy收敛准则”: 定理8 数列收敛是Cauchy列.

微积分基本定理的证明

理学院 School of Sciences 微积分基本定理的证明 Proof of the fundamental theorem of calculus 学生姓名:张智 学生学号:201001164 所在班级:数学101 所在专业:数学与应用数学 指导老师:杨志林

摘要 微积分学这门学科在数学发展中的地位是十分重要的,自十七世纪以来,微积分不断完善成为一门学科。而微积分基本定理的则是微积分中最重要的定理,它的建立标志着微积分的完成,成为数学发展史的一个里程碑。因此就有了研究微积分基本定理的必要性。本文从十七世纪到二十世纪以来的科学家如巴罗、牛顿、莱布尼兹、柯西、黎曼、勒贝格等人对微积分基本定理的发展所作出的贡献展开论述。并论述了定理在微积分学理论发展中的应用。如换元公式、分部积分公式、Taylor中值定理的积分证明、连续函数的零点定理的证明,建立了微分中值定理与积分中值定理的联系,在一元函数和多元函数上的推广等等。最后给出定理的几个证明方法。 关键词:微积分基本定理,发展史,定理的应用,定理的证明

ABSTRACT Calculus the subject in the position of the development of mathematics is very important,since seventeenth Century,calculus constantly improved as a discipline.While the fundamental theorem of calculus is the most important theorems in calculus,which establishment marks the complete of the calculus, become a milepost of the development history of mathematics. So it is necessary to study the fundamental theorem of calculus. In this paper,since seventeenth Century to twentieth Century,launches the elaboration from scientists such as Barrow, Newton, Leibniz, Cauchy, Riemann, Lebesgue and others on made the contribution to the development of the fundamental theorem of calculus. And discusses the application of theorem in the development of the calculus theory.Such as the transform formula, integral formula of integration by parts, proof of the Taylor mean value theorem of continuous function, the zero point theorem proof, established the differential mean value theorem and the integral mean value theorem in contact,a unary function and multivariate function on the promotion and so on.Finally gave several proofs of the theorem. Keywords:Fundamental Theorem of Calculus,phylogeny,Application,Proof

高中数学相关定理及证明

高中数学相关定理、公式及结论证明 汉阴中学正弦定理证明 内容:在ABC ?中,c b a ,,分别为角C B A ,,的对边,则.sin sin sin C c B b A a == 证明: 1.利用三角形的高证明正弦定理 (1)当?ABC 是锐角三角形时,设边AB 上的高是CD , 根据锐角三角函数的定义,有sin CD b A ==sin CD a B 。 由此,得 sin sin a b A B = , 同理可得 sin sin c b C B = , 故有 sin sin a b A B = sin c C = . 从而这个结论在锐角三角形中成立. (2)当?ABC 是钝角三角形时,过点C 作AB 边上的高, 交AB 的延长线于点D ,根据锐角三角函数的定义, 有=∠=∠sin sin CD a CBD a ABC ,sin CD b A = 。 由此,得 =∠sin sin a b A ABC ,同理可得 =∠sin sin c b C ABC 故有 = ∠sin sin a b A ABC sin c C = . (3)在ABC Rt ?中,,sin ,sin c b B c a A == ∴ c B b A a ==sin sin , .1sin ,90=?=C C Θ.sin sin sin C c B b A a ==∴ 由(1)(2)(3)可知,在?ABC 中, sin sin a b A B = sin c C = 成立. 2.外接圆证明正弦定理 在△ABC 中,已知BC=a,AC=b,AB=c,作△ABC 的外接圆,O 为圆心, 连结BO 并延长交圆于B ′,设BB ′=2R.则根据直径所对的圆周 角是直角以及同弧所对的圆周角相等可以得到 ∠BAB ′=90°,∠C =∠B ′, ∴sin C =sin B ′=R c B C 2sin sin ='=. ∴R C c 2sin =. 同理,可得R B b R A a 2sin ,2sin ==.∴R C c B b A a 2sin sin sin ===. 3.向量法证明正弦定理 a b D A B C A B C D b a

实数系基本定理等价性的完全互证[1]

第38卷第24期2008年12月数学的实践与认识M A TH EM A T I CS I N PRA CT I CE AND TH EO R Y V o l 138 N o 124 D ecem.,2008 教学园地 实数系基本定理等价性的完全互证 刘利刚 (浙江大学数学系,浙江杭州 310027) 摘要: 综合给出了实数系六个基本定理的等价性的完全互证方法,并归纳了各种证明方法的规律,旨在把抽象的证明转化为容易掌握的基本方法. 关键词: 实数系;连续性;等价;极限 收稿日期:2005206210 实数系基本定理是数学分析中重要组成部分,是分析引论中极限理论的基础,也称为实数系的连续性定理.能够反映实数连续性的定理很多,它们是彼此等价的.现有的教材都是按照某一顺序将这些定理进行一次循环证明就验证了它们的等价性[122].虽然不同的教材对于循环证明的顺序有所不同,但每一次循环证明看起来都似乎没有关联,并没有综合归纳其中的方法技巧.这么多相互独立的证明使得不少学生都感到数学分析中这部分内容太抽象,难以理解.因而当遇到一个教材中没有给出的2个定理之间的等价性证明时就无从下手.为此,在讲述这些定理的时候,我们把这些定理的相互证明详细地整理出来,并且归纳给出了这些定理的完全互证方法与规律,使学生在学习这部分内容时不再感到无所适从. 我们使用的教材[1]中给出的实数系的六个基本定理及其描述为: 1)确界存在定理(pp .12):上(下)有界的非空数集必存在唯一上(下)确界. 2)递增(减)有界数列必有极限(pp .34). 3)闭区间套定理(pp .41):设I 1,I 2,…,I n ,…是一串有界闭区间,I 1=I 2=…=I n = …,且I n 的长度 I n →0,称{I n }为闭区间套.则闭区间套{I n }的交∩∞ n =1 I n 必不空且为单点集. 4)Bo lzano 2W eierstrass 定理(pp .44):有界数列必有收敛子列 .5)Cauchy 收敛准则(pp .299):数列{x n }收敛Ζ{x n }是基本数列. 6)有限开覆盖定理(pp .308):若开区间族{O Α}覆盖了有界闭区间[a ,b ],则从{O Α}中必可挑出有限个开区间O Α1,O Α2,…,O Αn 同样覆盖了[a ,b ]:[a ,b ] 2017考研:高数常考的四大定理证明 一、求导公式的证明 2015年真题考了一个证明题:证明两个函数乘积的导数公式。几乎每位同学都对这个公式怎么用比较熟悉,而对它怎么来的较为陌生。实际上,从授课的角度,这种在2015年前从未考过的基本公式的证明,一般只会在基础阶段讲到。如果这个阶段的考生带着急功近利的心态只关注结论怎么用,而不关心结论怎么来的,那很可能从未认真思考过该公式的证明过程,进而在考场上变得很被动。这里给2017考研学子提个醒:要重视基础阶段的复习,那些真题中未考过的重要结论的证明,有可能考到,不要放过。 当然,该公式的证明并不难。先考虑f(x)*g(x)在点x0处的导数。函数在一点的导数自然用导数定义考察,可以按照导数定义写出一个极限式子。该极限为“0分之0”型,但不能用洛必达法则,因为分子的导数不好算(乘积的导数公式恰好是要证的,不能用!)。利用数学上常用的拼凑之法,加一项,减一项。这个“无中生有”的项要和前后都有联系,便于提公因子。之后分子的四项两两配对,除以分母后考虑极限,不难得出结果。再由x0的任意性,便得到了f(x)*g(x)在任意点的导数公式。 类似可考虑f(x)+g(x),f(x)-g(x),f(x)/g(x)的导数公式的证明。 二、微分中值定理的证明 这一部分内容比较丰富,包括费马引理、罗尔定理、拉格朗日定理、柯西定理和泰勒中值定理。除泰勒中值定理外,其它定理要求会证。 费马引理的条件有两个:1.f'(x0)存在2. f(x0)为f(x)的极值,结论为f'(x0)=0。考虑函数在一点的导数,用什么方法?自然想到导数定义。我们可以按照导数定义写出f'(x0)的极限形式。往下如何推理?关键要看第二个条件怎么用。“f(x0)为f(x)的极值”翻译成数学语言即f(x) -f(x0)<0(或>0),对x0的某去心邻域成立。结合导数定义式中函数部分表达式,不难想到考虑函数部分的正负号。若能得出函数部分的符号,如何得到极限值的符号呢?极限的保号性是个桥梁。 费马引理中的“引理”包含着引出其它定理之意。那么它引出的定理就是我们下面要讨论的罗尔定理。若在微分中值定理这部分推举一个考频最高的,那罗尔定理当之无愧。该定理的条件和结论想必各位都比较熟悉。条件有三:“闭区间连续”、“开区间可导”和“端值相等”,结论是在开区间存在一点(即所谓的中值),使得函数在该点的导数为0。该定理的证明不好理解,需认真体会:条件怎么用?如何和结论建立联系?当然,我们现在讨论该定理的证明是“马后炮”式的:已经有了证明过程,我们看看怎么去理解掌握。如果在罗尔生活的时代,证出该定理,那可是十足的创新,是要流芳百世的。 闲言少叙,言归正传。既然我们讨论费马引理的作用是要引出罗尔定理,那么罗尔定理的证明过程中就要用到费马引理。我们对比这两个定理的结论,不难发现是一致的:都是函数在一点的导数为0。话说到这,可能有同 高中数学证明公式数学公式 抛物线:y = ax *+ bx + c 就是y等于ax 的平方加上 bx再加上 c a > 0时开口向上 a < 0时开口向下 c = 0时抛物线经过原点 b = 0时抛物线对称轴为y轴 还有顶点式y = a(x+h)* + k 就是y等于a乘以(x+h)的平方+k -h是顶点坐标的x k是顶点坐标的y 一般用于求最大值与最小值 抛物线标准方程:y^2=2px 它表示抛物线的焦点在x的正半轴上,焦点坐标为(p/2,0) 准线方程为x=-p/2 由于抛物线的焦点可在任意半轴,故共有标准方程y^2=2px y^2=-2px x^2=2py x^2=-2py 圆:体积=4/3(pi)(r^3) 面积=(pi)(r^2) 周长=2(pi)r 圆的标准方程 (x-a)2+(y-b)2=r2 注:(a,b)是圆心坐标 圆的一般方程 x2+y2+Dx+Ey+F=0 注:D2+E2-4F>0 (一)椭圆周长计算公式 椭圆周长公式:L=2πb+4(a-b) 椭圆周长定理:椭圆的周长等于该椭圆短半轴长为半径的圆周长(2πb)加上四倍的该椭圆长半轴长(a)与短半轴长(b)的差。 (二)椭圆面积计算公式 椭圆面积公式:S=πab 椭圆面积定理:椭圆的面积等于圆周率(π)乘该椭圆长半轴长(a)与短半轴长(b)的乘积。 以上椭圆周长、面积公式中虽然没有出现椭圆周率T,但这两个公式都是通过椭圆周率T推导演变而来。常数为体,公式为用。 椭圆形物体体积计算公式椭圆的长半径*短半径*PAI*高 三角函数: 两角和公式 sin(A+B)=sinAcosB+cosAsinB sin(A-B)=sinAcosB-sinBcosA cos(A+B)=cosAcosB-sinAsinB cos(A-B)=cosAcosB+sinAsinB tan(A+B)=(tanA+tanB)/(1-tanAtanB) tan(A-B)=(tanA-tanB)/(1+tanAtanB) cot(A+B)=(cotAcotB-1)/(cotB+cotA) cot(A-B)=(cotAcotB+1)/(cotB-cotA) 倍角公式 tan2A=2tanA/(1-tan2A) cot2A=(cot2A-1)/2cota cos2a=cos2a-sin2a=2cos2a-1=1-2sin2a sinα+sin(α+2π/n)+sin(α+2π*2/n)+sin(α+2π*3/n)+……+sin[α+2π*(n-1)/n]=0 cosα+cos(α+2π/n)+cos(α+2π*2/n)+cos(α+2π*3/n)+……+cos[α+2π*(n-1)/n]=0 以及 sin^2(α)+sin^2(α-2π/3)+sin^2(α+2π/3)=3/2 tanAtanBtan(A+B)+tanA+tanB-tan(A+B)=0 ·万能公式: sinα=2tan(α/2)/[1+tan^2(α/2)] cosα=[1-tan^2(α/2)]/[1+tan^2(α/2)] tanα=2tan(α/2)/[1-tan^2(α/2)] 半角公式 抛物线:y = ax *+ bx + c 就是y等于ax 的平方加上bx再加上c a > 0时开口向上 a < 0时开口向下 c = 0时抛物线经过原点 b = 0时抛物线对称轴为y轴 还有顶点式y = a(x+h)* + k 就是y等于a乘以(x+h)的平方+k -h是顶点坐标的x k是顶点坐标的y 一般用于求最大值与最小值 抛物线标准方程:y^2=2px 它表示抛物线的焦点在x的正半轴上,焦点坐标为(p/2,0) 准线方程为x=-p/2 由于抛物线的焦点可在任意半轴,故共有标准方程y^2=2px y^2=-2px x^2=2py x^2=-2py 圆:体积=4/3(pi)(r^3) 面积=(pi)(r^2) 周长=2(pi)r 圆的标准方程(x-a)2+(y-b)2=r2 注:(a,b)是圆心坐标 圆的一般方程x2+y2+Dx+Ey+F=0 注:D2+E2-4F>0 (一)椭圆周长计算公式 椭圆周长公式:L=2πb+4(a-b) 椭圆周长定理:椭圆的周长等于该椭圆短半轴长为半径的圆周长(2πb)加上四倍的该椭圆长半轴长(a)与短半轴长(b)的差。 (二)椭圆面积计算公式 椭圆面积公式:S=πab 椭圆面积定理:椭圆的面积等于圆周率(π)乘该椭圆长半轴长(a)与短半轴长(b)的乘积。 以上椭圆周长、面积公式中虽然没有出现椭圆周率T,但这两个公式都是通过椭圆周率T 推导演变而来。常数为体,公式为用。 椭圆形物体体积计算公式椭圆的长半径*短半径*PAI*高 三角函数: 两角和公式 sin(A+B)=sinAcosB+cosAsinB sin(A-B)=sinAcosB-sinBcosA cos(A+B)=cosAcosB-sinAsinB cos(A-B)=cosAcosB+sinAsinB tan(A+B)=(tanA+tanB)/(1-tanAtanB) tan(A-B)=(tanA-tanB)/(1+tanAtanB) cot(A+B)=(cotAcotB-1)/(cotB+cotA) cot(A-B)=(cotAcotB+1)/(cotB-cotA) 倍角公式 tan2A=2tanA/(1-tan2A) cot2A=(cot2A-1)/2cota 高等数学公式定理整理 1.01版 本定理,公式整理仅用于参考,具体学习请多做题目以增进对知识的掌握。 蓝色为定理 红色为公式 三角函数恒等公式: 两角和差 tan αanα·ta +tan βanβ)-(tan α=β)-tan(αtan αanα·ta -(1tan βa +(tan α= β)+tan(αcos αosα·s ±sin αinα·c =β)±sin(αsin αinα·s +cos αosα·c =β)-cos(αβsin αsin βcos αcos )βαcos(?-?=+ 和差化积 ] 2 β) -(α]sin[2β)+(α-2sin[=cos β-cos α]2β) -(α]cos[2β)+(α2cos[=cos β+cos α] 2β) -(α]sin[2β)+(α2cos[=sin β-sin α] 2β)-(α]cos[2β)+(α2sin[=sin β+sin α 积化和差 β)] -cos(α-β)+[cos(α2 1 -=sin αinα·s β)]-cos(α+β)+[cos(α21 =cos αosα·c β)] -sin(α-β)+[sin(α21 =cos αosα·s β)] -sin(α+β)+[sin(α21 =sin αinα·c 倍角公式(部分):很重要! α tan -1α tan 2= tan2αα2sin -1=1-α2cos =αsin -αcos =α2cos cot αo +(tan α2 = 2sin αsinα·=sin2α22222 一、函数 函数的特性: 1.有界性: 假设函数在D 上有定义,如果存在正数M ,使得对于任何的x ∈D 都满足|f(x)|≤M 。则称f (x )是D 的有界函数。 如果正数M 不存在,则称这个函数是D 上的无界函数。 2.单调性 设f (x )的定义域为D ,区间I D 。X1,x2∈I ,那么,如果x1 (经典)高中数学正弦定理的五种最全证明方法 高中数学正弦定理的五种证明方法 ——王彦文 青铜峡一中 1.利用三角形的高证明正弦定理 (1)当?ABC 是锐角三角形时,设边AB 上的高是CD ,根据锐角三角函数的定义,有=sin CD a B ,sin CD b A =。 由此,得 sin sin a b A B = ,同理可得 sin sin c b C B = , 故有 sin sin a b A B = sin c C = .从而这个结论在锐角三角形中成立. (2)当?ABC 是钝角三角形时,过点C 作AB 边上的高,交AB 的延长线于点D ,根据锐角三角函数的定义,有=∠=∠sin sin CD a CBD a ABC ,sin CD b A = 。由此,得 = ∠sin sin a b A ABC ,同理可得 = ∠sin sin c b C ABC 故有 = ∠sin sin a b A ABC sin c C = . 由(1)(2)可知,在?ABC 中, sin sin a b A B = sin c C = 成立. 从而得到:在一个三角形中,各边和它所对角的正弦的比值相等,即 sin sin a b A B = sin c C = . 2.利用三角形面积证明正弦定理 已知△ABC,设BC =a, CA =b,AB =c,作AD⊥BC,垂足为 D.则Rt△ADB 中,AB AD B =sin ,∴AD=AB·sinB=csinB. ∴S △ABC =B ac AD a sin 2121=?.同理,可证 S △ABC =A bc C ab sin 21 sin 21=. ∴ S △ABC =B ac A bc C ab sin 2 1 sin 21sin 21==.∴absinc=bcsinA=acsinB, 在等式两端同除以ABC,可得b B a A c C sin sin sin ==.即C c B b A a sin sin sin ==. 3.向量法证明正弦定理 (1)△ABC 为锐角三角形,过点A 作单位向量j 垂直于AC ,则j 与AB 的夹角为90°-A ,j 与 CB 的夹角为90°-C .由向量的加法原则可得 AB CB AC =+, a b D A B C B C D b a D C B A 124推论2 经过切点且垂直于切线的直线必经过圆心 125切线长定理从圆外一点引圆的两条切线,它们的切线长相等,圆心和这一点的连线平分两条切线的夹角 126圆的外切四边形的两组对边的和相等 127弦切角定理弦切角等于它所夹的弧对的圆周角 128推论如果两个弦切角所夹的弧相等,那么这两个弦切角也相等 129相交弦定理圆内的两条相交弦,被交点分成的两条线段长的积相等 130推论如果弦与直径垂直相交,那么弦的一半是它分直径所成的 两条线段的比例中项 131切割线定理从圆外一点引圆的切线和割线,切线长是这点到割 线与圆交点的两条线段长的比例中项 132推论从圆外一点引圆的两条割线,这一点到每条割线与圆的交点的两条线段长的积相等 133如果两个圆相切,那么切点一定在连心线上 134①两圆外离d﹥r+r ②两圆外切d=r+r ③两圆相交r-r﹤d﹤r+r(r﹥r) ④两圆内切d=r-r(r﹥r) ⑤两圆内含d﹤r-r(r﹥r) 135定理相交两圆的连心线垂直平分两圆的公共弦 136定理把圆分成n(n≥3): ⑴依次连结各分点所得的多边形是这个圆的内接正n边形 ⑵经过各分点作圆的切线,以相邻切线的交点为顶点的多边形是这个圆的外切正n边形 137定理任何正多边形都有一个外接圆和一个内切圆,这两个圆是同心圆 138正n边形的每个内角都等于(n-2)×180°/n 139定理正n边形的半径和边心距把正n边形分成2n个全等的直角三角形 149正n边形的面积sn=pnrn/2 p表示正n边形的周长 141正三角形面积√3a²/4( a表示边长) 142如果在一个顶点周围有k个正n边形的角,由于这些角的和应为 360°,因此k×(n-2)180°/n=360°化为(n-2)(k-2)=4 143弧长计算公式:l=nπr/180 144扇形面积公式:s扇形=nπr2/360=lr/2 145内公切线长= d-(r-r) 外公切线长= d-(r+r) 146等腰三角形的两个底角相等 147等腰三角形的顶角平分线、底边上的中线、底边上的高相互重合 148如果一个三角形的两个角相等,那么这两个角所对的边也相等 149三条边都相等的三角形叫做等边三角形 150两边的平方的和等于第三边的三角形是直角三角形 编辑本段数学归纳法 (—)第一数学归纳法: 一般地,证明一个与正整数n有关的命题,有如下步骤: (1)证明当n取第一个值时命题成立 (2)假设当n=k(k≥n的第一个值,k为自然数)时命题成立,证明当n=k+1时命题也成立。 (二)第二数学归纳法: 第二数学归纳法原理是设有一个与自然数n有关的命题,如果:2017考研:高数常考的四大定理证明

高中数学证明公式

高中数学定理公式大全

高等数学公式定理整理

(经典)高中数学正弦定理的五种最全证明方法

[整理]年高中数学定理汇总