凝血和血小板功能分析--SCP系列(抗凝全

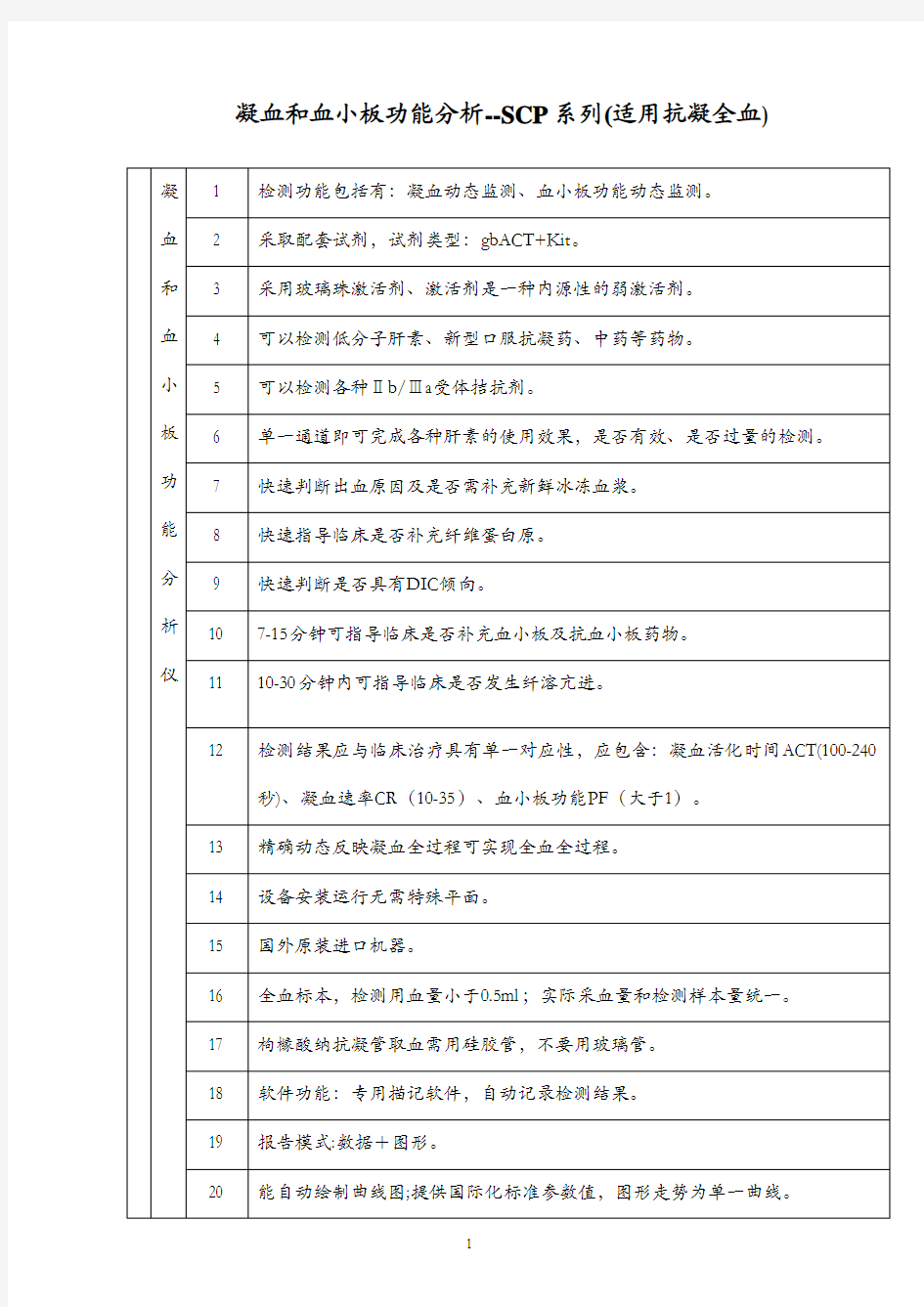

凝血和血小板功能分析--SCP系列(适用抗凝全血)

凝血和血小板功能分析仪1 检测功能包括有:凝血动态监测、血小板功能动态监测。

2 采取配套试剂,试剂类型:gbACT+Kit。

3 采用玻璃珠激活剂、激活剂是一种内源性的弱激活剂。

4 可以检测低分子肝素、新型口服抗凝药、中药等药物。

5 可以检测各种Ⅱb/Ⅲa受体拮抗剂。

6 单一通道即可完成各种肝素的使用效果,是否有效、是否过量的检测。

7 快速判断出血原因及是否需补充新鲜冰冻血浆。

8 快速指导临床是否补充纤维蛋白原。

9 快速判断是否具有DIC倾向。

10 7-15分钟可指导临床是否补充血小板及抗血小板药物。

11 10-30分钟内可指导临床是否发生纤溶亢进。

12 检测结果应与临床治疗具有单一对应性,应包含:凝血活化时间ACT(100-240

秒)、凝血速率CR(10-35)、血小板功能PF(大于1)。

13 精确动态反映凝血全过程可实现全血全过程。

14 设备安装运行无需特殊平面。

15 国外原装进口机器。

16 全血标本,检测用血量小于0.5ml;实际采血量和检测样本量统一。

17 枸橼酸纳抗凝管取血需用硅胶管,不要用玻璃管。

18 软件功能:专用描记软件,自动记录检测结果。

19 报告模式:数据+图形。

20 能自动绘制曲线图;提供国际化标准参数值,图形走势为单一曲线。

21 诊断试剂常温保存,有效期达到12个月。

22 检测方法学是粘弹性检测法,可检测抗凝全血。

凝血及抗凝血机制

凝血及抗凝血机制 一.机体凝血与抗凝血的平衡 止血的过程可以分为三个阶段:血管痉挛到血小板血栓形成,成为血小板凝块,最后促使纤维蛋白凝块形成 机体凝血系统包括凝血和抗凝两个方面,另外还有纤溶系统 ,三者间的动态平衡是正常机体维持体内血液流动状态和防止血液丢失的关键。机体的正常止凝血,主要依赖于完整的血管壁结构和功能,有效的血小板质量和数量,正常的血浆凝血因子 活性。 生理止血过程 ?小血管于受伤后立即收缩,若破损不大即可使血管封闭;主要是由损伤刺激引起的局部缩血管反应,但持续时间很短。 生理止血过程 ?血管内膜损伤,内膜下组织暴露,可以激活血小板和血浆中的凝血系统;由于血管收缩使血流暂停或减缓,有利于激活的血小板粘附于内膜下组织并聚集成团,成为一个松软的止血栓以填塞伤口。起到初级止血作用,一期止血缺陷常用的筛检实验室BT和PLT 生理止血过程 ?局部又迅速出现血凝块,即血浆中可溶的纤维蛋白原转变成不溶的纤维蛋白分子多聚体,并形成了由血纤维与血小板一道构成的牢固的止血栓,有效地制止了出血。同时血小板的突起伸入纤维蛋白网内,血小板微丝(肌动蛋白)和肌球蛋白的收缩使血凝块收缩,血栓变得更坚实,能更有效地起止血作用,这是二级止血作用。二期止血缺陷常用的筛选实验室PT和APTT。 ?与此同时,血浆中也出现了生理的抗凝血活动与纤维蛋白溶解活性,以防止血凝块不断增大和凝血过程漫延到这一局部以外。

二凝血系统 ?凝血过程的三要素: 凝血因子+血小板+Ca2+. 凝血因子——血浆与组织中直接参与凝血的物质。 凝血因子的特性:迄今为止,参与凝血的因子共有12个。其中用罗马数字编号的有12个(从Ⅰ-XIII,其中因子Ⅵ并不存在)。血浆中最不稳定的凝血因子是因子是V(无),血浆中含量最高的凝血因子是因子Ⅰ(老大),在肝脏中合成且依赖维生素K的凝血因子是2,7,9,10,血友病甲(A)缺乏的是8因子,血友病乙(B)缺乏的是9因子。内源性途径和外源性途径共同激活的因子是10因子。 . 通常分为: ①内源性凝血途径; ②外源性凝血途径; ③共同凝血途径 ?如果只是损伤血管内膜或抽出血液置于玻璃管内,完全依靠血浆内的凝血因子逐步使因子Ⅹ激活从而发生凝血的,称为内源性激活途径(intrinsic route) ?如果是依靠血管外组织释放的因子Ⅲ来参与因子Ⅹ的激活的,称为外源性激活途径(extrinxic route) 学习生理学的时候,生理性凝血过程的外源性凝血和内源性凝血怎么也记不住,记了忘忘了记,其实很简单: 内源途径:有8、9、11、12因子参与,可记为:婴儿(12)拿着筷子(11)去酒吧(9、8)。 酒吧在室内,所以是内源。 外源途径有3、7因子参与,可记为山鸡。山鸡一般在外面才有。 共同途径有10、5、2因子参与,可记为:十五的月亮(10、5)下有条鳄鱼(2)因子Ⅹ的激活可以通过两种途径 共同凝血途径的三个阶段 1.因子FX激活成FXa 凝血酶原激活物的形成 2.凝血酶原(FII)激活成凝血酶(FIIa)

抗凝及溶栓治疗的实验室监测

抗凝和溶栓治疗的实验室监测 更多相关新闻时间:2009-6-10 14:46:32,点击:92 (一)抗凝治疗的监测 1.肝素,并发出血率平均为7-10% 1)APTT—首选指标;肝素用量<5000—10000U/24h,不测;10000U/24h,APTT延长至正常值的1.5—1.7倍;20000—30000U/24h,使APTT较正常值延长1.5—2.5倍。这样即可取得最佳抗凝疗效,又无严重的出血风险。 2)血浆肝素浓度检测:在APTT为正常对照值的1.5—2.5倍,血浆肝素浓度为0.2—0.5U/ml时,这是肝素治疗的最佳选择。 2.口服抗凝剂:由于应用剂量过大或个体的耐受性不同,口服抗凝剂的出血发生率可达7.1—20.5%。PT为首选指标,使PTR维持在正常对照值的1.5—2.5倍(或INR值在 2.0— 3.5),若>2.0时,出血发生率为22%;若<2.0 时,出血率为4%。 (二)溶栓治疗的监测 溶栓治疗的主要并发症是出血。据统计,轻度出血的发生率为5—30%,重度出血为1—2%,致命性脑出血的发生率为0.2—1.1%,常用以下试验作为监测的指标。 1)Fib、TT、和FDP监测:持续应用溶栓药物,如链激酶(SK),尿激酶(UK)和组织性纤溶酶原激活剂(t-PA)等,可置机体处于高纤溶状态,当Fib低于1.5g/L,TT超过正常对照3倍,FDP超过400ug/L时,其临床出现并发症增加3倍。因此,目前多数作者认为,维持Fib在1.2—1.5g/L,TT在正常对照值的1.5—2.5倍,FDP在300—400ug/L时最为合适。 2)凝血酶—抗凝血酶复合物(TAT)监测:Gulba(1991)报道,在溶栓开始治疗的120分钟内,血浆TAT小于6ug/L。在鉴别血管持续开通和未通溶栓治疗的敏感性和特异性分别为62.5%和93.8%,故TAT也可以作为观察溶栓治疗疗效的指标。 用以溶栓治疗的实验室监测指标 试验参考值允许范围用途 优球蛋白溶解时间>120分钟30~60分钟纤溶酶活性筛选 凝血酶时间1 6~18秒大于参考值5倍100秒反映Fbg减少、FDP增多指标纤维蛋白原定量2~4克/升0.5~1克/升 血浆纤维蛋白<10毫克/升>2000克/升纤维蛋白和纤维蛋白原降解降解产物(FDP) (溶栓后2小时)产物,是纤溶亢进指标

凝血及抗凝血机制

一、机体凝血与抗凝血的平衡 止血的过程可以分为三个阶段:血管痉挛到血小板血栓形成,成为血小板凝块,最后促使纤维蛋白凝块形成。机体凝血系统包括凝血和抗凝两个方面,另外还有纤溶系统,三者间的动态平衡是正常机体维持体内血液流动状态和防止血液丢失的关键。机体的正常止凝血,主要依赖于完整的血管壁结构和功能,有效的血小板质量和数量,正常的血浆凝血因子活性。 生理止血过程 小血管于受伤后立即收缩,若破损不大即可使血管封闭;主要是由损伤刺激引起的局部缩血管反应,但持续时间很短。 血管内膜损伤,内膜下组织暴露,可以激活血小板和血浆中的凝血系统;由于血管收缩使血流暂停或减缓,有利于激活的血小板粘附于内膜下组织并聚集成团,成为一个松软的止血栓以填塞伤口。起到初级止血作用,一期止血缺陷常用的筛检实验室BT和PLT。 局部又迅速出现血凝块,即血浆中可溶的纤维蛋白原转变成不溶的纤维蛋白分子多聚体,并形成了由血纤维与血小板一道构成的牢固的止血栓,有效地制止了出血。同时血小板的突起伸入纤维蛋白网内,血小板微丝(肌动蛋白)和肌球蛋白的收缩使血凝块收缩,血栓变得更坚实,能更有效地起止血作用,这是二级止血作用。二期止血缺陷常用的筛选实验室PT和APTT。 与此同时,血浆中也出现了生理的抗凝血活动与纤维蛋白溶解活性,以防止血凝块不断增大和凝血过程漫延到这一局部以外。 二、凝血系统 凝血过程的三要素: 凝血因子+血小板+Ca2+. 凝血因子——血浆与组织中直接参与凝血的物质。 凝血因子的特性:迄今为止,参与凝血的因子共有12个。其中用罗马数字编号的有12个(从Ⅰ-XIII,其中因子Ⅵ并不存在)。血浆中最不稳定的凝血因子是因子是V(五),血浆中含量最高的凝血因子是因子Ⅰ(老大),在肝脏中合成且依赖维生素K的凝血因子是2,7,9,10,血友病甲(A)缺乏的是8因子,血友病乙(B)缺乏的是9因子。内源性途径和外源性途径共同激活的因子是10因子。 .通常分为: 1.内源性凝血途径; 2.外源性凝血途径; 3.共同凝血途径 如果只是损伤血管内膜或抽出血液置于玻璃管内,完全依靠血浆内的凝血因子逐步使因子Ⅹ激活从而发生凝血的,称为内源性激活途径。 如果是依靠血管外组织释放的因子Ⅲ来参与因子Ⅹ的激活的,称为外源性激活途径。 学习生理学的时候,生理性凝血过程的外源性凝血和内源性凝血怎么也记不住,记了忘忘了记,其实很简单: 内源途径:有8、9、11、12因子参与,可记为:婴儿(12)拿着筷子(11)去酒吧(9、8)。酒吧在室内,所以是内源。 外源途径有3、7因子参与,可记为山鸡。山鸡一般在外面才有。 共同途径有10、5、2因子参与,可记为:十五的月亮(10、5)下有条鳄鱼(2)。 因子Ⅹ的激活可以通过两种途径。 共同凝血途径的三个阶段 1.因子FX激活成Fxa:凝血酶原激活物的形成。 2.凝血酶原(FII)激活成凝血酶(FIIa):凝血酶的形成。 3.纤维蛋白原(Fbg,FI) 转变成纤维蛋白(Fbn):纤维蛋白的形成。 三、抗凝系统

溶栓抗凝

五、抗凝剂和溶栓药物 血液凝固是体内的一个复杂的蛋白质水解活化的连锁反应,最终使溶解的纤维蛋白变成稳定难溶的纤维蛋白(血纤维),同时出现血小板粘附、聚集,从而形成血栓。体内又同时存着抗凝物质和纤维蛋白溶解系统。在生理状态下,血凝、抗凝和纤维蛋白溶解相互平衡,既有效地防止了出血,又保持了血管内血流的畅通性。 血栓形成与栓塞是血管内介入诊疗技术的重要并发症,因此必须应用抗凝剂和抗血小板凝集药物预防血栓形成。对于已形成的血栓,可用溶栓药进行溶栓治疗。 (一)抗凝剂 1.肝素 肝素是临床介入治疗中最常使用的一种抗凝剂,它属于粘多糖,含有长短不一直链的阴离子,主要是由硫酸葡萄糖胺、硫酸艾杜糖醛酸及葡萄糖醛酸交替连接而成的多聚体。平均分子量约为20000左右,带大量负电荷。 肝素在体内或体外均有抗凝作用,对凝血过程的每一步骤几乎都有抑制作用。其抗凝原理在于肝素能激活血浆中正常成分抗凝血酶Ⅲ,促进和加速抗凝血酶Ⅲ中和、灭活凝血酶 Ⅱ a 、X a、 Ⅻ、激汰释放酶、Ⅺ a 和Ⅸ a 等各种蛋白水解酶性凝血因子,从而阻止血液凝固。肝素在肝内被破坏,其生物半衰期有剂量依赖性。常用剂量下,静脉注射的生物半衰 期为1-2小时。应用肝素时,特别是大剂量使用中,应经常测定凝血时间或部分凝血激活酶时间(PTT),作为调节剂量的指标,使PTT维持在正常值的1.5倍之内为宜。如发生严重出血,应立即停药,并缓慢地经静脉注射肝素的特殊解毒剂—鱼精蛋白。后者含有较多的精氨酸残基.具有强碱性,可同酸性肝素形成稳定的复合物,使肝素失去活性。鱼精蛋白的剂量与最后一次肝素使用量相同,1mg肝素用1mg鱼精蛋白。 诊断性血管造影时,需不需要全身肝素化,肝素化的剂量大小以及导管等器械是否用肝素盐水冲洗,肝素含量是多少等等问题,文献并无统一意见。一般用团注行全身肝素化的比例率很少,冲洗液中肝素含量为0-12000U/L。在非离子型造影剂中混合肝素者只占11%,平均剂量为5U/m1。对于凝血机制正常者,在诊断性血管造影中有必要采取以下措施:若导管、导丝在血管内停留时间超过15分钟以上,应全身低剂量肝素化,即通过导管团注3000-4000单位肝素;导管内腔应保持肝素盐水,以防止凝血,一般剂量为1-5U/m1生理盐水;用非离子型造影剂时,更应注意抗凝,或在造影剂中混合肝素,因为非离子型造影剂无抗凝作用;凡进入血管内的导管、导丝、扩张器等均应先用肝素盐水冲洗。 球囊血管成形术前,经导管团注射0.5-1.0ml/kg或5000-6000单位肝素。如遇血管痉挛,可加大肝素用量,因肝素也有一定的抗痉挛作用。球囊成形术后若出现内膜严重撕裂、远端发生栓塞或成形术部位局部血流差,除经导管作局部注射肝素外,可行静脉灌注肝素1000-10000U/h。 肝素除在引起出血、血肿、穿刺部位压迫时延长外,约1%-8%(有的报道为5-15%)的病人在使用肝素治疗后出现血小板减少。后者多见于使用肝素时间较长者,但文献也有报道仅用一次肝素涂层肺动脉导管的病例。发生的原因可能同肝素相关的抗血小板抗体有关。有些病例同时出现了血栓形成,由血小板-纤维蛋白聚集构成。肝素治疗到栓子出现的期间约为5-15天,因此有必要注视这种肝素诱发的血小板减少。 2.阿斯匹林 介入性血管造影中使用阿斯匹林是利用其抗血小板凝聚的性能。血小板具有粘附、聚集和释放生物活性物质等重要生理功能,是血栓形成过程中的决定性因素。正常情况下,血管壁存在前列腺环素,防止了血小板的粘附、聚集。当血管内皮受损,或血小板接触到外源性物质时,血小板被激活,释放出花生四烯酸,在环氧化酶的作用下,生成具有使血小板粘

血小板功能,血液凝固及其调节

血小板功能、血液凝固及其调节 重点: 一、三个止血阶段,各阶段分别由什么组成 1期止血:当小血管损伤时,血管收缩使伤口缩小;血小板在受损血管局部黏附和聚集,形成血小板血栓(白色血栓)堵塞伤口; 2期止血:血液与损伤管壁接触,在组织因子和凝血因子Ⅶ复合物(TF\FⅦ)作用下启动凝血系统活化,形成凝血酶并导致纤维蛋白形成,后者包绕血小板和其他血细胞形成坚固的止血栓。凝血为主的纤维蛋白栓子。红色血栓\混合型血栓。 3期止血:纤维蛋白溶解,纤溶系统活性的体现。血栓的转归。 从而防止血液从破损处过度流失。血小板的止血功能体现在1 2期止血过程中对凝血系统激活所起的促进作用。 一、血小板的初期止血功能: 1)血小板的黏附反应:血管内表面覆盖有一层完整的、具有强大的抑制血小板活化和抗凝功能的单层内皮细胞。正常VEC的功能是血管内血流能以溶胶状态顺利流动,即使邻近损伤的内皮处出现血小板黏附、聚集与凝血反应时也使之局限化而不扩大的最重要的保证。 当血管内皮损伤时,VEC受刺激或完整性被破坏,局部正常的抗血小板活化与抗凝功能降低或丧失,一方面血小板与暴露的内皮下组织成分发生接触黏附与伸展黏附,另一方面由于局部表达组织因子TF而启动了由血小板参与的凝血过程。血小板的接触黏附是在膜上GPⅠb-Ⅸ与vWF及内皮下组分胶原、微纤维间识别并相互连接引起;接触黏附导致血小板活化、发生变性并暴露膜GPⅡb-Ⅲa的受体部位,后者可与vWF FN等黏附蛋白作用使血小板伸展黏附。另外,GPⅠa-Ⅱa(胶原的受体)、GPⅠc-Ⅱa(FN的受体)、TSP及其受体也可能参与血小板的黏附过程。 vWF分子上存在与凝血因子Ⅷ、胶原、肝素血小板GPⅠb、GPⅡb-Ⅲa结合,参与血小板聚集。遗传性vWF的合成障碍与vWF亚基的聚合障碍,血浆中vWF含量降低或多聚化程度降低,可影响血小板的粘附、聚集和凝血因子Ⅷ的活性,患者易发生出血,称为血管性假血友病。 血管壁外层存在ⅠⅢ型两种纤维,都能引起血小板的粘附和聚集反应。 血流切变应力高:vWF与胶原的结合能使vWF构型改变,暴露出于GPⅠb-Ⅸ结合位点,并完成血小板的黏附反应; 低切变应力:血小板依靠GPⅠa-Ⅱa在无需vWF参与的情况下胶原结合,引起血小板黏附。 微纤维是非溶性的、非交联的条纹状纤维结构的结构性蛋白质。在富含弹性蛋白的血管壁含有微纤维。微纤维引起的血小板黏附额聚集都依赖于vWF的存在。GPⅠb在血小板黏附过程中起着vWF受体的作用。另外,活化血小板的GPⅡb-Ⅲa也能识别vWF的RGD序列而与vWF结合。 2)血小板的聚集反应:在一定刺激物作用下引起血小板激活,由Ca2+参与,经血小板膜表面受体(GPⅡb-Ⅲa、GPⅣ)与相应黏附分子(Fg TSP vWF FN)识别、结合架桥所发生的复杂反应过程。第一相聚集依赖于GPⅡb-Ⅲa与Fg的相互作用,第二相聚集的机制复杂,除GPⅡb-Ⅲa外,还有血小板其他成分的参与,如血小板活化时释放的TSP 在Ca2+参与下与GPⅣ结合,可加固血小板间的聚集。 3)血小板的释放反应:血小板发生释放反应时,血小板致密颗粒和α颗粒趋中心化,再与细胞膜(通常与深入血小板内部的OCS膜融合,然后释放出颗粒内容物)。致密颗粒主要释放ADP A TP 5-HT和焦磷酸等,α颗粒含有多种蛋白成分,有Fg FⅤvWF抗原FN

溶栓和抗凝诊疗常规

溶栓和抗凝诊疗常规 活体的心血管系统内血液成分发生析出、凝集和凝固而形成固体质块的过程,称血栓形成,所形成的固体物质称为血栓。器质性心脏病由于内皮或内膜损伤,心及循环淤滞和高凝状态常可引起心内血栓形成。 病因和发病机制 1、心血管内皮细胞的损伤 2、血流缓慢和涡流形成 3、血液凝固性增强 诊断 (一)症状 1、栓塞的症状 (1)肺动脉的栓塞:95%的血栓栓子来自下肢静脉,少数是盆腔静脉,偶尔来自右心。大量小血栓栓子的栓塞因为引起肺循环血量锐减,可引起右心室 压力升高和右心衰竭,如颈静脉怒张、肝大、下肢浮肿。中等大小的血栓 栓子阻塞肺叶及段肺动脉,可引起肺梗死,突然剧烈的咳嗽、憋气胸闷。 大栓子阻塞肺动脉主干,使肝循环血量减少50%以上,均可引起患者突然 死亡。 (2)体循环动脉系统栓塞:栓子大多来自左心,栓塞多见于肾、脑、脾和下肢。 表现不同脏器局部组织发生急性缺血性梗死的症状。多伴有皮肤的淤点淤 斑。 2、心力衰竭的症状:心慌、头晕、乏力,运动后或运动时劳累,咳嗽、咳痰,胸闷, 浮肿,不能平卧等表现。 3、也可无症状。 (二)体征 1、心大及心力衰竭的表现:面色苍黄,呼吸和心律加快,脉搏细弱,血压正常或偏低, 心前区隆起,心尖搏动向左下移动,心界向左下扩大,第一心音减弱,奔马律,心 尖部可出现轻中度吹风样收缩期杂音,肝大,下肢浮肿,颈静脉怒张。 2、根据栓塞不同脏器而出现不同体征。 (二)实验室检查 1、超声心动:左室血栓多发生在心尖部,血栓基底部较宽,附着于左室壁,形态不规 则,多呈扁平形,与室壁附着面较广,回声不均匀。 2、CT:CT值在平扫和增强扫描时无显著变化。 (三)鉴别诊断 肿瘤:心腔内肿瘤以黏液瘤最常见,绝大多数发生于心房,发生于心室者少见(左或右心室各占3%),可附着于心室游离壁和室间隔,大多右蒂,宽基底,黏液瘤的血供大多较丰富,增强CT扫描时多有强化。 【治疗】 1.溶栓: 1)尿激酶:500u/kg.次,静脉连用5-7天,隔日检测凝血象、血小板及超声心动。 监测标准范围:

大量输血患者血小板和凝血功能变化研究

大量输血患者血小板和凝血功能变化研究 摘要目的研究总结大量输血患者输注前后血小板(PLT)以及凝血功能变化。方法170例手术中大量输血患者,采取回顾性分析法进行研究,对比大量输血前后PLT和凝血功能变化。结果输血后PLT计数比输血前显著降低,差异有统计学意义(P<0.05);输血后凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)及凝血酶时间(TT)比输血前显著延长,差异有统计学意义(P <0.05);输血后纤维蛋白原(FIB)含量比输血前显著降低,差异有统计学意义(P<0.05)。结论手术中大量输血患者,输血后PLT计数和凝血功能显著下降,需在输血同时进行监测,防止发生再次出血事件。 关键词输血;血小板;凝血功能;临床意义 意外创伤和术中大量失血容易导致患者发生失血性休克,影响救治效果和患者预后。临床中早期大量输血治疗是有效、快速补充血容量的方法[1]。进行大量输血的同时,需监测PLT计数和凝血功能变化,防止凝血障碍加重,发生弥散性血管内凝血。本文抽取手术室输血患者170例为研究对象,对比研究大量输血患者体内PLT计数和凝血功能变化规律,现报告如下。 1 资料与方法 1. 1 一般资料抽取本院手术室2010年5月~2014年5月收治手术进行中大量输血患者170例,进行回顾性分析研究。其中男70例,女100例,年龄18~68岁,平均年龄(45.8±7.5)岁,输血量>10 U/24 h,排除原有血液系统疾病、弥散性血管内凝血、原发性凝血功能障碍和原有PLT异常等疾病患者,排除重要脏器功能不全患者。输血原因:消化道大出血55例,产科大出血89例,外伤大出血26例。 1. 2 方法 1. 2. 1 输血方法所有研究对象术中进行心电监测、血气检查、中心静脉压监测,建立有效静脉通路输注晶体溶液维持循环血量,同时输血科快速配血提供合格血液制品。本次手术中输注血液制品均由市血站提供。平均输注红细胞悬液(2600±600)ml,平均输注血浆(400±200)ml,平均输注PLT 1~2 U/10 kg,同时输注冷沉淀5~10 U。 1. 2. 2 检测方法分别采集患者术前8 h、术后8 h静脉血4 ml,高速离心分离血清待测。实验室使用Sysmex XE-2100血球仪检测PLT;SYSMEX CA-7000自动血凝仪检测PT、APTT、TT、FIB。 1. 3 观察指标[2] PT:11~14 s,超过参考范围3 s及以上为异常;APTT:24~36 s,超过参考范围10 s及以上为异常;TT:12~16 s,超过参考范围3 s 及以上为异常;FIB:2~4 g/L。观察输血前后PLT计数。

抗凝药原理

肝素间接 在体内和体外均有强大的抗凝作用。静脉注射后,抗凝作用立即发生。增强抗凝血酶3的活性 激活肝素辅助因子2,抑制凝血酶的活性 促进纤溶系统激活 【不良反应】肝素应用过量易引起自发性出血。一旦发生,停用肝素,注射带有阳电荷的鱼精蛋白(protamine),每1mg鱼精蛋白可中和100U肝素。部分病人应用肝素2~14天期间可出现血小板缺乏,与肝素引起血小板聚集作用有关。 肝素不易通过胎盘屏障,但妊娠妇女应用可引起早产及胎儿死亡。 连续应用肝素3~6月,可引起骨质疏松,产生自发性骨折。肝素也可引起皮疹、药热等过敏反应。肝、肾功能不全,有出血素质、消化性溃疡、严重高血压患者、孕妇都禁用。 重组水蛭素直接 口服不被吸收,静脉注射进入细胞间隙,不易通过血脑屏障。 对凝血酶高度亲和力,是目前所知最强的凝血酶特异性抑制剂,可以抑制凝血酶所有的蛋白水解作用。不仅阻断纤维蛋白原转化为纤维蛋白凝块,而且对激活凝血酶的因子V,VIII,XII,以及凝血酶诱导的血小板聚集均有抑制作用,强大而持久的抗血栓作用。 它与凝血酶按1 : 1的比例非共价结合形成一种稳定的复合物, 抑制了凝血酶的活性, 从而阻止了纤维蛋白原凝固及凝血酶对血小板的

作用, 达到抗凝的目的[ 7] 。水蛭素在常温干燥状态下比较稳定, 其作用不依赖于AT - Ⅲ等血浆辅助因子, 其抑制血栓形成的浓度远小于其引起出血的浓度, 无明显毒副作用。 间接与直接的区别 间接凝血酶抑制剂通过与抗凝血酶结合而使凝血酶灭活或抑制凝血酶的生成,其依赖抗凝血酶来发挥作用。直接凝血酶抑制剂能够直接抑制凝血酶而不需要抗凝血酶辅助,其作用不依赖抗凝血酶 间接凝血酶抑制剂可导致凝血酶不可逆性灭活,半衰期长,其作用受多种因素影响,且可产生药物间相互作用。直接凝血酶抑制剂与凝血酶可逆性结合,且结合速度很快,半衰期短,作用不受患者年龄、性别和肾功能影响,无药物间相互作用。而且通过抗凝试验可以很容易地监测直接凝血酶抑制剂的疗效。 枸橼酸钠 为体外抗凝剂。本品的枸橼酸钠根离子与血中钙离子生成难解离的可溶性络合物枸橼酸钙,此络合物易溶于水但不易解离,凝血过程受到抑制,从而阻止血液凝固。 钙离子参与参与血液凝固。血小板是凝血过程中的重要血细胞。黏附、聚集的血小板形成血栓有利于止血。大体上可分为三个阶段:凝血酶原激活物的形成、凝血酶原的激活和纤维蛋白的形成。但在必须在一定浓度的Ca2+和纤维原蛋白存在时才能实现。作为凝血因子IV的钙离子,参与了凝血过程的三个阶段。第一阶段,为凝血酶原激活物的形成,实现途径包括内源性和外源性两

急性脑梗塞动静脉溶栓治疗指南及操作流程优选稿

急性脑梗塞动静脉溶栓治疗指南及操作流程 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

急性脑梗塞动静脉溶栓治疗指南及操作流程 一、动、静脉溶栓总适应症 1、急性脑梗死; 2、发病4.5h内(选择全身静脉内溶栓),发病在4.5h-6h以内者(如怀疑为 进展性卒中可延至12h,基底动脉血栓可延至48h)选择动脉内局部介入溶栓; 3、年龄18-80岁; 4、脑功能损害的体征持续在一个小时以上,且比较严重(美国国立卫生研究 院卒中量表NIHSS在7~22分);如有明显瘫痪等神经定位体征者肌力低于IV 级。 5、无明显意识障碍,神志不应差于嗜睡。但椎基底动脉血栓形成有意识障碍者,也可采用溶栓治疗。 6、脑CT无脑出血,未见明显的与神经功能缺损相对应的低密度病灶。或血管造影证实颅内血栓及部位。 7、家属同意。且患者或家属签署知情同意书。 二、动、静脉溶栓总禁忌症: 1、年龄>80岁; 2、血压>200/120mmHg;经治疗后,血压能降低到160/90mmHg左右者除 外。 2、活动性内出血、颅内肿瘤、脑动脉瘤、脑血管畸形或近期发生脑出血者; 体检发现有活动性出血或外伤(如骨折)的证据,近两周进行过大的外科手术。

3、神经系统症状核体征轻微(如肌力≤Ⅳ级)或病后症状体征明显改善者(如TIA); 4、口服抗凝药或出血素质者(INR>1.5,血小板计数<100,000/mm3); 5、严重心、肝、肾等实质脏器疾病。 三、动、静脉溶栓总体流程 有局灶定位体征患者生化检查 (血糖、出凝血全套、血常规、急诊九项、肌钙蛋白) 头部CT 低密度影或正常高密度影 (缺血性卒中)(出血性卒中) 4.5h以内4.5h以内6h以内 静脉溶栓常规治疗动脉溶栓 (无禁忌症)(有禁忌症)(无禁忌症) 动脉介入溶栓流程 术前处理 签署同意书、商讨溶栓药(尿激酶、爱通立)、通知介入室相关人员到位 术前准备术前备药术前用药 (备腹股沟区皮肤(尼莫通NS250ml+胞二磷胆碱0.5 套尿套或停留尿管介入室已备有尿激酶NS20ml+地塞米松5mg?碘试、左下肢留置如rtPA则需取药) 针、静脉推注泵) 立即通知介入室、尽快送介入室

凝血与抗凝血题题

19.使AT- m 消耗增多的情况是() 一、单择 题 1. 在启动凝血过程中起主要作用的是 () A. 血小板 B.F 皿 C.F 辺 D.F 皿 E.凝血酶 2. 正常时表达TF 的细胞是() A. 血管外层的平滑肌细胞 B.血管内皮细胞 C.血 液单核细胞 D.嗜中性粒细胞 E.巨噬细胞 3. 局部组织损伤后TF 启动的凝血过程不能扩大的原因是由于血液中存在 () 4. TF-皿a 促进凝血酶原激活物的形成是因为激活了 5. 血小板的激活剂不包括 () 6. 血小板释放反应中,致密颗粒可释放 () E.凝血酶敏感蛋白 7. 在抗凝系统中不属于丝氨酸蛋白酶抑制物的是 8. 使AT- m 灭活凝血酶作用明显增强并在血管内皮细胞表达的是 9. 肝素刺激血管内皮细胞释放的抗凝物质是 10. 激活的蛋白C (APC )可水解() 11. APC 阻碍凝血酶原激活物的形成是由于其灭活了 12. APC 的作用不包括() D.限制F Xa 与血小板的结合 13. 可使PK 分解为激肽释放酶的是 14. 可通过外源性激活途径使纤溶酶原转变为纤溶酶的是 15. 激活TAFI 所必需的高浓度凝血酶的产生主要依赖于 16. 不受Vi t K 缺乏影响的凝血因子是 () 第十 ——早 凝血与抗凝血平衡紊乱 A.F H B.F X C.F W D.F K E.F m 17.由于基因变异而产生 APC 抵抗的凝血因子是() A.F H B.F m C.F W D.F V E.F W 18.全身性 shwartzman 反应促进DIC 发生的原因是() A.抗凝物质合成障碍 B.血液高凝状态 C.单核-吞噬细胞系统功能受损 D.微循环障碍 E.纤溶系统受抑制 A.PC B.AT-皿 C.肝素 D.TFPI E.PS A.F W B.F 匡 C.F X D.F 刃 E.F 辺 A.ADP B.凝血酶 C.TXA2 D.PGI2 E.肾上腺素 A.5-HT B.纤维蛋白原 C.TXA2 D.纤维连结蛋白 A.AT-皿 B. a2 -AP C.PC D.C1抑制物 E.HC n A.PGI2 B.NO C.ADP 酶 D.APC E.HS A.TXA2 B.NO C.TM D.TFPI E.PC A.F H B.F m C.F V D.F 叽 E.F X A.F Ha B.F Va C.F 叽a D.F Ea E.F 幻a A.水解F Va B.水解F Wa C.水解F Ha E.灭活 PAI-1 A.F Wa B.F Ea C.F Xa D.F ^a E.F 刘 a A.激肽释放酶 B.F 刃a C.uPA D.凝血酶 E.F >a A. F 刃a B. F Xa C. F Xa D. F Wa E. F 叽a

血小板功能

实用标准文案 血小板功能、血液凝固及其调节 重点: 一、三个止血阶段,各阶段分别由什么组成 1期止血:当小血管损伤时,血管收缩使伤口缩小;血小板在受损血管局部黏附和聚集,形成血小板血栓(白色血栓)堵塞伤口; 2期止血:血液与损伤管壁接触,在组织因子和凝血因子Ⅶ复合物(TF\FⅦ)作用下启动凝血系统活化,形成凝血酶并导致纤维蛋白形成,后者包绕血小板和其他血细胞形成坚固的止血栓。凝血为主的纤维蛋白栓子。红色血栓\混合型血栓。 3期止血:纤维蛋白溶解,纤溶系统活性的体现。血栓的转归。 从而防止血液从破损处过度流失。血小板的止血功能体现在1 2期止血过程中对凝血系统激活所起的促进作用。 一、血小板的初期止血功能: 1)血小板的黏附反应:血管内表面覆盖有一层完整的、具有强大的抑制血小板活化和抗凝功能的单层内皮细胞。正常VEC的功能是血管内血流能以溶胶状态顺利流动,即使邻近损伤的内皮处出现血小板黏附、聚集与凝血反应时也使之局限化而不扩大的最重要的保证。 当血管内皮损伤时,VEC受刺激或完整性被破坏,局部正常的抗血小板活化与抗凝功能降低或丧失,一方面血小板与暴露的内皮下组织成分发生接触黏附与伸展黏附,另一方面由于局部表达组织因子TF而启动了由血小板参与的凝血过程。血小板的接触黏附是在膜上GPⅠb-Ⅸ与vWF 及内皮下组分胶原、微纤维间识别并相互连接引起;接触黏附导致血小板活化、发生变性并暴露膜GPⅡb-Ⅲa的受体部位,后者可与vWF FN等黏附蛋白作用使血精彩文档.

实用标准文案及其受体也、TSP的受体Ⅰc-Ⅱa(FN)小板伸展黏附。另外,GPⅠa-Ⅱa(胶原的受体)、GP 可能参与血小板的黏附过程。结合,参与血Ⅲab、GPⅡb-vWF分子上存在与凝血因子Ⅷ、胶原、肝素血小板GPⅠ含量降低或多聚亚基的聚合障碍,血浆中vWF小板聚集。遗传性vWF 的合成障碍与vWF称为血管聚集和凝血因子Ⅷ的活性,患者易发生出血,化程度降低,可影响血小板的粘附、性假血友病。 血管壁外层存在ⅠⅢ型两种纤维,都能引起血小板的粘附和聚集反应。 血流切变应力高:vWF与胶原的结合能使vWF构型改变,暴露出于GPⅠb-Ⅸ结合位点,并完成血小板的黏附反应; 低切变应力:血小板依靠GPⅠa-Ⅱa在无需vWF参与的情况下胶原结合,引起血小板黏附。 微纤维是非溶性的、非交联的条纹状纤维结构的结构性蛋白质。在富含弹性蛋白的血管壁含有微纤维。微纤维引起的血小板黏附额聚集都依赖于vWF的存在。GPⅠb在血小板黏附过程中起着vWF受体的作用。另外,活化血小板的GPⅡb-Ⅲa也能识别vWF的RGD序列而与vWF 结合。 2)血小板的聚集反应:在一定刺激物作用下引起血小板激活,由Ca2+参与,经血小板膜表面受体(GPⅡb-Ⅲa、GPⅣ)与相应黏附分子(Fg TSP vWF FN)识别、结合架桥所发生的复杂反应过程。第一相聚集依赖于GPⅡb-Ⅲa与Fg的相互作用,第二相聚集的机制复杂,除GPⅡb-Ⅲa外,还有血小板其他成分的参与,如血小板活化时释放的TSP在Ca2+参与下与GPⅣ结合,可加固血小板间的聚集。 3)血小板的释放反应:血小板发生释放反应时,血小板致密颗粒和α颗粒趋中心化,再与细胞膜(通常与深入血小板内部的OCS膜融合,然后释放出颗粒内容物)。致密颗粒主要释放ADP ATP 5-HT和焦磷酸等,α颗粒含有多种蛋白成分,有Fg FⅤvWF抗原FN 精彩文档. 实用标准文案

抗凝与溶栓治疗的实验室监测

第二十四章抗凝与溶栓治疗的实验室监测 本章考点: 1.抗凝治疗监测 2.抗血小板治疗监测 3.溶栓治疗监测 一、抗凝治疗的监测 1.肝素抗凝治疗 (1)抗凝机制:肝素是一种酸性粘多糖,由体内肥大细胞合成并贮存,此种细胞分布在血管壁,故所有组织和器官几乎均含有微量的肝素。正常人血液中肝素含量很低,仅为9mg/L。肝素的抗凝作用通过以下作用来实现。l)抗凝血酶作用;2)抗因子Ⅹa、Ⅸa、Ⅺa、Ⅻa及KK的作用;3)抑制血小板;4)促进纤溶;5)改变血液粘滞性。肝素抗凝治疗中最常见、最主要的并发症为出血,发生率报道不一,范围为0%~33%。平均为7%~l0%。其次是血小板减少;偶可见其他并发症如过敏反应等。 (2)监测指标: 1)APTT:它是监测普通肝素的首选指标。据报道,应用小剂量肝素(5 000~10000U/24h),可以不作监测。应用l0000u/24h者,APTT可延长至正常值(31~43S)的1.5~1.7倍,也不至于引起出血并发症。但是在应用中等剂量(10 000~20 000U/24h)和大剂量(20 000~30000U/24h)时,必须作监测试验,使APTT较正常对照值延长l.5-2.5倍。这既可取得最佳抗凝疗效,又无严重的出血风险。 2)血浆肝素浓度监测:它是肝素监测的又一较为理想的指标。据报道,比较各种方法检测血浆肝素的最低浓度,其敏感性和特异性依次为微电泳法(0.0025U/ml)超过加钙凝血酶法(TCCT,0.005U /ml)超过发色底物法(CS,0.01U/ml)超过凝血酶法(TT,0.01U/ml)。在APTT为正常对照值的 1.5~ 2.5倍时,血浆肝浓度为0.2~0.5U/ml。因此,这种浓度的肝素是治疗的最佳选择。 2.低分子量肝素抗凝治疗 (1)抗凝机制:低分子量肝素与普通肝素相比,具有以下特点:l)由于糖单位的减少,对Xa的抑制活性相对增强,而对Ⅱa的抑制活性则相对减弱;2)LMWH基本不影响血小板;3)LMWH的半寿期长。 (2)监测指标:目前多用抗因子Ⅹa活性作为监测LMWH的指标。一般认为,LMWH的抗因子Ⅹa活性维持在0.5~4.0个抗因子Ⅹa单位/ml为佳。最近。有人用Hep test作为LMWH的监测指标,认为这是一种简便,敏感和实用的指标。以Heptest小于l20s为最佳选择。 3.口服抗凝剂 (1)抗凝机制:口服抗凝药主要是香豆素类衍生物。维生素K是肝脏合成因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ中必不可少的辅因子。而此类药物的化学结构与维生素K相似,可与维生素K竞争,从而妨碍维生素K的利用,使合成的因子缺乏活性,这样起到抗凝作用。此类药物一般而言,于口服24~72小时后才见效,抗凝作用于停药后4~5天才消失。 (2)监测指标:由于应用的剂量过大或个体的耐受性不同、口服抗凝剂(华法令、新抗凝)的出血发生率可达7.1%~20.5%。可选用下列试验作为监测的指标。 1)PT:它是监测口服抗凝剂的首选指标。据报道,在应用口服抗凝剂过程中,使PT维持在正常对照值(12.0±1.0S)的1.5~2.0倍,使凝血酶原时间比率(PTR)维持在1.5~2.0为佳。若PTR大于2.0时,其出血发生率为22%;在PTR小于2.0时,其出血发生率仅为4%。 2)F1+2监测:在口服抗凝剂的起始阶段,首先是半寿期短的因子Ⅶ活性迅速减低,随后才是因子Ⅹ和Ⅱ的活性减低。因此,当PT开始延长时,仅反映因子Ⅶ活性减低,而不能全面地反映其他因子的活性。这也意味着尽管PT检测值在有效治疗范围内。患者不一定达到足够的抗凝目的。此外,应用小剂量口服抗凝剂治疗时,PT也不够敏感。为了克服上述缺点,有人检测Fl+2,使其稳定在0.10~1.5nmol /L之间对监测口服抗凝剂较为理想(参考值为0.40±0.23nmol/L)。 二、抗血小板治疗的监测 的合 1.阿司匹林治疗的检测:阿司匹林的抗血小板机制为抑制血小板中环氧化酶,从而抑制了TXA 2

抗菌药物对凝血功能的影响

抗菌药物对凝血功能的影响 抗菌药物是临床常用药物,相关报道表明,在药物引起血小板减少的患者中,抗感染药在其中所占的品种和几率都很大,其所引起血小板减少,凝血因子生成障碍、甚至严重性的出血性疾病越来越被临床关注,当人体内血小板计数(PLT)<100×109·L-1时,可确诊为血小板减少症。临床上,我们也常常忽视使用抗菌药物对患者的凝血功能情况和肠道菌群失调的影响。 出血性不良反应的临床表现: 皮肤黏膜出血(皮下瘀斑、紫癜),胃肠道和泌尿道出血,甚至脑出血导致死亡。 抗菌药物的抗凝血机制: ●骨髓抑制作用:(骨髓巨核细胞数减少,血小板数量减少。)代表:两性霉素B、 氯霉素。严重程度多与用药剂量相关,在血小板减少的同时常伴有其他血细胞减少,应常规检测PLT,及时停药多可恢复。 ●免疫性PLT减少: ①药物自身免疫性:磺胺类,与血浆蛋白载体结合形成抗原,激发机体产生抗体,抗原与抗体结合形成免疫复合物并特异性地吸附在血小板上,以药物-血小板-抗药物抗体三重复合物激活补体,导致血小板破坏。 ②药物的半抗原性:β-内酰胺类、大环内酯类,作为半抗原首先与血小板表面的蛋白牢固结合使之具有免疫原性,刺激机体产生抗体,抗体与抗原结合后被单核巨噬细胞系统吞噬破坏。

●影响VitK合成: 广谱抗菌药物可抑制肠道内产生维生素K2的菌群,而致维生素K缺乏,由此致维生素K依赖性凝血过程阻断而出血。VitK1-来源于食物(40%-50%)、VitK2-肠道合成(50%-60%) ●影响谷氨酸Y-羧基化反应: (拉氧头孢、头孢哌酮、头孢米诺、氟氧头孢、头孢孟多,头孢美唑、头孢甲肟、头孢尼西等,主要的原因可能是其分子结构中带有N-甲基硫四氮唑侧链基团,这种结构与谷氨酸相似,可直接干扰维生素K参与谷氨酸Y-羧化反应,导致依赖维生素K的凝血因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ等的水平降低,从而导致出血。) 根据抗凝血机制可以将抗菌药物分为以下几类: 一、减少血小板 二、抗血小板聚集 三、抑制肠道菌群,减少维生素K吸收 四、干扰维生素K循环、阻抑凝血因子生成 五、凝血酶原时间延长等其他机制 一、减少血小板:大部分抗菌药物可减少血小板致凝血功能障碍。 此处罗列无血小板减少不良反应的药物:头孢拉定、头孢羟氨苄、头孢丙烯(国外报道凝血酶时间延长)、头孢他美酯(血小板增多)、链霉素、卡那霉素、阿米卡星、庆大霉素、妥布霉素、大观霉素、依替米星、红霉素、乙酰螺旋霉素、罗红霉素、磷

血小板功能

血小板功能 心血管疾病作为全球第一杀手,占到患者死亡的30%左右。研究者现在发现动脉粥样硬化斑块是随着时间的推移出现的。但是,当斑块破裂时相关成分会出现在动脉细胞外基质中,从而开启血小板凝集功能或动脉血栓。与此同时,巨噬细胞来源泡沫细胞产生的组织因素也会启动血液系统的凝集作用。这些过程均可引起血块的增加,且能引起从中风到心肌梗死(M I)的临床疾病。 现在,血小板抑制剂已成为急性心血管事件预防和治疗原则的主要用药。其中,三种主要的血小板抑制剂是:阿司匹林,包括氯吡格雷在内的噻吩吡啶类派生物和GP IIb/IIIa受体拮抗剂。因为GP IIb/IIIa拮抗剂仅能以静脉形式获得,无法用于医院外患者的长期治疗。另一方面,患者经常服用阿司匹林和氯吡格雷来降低心脏疾病的长期风险。 近来,关于临床实验室是否应该测量阿司匹林和氯吡格雷对血小板功能作用的问题存在着越来越大的争论。本文讨论了测量这些抗血小板药物作用的药理学和可获得的实验室检测。 血小板和血块形成 血小板在正常止血过程中起到主要作用。他们没有细胞核,但含有纤维蛋白原、血小板派生生长因子、凝血因子(vWF)、P-选择素构成的α-颗粒及二磷酸腺苷(ADP)、血清素和钙组成的密集颗粒。 当发生血管损伤时,暴露的vEF和胶原蛋白结合到循环血小板上并激活他们。激活过程中,释放α和致集颗粒(脱粒过程)从而聚集更多血小板到达血管损伤位置并增强血小板活性。血小板也能合成和释放凝血烷(另一种活性调节物质)。 血小板活性过程中,细胞表面的GP IIb/IIIa受体变形,从而使纤维蛋白原(因子I)结合到血小板上。同时,作为血凝固的一部分,凝血酶将纤维蛋白原转化为纤维蛋白。因子X III在血凝固过程最后一步交叉连接纤维蛋白。这种复杂的相互作用结果是引起稳定血小板形成或构成基本的止血(图1)。

溶栓治疗

溶栓治疗 r-tPA在高选择性卒中患者发病后3h内静脉溶栓被推荐。而动脉溶栓和机械取栓还需要试验。方案(Protocol) ●吸氧 ●用对乙酰氨基分(扑热息痛)治疗发热 ●Nil by mouth(NPO),除药外 ●预防溶栓后出血,不放尿管、鼻胃管、动脉导管或中央静脉导管,除非必须需要或急性卒中 小组成员(Acute Stroke Team Staff)要求。不放任何股部动脉或静脉导管 ●维持脑灌注,不降血压。除非导致心梗或超过220/120mmHg。用labetolol IV(5-20mg Q10-20min),若必要,硝普钠 IV(0.5-10μg/Kg/min),监测血压每15分钟,或持续动脉血压监测. ●不用肝素, 除非急性卒中小组成员要求. ●安排做急诊头部CT/CTA,如果有条件,做MRI的DWI和PWI ●通知急性卒中小组成员 ●提醒神经介入医生和麻醉师,可能需要帮助 ●提醒神经介入技术员和护士, 可能需要帮助 ●提醒NICU,准备床位 ●气管插管病人,转运做CT时,需用辅助气囊进行呼吸治疗 ●在前臂建立16-18号静脉通道,以备CTA或全麻. ●考虑胸部X线,排除急性心衰或主动脉夹层 ●患者能否接受MRI吗?(如起博器…) ●若有肾衰\糖尿病\CHF,考虑旁路CTA ●Hold metformin for 48h after iodinated contrast ●尽快转运病人到影象室 ●与神经影象医生和急性卒中小组成员,在扫描室,阅读CT/CTA或MRI ●若病人适合IV r_TPA,再次阅读非强化 CT后开始团注 ●若CTA提示近端阻塞或临床与影象表现不相匹配,考虑动脉溶栓或机械取栓 ●如果符合IA 治疗,迅速将病人转到介入室. ●从患者家属获得介入与麻醉的书面知情同意. 静脉溶栓适应症 ●急性缺血性卒中的发病时间明确,到r-tPA静脉使用时小于3小时

Sonoclot凝血及血小板功能分析仪的原理及应用

Sonoclot 凝血及血小板功能分析仪的原理及应用 The Mechanism and Clinical Application of Sonoclot Coagulation & Platelet Function Analyzer 梁辉硕士研究生王保国教授 Hui Liang and Baoguo Wang 中国医学科学院首都医科大学附属北京天坛医院麻醉科, 北京市100050 Department of Anesthesiology, Beijing Tiantan Hospital, Capital University of Medical Sciences, Chinese Academy of Medical Sciences, Beijing 100050 摘要 Sonoclot 凝血及血小板功能分析仪是一种通过检测血凝块粘弹性,来测定体外凝血及血小板功能的仪器。在心血管外科、肝移植手术和其它出血量大的手术中,以及儿科、重症监护及止血研究等领域中的应用越来越多,已逐渐成为一种重要、准确、快捷的临床止血和凝血功能的检验工具。本文对该仪器的原理及应用作一简介。 ABSTRACT Sonoclot coagulation & platelet function analyzer can test the viscoelasticity of clot and reflect the functions of coagulation and platelet in vitro. Currently, it has been used in cardiovascular surgery, liver transplantation and other surgeries with massive hemorrhage. It can also be used in pediatric ward, intensive care unit and homeostasis research. It has gradually become an important, accurate and convenient tool for clinical homeostasis examination. This article introduces briefly the mechanism and applications of this instrument. Sonoclot 凝血及血小板功能分析仪(Sonoclot coagulation & platelet function analyzer,SCA,SIENCO,Inc,USA)由V on Kaulla等人于1975年发明,主要用于对凝血和血小板功能进行体外检测。目前,该仪器在心血管外科、肝移植手术和其他出血量大的手术中,以及儿科、重症监护及止血研究等领域中的应用越来越多,已逐渐成为一种重要、准确、快捷的临床止血检验工具。本文对该仪器的原理及应用作一简介。 一、正常止血过程 血管受损后,组织因子进入血液、血液与血管内皮下胶原相接触可以分别启动外源性及内源性凝血系统,并通过共同途径最终生成凝血酶,在凝血酶的作用下纤维蛋白原变为纤维蛋白单体,纤维蛋白单体再聚合为纤维蛋白多聚体,最终使血液成为凝胶状。这也就是通常所说的凝血级联反应。 在凝血过程中,血小板也发挥着非常重要的作用[1]。首先,血管壁破损后,血小板在VW因子的介导下,粘附于内皮下胶原,并被内皮下组织及局部形成的凝血酶激活,发生释放反应,释放ADP及TXA2, 从而进一步吸引血小板发生