玉屏风散合补中益气汤加减治疗

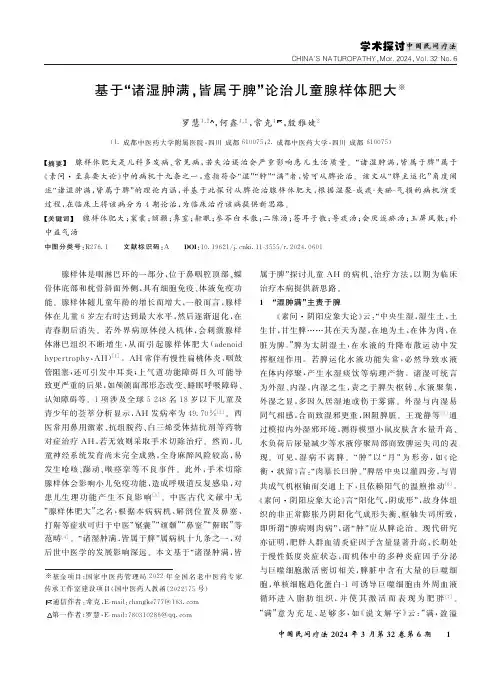

基于“诸湿肿满,皆属于脾”论治儿童腺样体肥大

学术探讨中国民间疗法C H I N A S N A T U R O P A T H Y ,M a r .2024,V o l .32N o .6җ基金项目:国家中医药管理局2022年全国名老中医药专家传承工作室建设项目(国中医药人教函 2022 75号):常克,E -m a i l :c h a n gk e 777@163.c o m 第一作者:罗慧,E -m a i l :780310286@q q.c o m 基于 诸湿肿满,皆属于脾 论治儿童腺样体肥大җ罗慧12何鑫1,2,常克1殷雅婕2(1.成都中医药大学附属医院,四川成都610075;2.成都中医药大学,四川成都610075)ʌ摘要ɔ 腺样体肥大是儿科多发病㊁常见病,若失治误治会严重影响患儿生活质量㊂ 诸湿肿满,皆属于脾 属于‘素问㊃至真要大论“中的病机十九条之一,意指符合 湿 肿 满 者,皆可从脾论治㊂该文从 脾主运化 角度阐述 诸湿肿满,皆属于脾 的理论内涵,并基于此探讨从脾论治腺样体肥大,根据湿聚-成痰-夹瘀-气损的病机演变过程,在临床上将该病分为4期论治,为临床治疗该病提供新思路㊂ʌ关键词ɔ 腺样体肥大;窠囊;颃颡;鼻窒;鼾眠;参苓白术散;二陈汤;苍耳子散;导痰汤;会厌逐瘀汤;玉屏风散;补中益气汤中图分类号:R 276.1 文献标识码:A D O I :10.19621/j.c n k i .11-3555/r .2024.0601 腺样体是咽淋巴环的一部分,位于鼻咽腔顶部㊁蝶骨体底部和枕骨斜面外侧,具有细胞免疫㊁体液免疫功能㊂腺样体随儿童年龄的增长而增大,一般而言,腺样体在儿童6岁左右时达到最大水平,然后逐渐退化,在青春期后消失㊂若外界病原体侵入机体,会刺激腺样体淋巴组织不断增生,从而引起腺样体肥大(a d e n o i d h y p e r t r o p h y,A H )[1]㊂A H 常伴有慢性扁桃体炎㊁咽鼓管阻塞,还可引发中耳炎;上气道功能障碍日久可能导致更严重的后果,如颅颌面部形态改变㊁睡眠呼吸障碍㊁认知障碍等㊂1项涉及全球5248名18岁以下儿童及青少年的荟萃分析显示,A H 发病率为49.70%[2]㊂西医常用鼻用激素㊁抗组胺药㊁白三烯受体拮抗剂等药物对症治疗A H ,若无效则采取手术切除治疗㊂然而,儿童神经系统发育尚未完全成熟,全身麻醉风险较高,易发生呛咳㊁躁动㊁喉痉挛等不良事件㊂此外,手术切除腺样体会影响小儿免疫功能,造成呼吸道反复感染,对患儿生理功能产生不良影响[3]㊂中医古代文献中无 腺样体肥大 之名,根据本病病机㊁解剖位置及鼻塞㊁打鼾等症状可归于中医 窠囊 颃颡 鼻窒 鼾眠 等范畴[4]㊂ 诸湿肿满,皆属于脾 属病机十九条之一,对后世中医学的发展影响深远㊂本文基于 诸湿肿满,皆属于脾 探讨儿童A H 的病机㊁治疗方法,以期为临床治疗本病提供新思路㊂1湿肿满 主责于脾‘素问㊃阴阳应象大论“云: 中央生湿,湿生土,土生甘,甘生脾 其在天为湿,在地为土,在体为肉,在脏为脾㊂ 脾为太阴湿土,在水液的升降布散运动中发挥枢纽作用㊂若脾运化水液功能失常,必然导致水液在体内停聚,产生水湿痰饮等病理产物㊂诸湿可统言为外湿㊁内湿,内湿之生,责之于脾失枢转㊁水液聚集,外湿之显,多因久居湿地或伤于雾露㊂外湿与内湿易同气相感,合而致湿邪更重,困阻脾脏㊂王珑静等[5]通过模拟内外湿邪环境,测得模型小鼠皮肤含水量升高㊁水负荷后尿量减少等水液停聚局部而致脾运失司的表现㊂可见,湿病不离脾㊂ 肿 以 月 为形旁,如‘论衡㊃状留“言: 肉暴长曰肿㊂ 脾居中央以灌四旁,与胃共成气机枢轴而交通上下,且依赖阳气的温煦推动[6]㊂‘素问㊃阴阳应象大论“言 阳化气,阴成形 ,故身体组织的非正常膨胀乃阴阳化气成形失衡㊁枢轴失司所致,即所谓 脾病则肉病 ,诸 肿 应从脾论治㊂现代研究亦证明,肥胖人群血清炎症因子含量显著升高,长期处于慢性低度炎症状态,而机体中的多种炎症因子分泌与巨噬细胞激活密切相关,脾脏中含有大量的巨噬细胞,单核细胞趋化蛋白-1可诱导巨噬细胞由外周血液循环进入脂肪组织,并使其激活而表现为肥胖[7]㊂ 满 意为充足㊁足够多,如‘说文解字“云: 满,盈溢1中国民间疗法2024年3月第32卷第6期学术探讨中国民间疗法C H I N A S N A T U R O P A T H Y,M a r.2024,V o l.32N o.6也㊂ 溯其源, 满 即指水液积聚到一定程度而溢出的状态㊂肿者现于外,满者病于内㊂有形之水可见溢出,即见 肿 ,无形之气密闭不得出,即产生所谓塞㊁堵㊁闷㊁不畅之感,可归于 满 ㊂综上所述, 诸湿肿满,皆属于脾 ,意指 湿 为致病因素, 肿 为体征, 满 为患者主观感受到的堵塞㊁满闷不畅等症状,三者既可兼有之,也可独立存在,故临床上 湿 肿 满 皆治在脾㊂2鼻与脾㊁湿的关系2.1脾主九窍‘素问㊃经脉别论“曰: 饮入于胃,游溢精气,上输于脾,脾气散精,上归于肺,通调水道,下输膀胱,水精四布,五经并行,合于四时五脏阴阳,揆度以为常也㊂ 生理情况下,脾升胃降,上承下达,共同完成精微输布,以滋养全身脏腑㊁官窍,脾旺则气血充沛,濡养鼻窍,窍道清空,嗅觉灵敏㊂病理情况下,脾失健运,水津布散失司,停聚㊁凝结而形成水湿㊁痰饮等病理产物,阻滞气血经络㊂清㊃张兆璜曰: 九窍为水注之气,脾不得为胃行其津液,故令人九窍不通㊂ 九窍是气血津液流注之地,脾不能为胃行其津液,九窍失于濡养,或脾虚生湿生痰,阻塞孔窍而致不通[8]㊂故A H患儿不仅有鼻塞㊁鼾眠㊁鼻部分泌物过多等鼻窍不通等常见症状,还常伴耳鸣㊁耳闷胀㊁呛咳㊁清嗓㊁张口呼吸等耳窍㊁口窍受阻之症㊂2.2鼻㊁脾的络属关系足阳明胃经属胃络脾,起于鼻,循鼻外㊂脾胃相表里,阴阳经脉相互交接而互相影响㊂‘景岳全书“谓: 鼻为肺窍 然其经络所至专属阳明㊂ ‘素问㊃脉解“云: 所谓客孙脉则头痛㊁鼻鼽㊁腹肿者,阳明并于上,上者则其孙络太阴也,故头痛㊁鼻鼽㊁腹肿也㊂ 阳明与太阴孙络并行,络于头鼻,故邪客孙脉见头痛㊁鼻鼽等症,诚如‘灵枢㊃邪气脏腑病形“谓: 十二经脉,三百六十五络,其血气皆上于面而走空窍 其宗气上出于鼻而为嗅㊂ 太阴经亦络于鼻窍,故鼻与脾还可通过孙络产生联系[9]㊂迎香是治疗鼻部疾病的常用穴,亦是手足阳明经交会穴㊂高士丹等[10]认为,揉掐迎香可促进鼻部血液循环,刺激鼻内分泌物排出,达到消炎止痛㊁消除鼻部水肿的作用㊂2.3鼻为脾之外应脾居一身之中央,而鼻为面中,如‘杂病源流犀烛㊃鼻病源流“云: 鼻为肺窍,外象又属土㊂ 又如‘医学正传“所言: 面为阳中之阳,鼻居面之中,一身之血运到面鼻,皆为至清至精之血㊂ 脾主统血,布血于面鼻,故脾病现于鼻,察鼻可知脾病㊂‘素问㊃刺热“载 脾热病者,鼻先赤 ,亦是此理㊂2.4腺样体肥大与湿的关系 A H患儿症状符合湿邪致病的特点㊂脾主四时,湿是长夏主气,一年四季皆有,且小儿脾常不足,湿邪广泛,易困脾脏㊂湿邪黏滞,缠绵难愈,故儿童A H不仅病程长,还常伴反复鼻流清涕,甚至耳内渗液㊁咽喉黏滞不爽㊂腺样体在鼻窍内,位于头面部,头又为诸阳之会,‘素问㊃阴阳应象大论“言 清阳出上窍,浊阴出下窍 ,故头面部位依赖清阳之气升提向上以营养固护诸窍㊂若痰饮㊁水湿等浊阴之邪壅塞清窍,使清窍失用,则表现为一系列功能障碍,出现头目眩晕㊁头重如裹㊁鼻塞㊁鼻分泌物潴留等症[11]㊂正如张景岳在‘类经“中所注: 颃颡之窍不开,则清气不行,清气不行,则浊液聚而下出㊂3从 诸湿肿满,皆属于脾 辨腺样体肥大的病机及分期治疗A H主要表现为腺样体非正常增大㊁鼻塞㊁鼻部分泌物增多等,与 湿 肿 满 的特征相符㊂基于 诸湿肿满,皆属于脾 理论,考虑儿童A H病位在鼻窍,病源于脾,痰湿是主要致病因素,病性为本虚标实,以脾虚为本㊁痰湿瘀为标㊂笔者认为,脾胃受损㊁湿浊内生是儿童A H的病理基础,湿聚成痰,而后渐碍血行生瘀,成痰瘀互结之势,继而成实,形成窠囊,病势缠绵反复,病程日久则肺脾气虚㊂笔者基于儿童A H 湿聚-成痰-夹瘀-气损 这一重要病机,以及‘儿童腺样体肥大引发睡眠呼吸障碍的中医诊疗专家共识“[12]中的相关论述,在临床上将该病分为无症状期㊁痰凝期㊁成形期㊁缓解期进行论治㊂3.1无症状期(脾虚湿困证)小儿具有 脾常不足 的特殊体质,后天之本易损易虚㊂若感受雾露,湿邪外侵,或饮食不节,脾运失司,湿浊内生,则易出现口淡黏腻㊁纳差㊁倦怠乏力㊁大便稀溏等湿盛症状㊂然湿邪初犯,脾受损稍轻,故鼻部症状不明显,少见鼻塞㊁鼻流清涕㊁鼾眠㊁张口呼吸等症㊂此期临床较为少见,一方面因患儿发病初期鼻部症状不明显,患儿及家长未予重视,待病情迁延,症状较为明显后方才就医;另一方面,若患儿能及时接受健脾渗湿法进行预防干预,则能防微杜渐,使疾病不再进展㊂此期治疗以健脾渗湿为主,方可选参苓白术散㊂郑铜侠[13]将脾虚湿困型A H伴分泌性中耳炎患儿随机分为对照组36例及治疗组37例,治疗组予等离子射频消融术联合参苓白术散治疗,结果显示,治疗组疗效优于对照组(常规对症支持2中国民间疗法2024年3月第32卷第6期学术探讨中国民间疗法C H I N A S N A T U R O P A T H Y ,M a r .2024,V o l .32N o .6治疗),可明显改善患儿临床症状,缩小腺样体体积㊂3.2 痰凝期(痰湿困脾证) 痰凝期患儿脾湿更盛,脾为生痰之源,湿邪久聚,炼化为痰,痰湿困脾,脾气更虚,母病及子,土虚金弱,藩篱不固,故外邪易侵㊂外邪与痰湿搏结于鼻咽窍道,肺为贮痰之器,鼻为肺之外窍,故此期易出现鼻塞㊁浊涕㊁咳嗽㊁痰多㊁鼻咽黏滞不爽㊁张口呼吸㊁鼾眠等局部症状,以及多汗㊁不喜饮水㊁形体肥胖㊁纳食欠香㊁大便黏滞不爽等全身症状㊂此期治疗以健脾祛湿㊁化痰通窍为主,可选二陈汤合苍耳子散为基础方加减论治㊂二陈汤尤擅治疗病位在肺㊁脾二脏之痰湿证[14]㊂赵婷等[15]研究证实,二陈汤治疗A H 的机制可能与下调炎症因子表达,减弱促炎因子和趋化因子的活性,调节细胞增殖,干扰病毒复制,以及抗氧化㊁改善机体免疫状态和抗病毒等有关㊂苍耳子散出自‘济生方“,主要药物有苍耳子㊁辛夷㊁白芷,可通利鼻窍㊂两方合用,标本兼治,共奏化痰健脾㊁理气通窍之效㊂小儿肺㊁脾常不足,母病及子,肺气更虚,祛邪不利,邪气羁留,致肺气升降失常,应根据临床症状随症加减㊂若卫表失和,宣降失司,见风热之象,如发热㊁咳嗽㊁身痛㊁咽痛等,首当祛邪解表,可予银翘散;若痰气胶结,壅阻鼻窍,鼻塞及鼾眠较重,可加浙贝母㊁芥子化痰散结,牡蛎㊁夏枯草等软坚散结;若肺气上逆,咳嗽明显,加前胡㊁桔梗宣肃肺气;若气郁化热㊁邪热入里㊁熏蒸咽喉,扁桃体红肿明显,加蒲公英㊁板蓝根等清热散结㊂3.3 成形期(痰瘀互结证) 外邪易祛,痼疾难除,痰气搏结成实,阻塞鼻部经络,经络不通,气血运行受阻,血行不畅,血郁于经脉,凝滞成瘀,渐成痰瘀,互结于顽颡,形成 肿满 之窠囊㊂此期A H 患儿的主要症状包括鼻塞较重,流浊稠涕㊁色黄或色白,耳内闷胀㊁听力下降,恶心纳呆,头身困重,舌下络脉青紫,睡眠鼾声持续,张口呼吸,甚至出现睡眠呼吸暂停,腺样体肿大暗红,表面血丝满布,凹凸不平,舌体紫黯或有瘀斑,苔腻,脉滑或涩㊂此期治疗以化痰祛瘀㊁散结通窍为主,可用导痰汤及会厌逐瘀汤为基础方随症加减论治㊂导痰汤由二陈汤化裁而成,加天南星增半夏燥湿化痰之力,加枳实助橘红理气化痰之功,故燥湿化痰㊁行气开郁之力较二陈汤更著㊂会厌逐瘀汤最早出自‘医林改错“,该方以四逆散为基础,用枳壳易枳实,合桃红四物汤,去川芎加玄参㊁桔梗而成㊂两方合用,使气滞得解,痰浊得化,瘀血得除,肿实得消,窍道得通㊂张颖等[16]从瘀论治A H ,观察组采用会厌逐瘀汤加减治疗,对照组采用糠酸莫米松鼻喷雾剂治疗,结果显示,观察组临床总有效率为90.0%,显著高于对照组㊂3.4 缓解期(肺脾两虚证) 儿童肺娇易病,脾弱易伤,故临床治疗A H 患儿更应注意虚证因素,原因主要有以下方面㊂一是脾虚是本病发病㊁迁延反复的基础;二是疾病日久,正气必虚;三是前期治疗过程中不可避免使用攻逐消散之品,耗散太过,易伤及小儿后天之本;四是部分患儿行腺样体切除术后元气暂亏,损及肺脾[17]㊂此期主要表现为交替性㊁间断性鼻塞,涕清稀或黏白,咳嗽,无痰或少量白痰,多汗,短气懒言,肢体困重,纳呆便溏,睡眠时鼾声时作㊁磨牙,腺样体肿大㊁色淡㊁表面光滑,其上分泌物色白㊁质稀㊁量多,舌淡胖㊁边有齿痕,苔薄白,脉缓弱㊂脾虚生痰,卫表不固,易致此病缠绵反复,经久不愈,故此期治疗宜以健脾补肺㊁益气固表为主,辅以行气化痰㊁祛瘀散结,方选玉屏风散合补中益气汤加减㊂玉屏风散有固护肺卫之功,是体虚患者预防感冒的良方;补中益气汤功善升清阳㊁布津液,振奋中焦气机升降,培土生金则卫外得固,鼻窍通畅,嗅觉灵敏㊂两方合用,则肺脾同补,清阳之气上行,濡养清灵之窍的同时祛痰化瘀,使肿胀得以消除,鼻窍通畅,鼾症得解㊂研究证实,玉屏风散合补中益气汤可以通过方中黄芪㊁白术㊁桔梗㊁茯苓㊁山药等具有改善机体免疫功能的中药纠正A H 患儿的免疫紊乱[18]㊂4 病案举隅患儿,女,6岁,主因 夜寐打鼾13个月,加重伴夜间憋醒1周 于2022年6月7日就诊于成都中医药大学附属医院㊂现病史:患儿13个月前无明显诱因出现夜寐打鼾,且逐步加重,近1周鼾声持续如雷,伴夜间睡觉呼吸困难,多次憋醒㊂刻下症:鼻塞多浊涕,呼吸不畅,张口呼吸,偶有头痛,纳差,食后易腹胀,嗜睡,二便尚调,舌暗红㊁上有瘀斑㊁边有齿痕,舌下络脉增粗,色青紫,苔白腻,脉濡㊂既往史:反复呼吸道感染史㊂否认食物及药物过敏史㊂查体:神清,咽(-),双扁桃体Ⅱ度肿大,无充血,心㊁肺㊁腹(-)㊂辅助检查:成都市妇女儿童医院鼻内窥镜提示鼻腔黏膜慢性充血,腺样体增生,堵塞后鼻孔约3/4,通气较差㊂诊断为腺样体肥大,并建议行手术治疗㊂因患儿家长反对手术,故来本院行保守治疗㊂西医诊断:腺样体肥大㊂中医诊断:小儿鼾眠,痰瘀互结证㊂治法:活血化瘀,化痰通3中国民间疗法2024年3月第32卷第6期学术探讨中国民间疗法C H I N A S N A T U R O P A T H Y,M a r.2024,V o l.32N o.6窍㊂方选导痰汤合会厌逐瘀汤合苍耳子散加减㊂具体方药如下:桃仁8g,红花8g,当归6g,赤芍8g,桔梗7g,北柴胡6g,枳壳7g,法半夏8g,陈皮8g,川芎8g,炙甘草5g,浙贝母10g,芥子10g,辛夷7g(包煎),苍耳子7g,山慈菇10g,夏枯草10g,干鱼腥草10g,鸡内金6g㊂7剂,每日1剂,水煎服㊂嘱患儿避风寒,预防感冒,忌腌卤㊁辛辣㊁油腻之物㊂2022年6月14日二诊:患儿已无头痛,鼻塞㊁流涕㊁打鼾㊁嗜睡均减轻,纳增,但仍张口呼吸㊂效不更方,随症加减,去枳壳㊁桃仁㊁红花㊁鱼腥草,加黄芪10g,防风8g,7剂,煎服法同前㊂2022年6月21日三诊:患儿呼吸渐畅,夜寐鼾声未作,未见明显张口呼吸,无鼻塞流涕,无头痛,纳可㊂嘱患儿适当体育锻炼以增强体质,饮食搭配应均衡,如有不适及时就诊㊂按语:患儿脾弱肺伤,痰湿久稽鼻咽部经络,经络不通,碍血通行成瘀,渐成痰瘀互结之势,搏结于空窍,发为窠囊㊂治以行气活血化瘀,化痰散结通窍㊂方中桃仁㊁红花㊁当归㊁赤芍活血化瘀,柴胡㊁枳壳㊁川芎协调全身气机,半夏㊁陈皮理气化痰,浙贝母㊁芥子㊁山慈菇㊁夏枯草增强化痰散结之功,辛夷㊁苍耳子上通鼻窍,炙甘草调和诸药㊁健脾,桔梗㊁鱼腥草宣排浊涕,鸡内金健运脾胃㊂诸药合用,使清窍通畅,鼾症得除㊂二诊时患儿诸症皆减,去枳壳㊁桃仁㊁红花以免耗散太过,伤及气津;患儿已无浊涕,故去鱼腥草;病程日久,应加强肺脾之气,加用黄芪㊁防风以益气固表㊁健脾补肺㊂三诊时患儿诸症消失,加体育锻炼增强体质,以防复发㊂5小结A H患儿病之初常被失治误治,迁延日久,甚伴颅颌面部形态改变,导致睡眠呼吸障碍㊁认知障碍等不良结果㊂本病常法以治肺通窍为主,笔者基于 诸湿肿满,皆属于脾 理论,认为本病病机为本虚标实,以脾虚为本㊁痰湿瘀为标,病程符合湿聚-成痰-夹瘀-气损脉络,具有脾虚湿困㊁痰湿困脾㊁痰瘀互结㊁肺脾两虚等不同特点,并以此将本病分为无症状期㊁痰凝期㊁成形期和缓解期,分别治以参苓白术散㊁二陈汤合苍耳子散㊁导痰汤合会厌逐瘀汤及玉屏风散合补中益气汤加减,取得良好的临床疗效㊂参考文献[1]L I U XX,J I A N GZY,X I A OZ,e t a l.M e t a-a n a l y s i s o fC h i n e s em e d i c i n e i n t h e t r e a t m e n t o f a d e n o i d a l h y p e r t r o p h y i n c h i l d r e n[J].E u rA r c hO t o r h i n o l a r y n g o l,2019,276(1):203-208.[2]P E R E I R AL,M O N Y R O RJ,A L M E I D A FT,e t a l.P r e v a l e n c e o fa d e n o i d h y p e r t r o p h y:a s y s t e m a t i c r e v i e w a n d M e t a-a n a l y s i s[J].S l e e p M e dR e v,2018,38:101-112.[3]许雪娜,季永,田皇华.学龄前患儿腺样体肥大切除术全身麻醉苏醒期不良事件的发生情况及其影响因素[J].实用临床医药杂志,2021,25(22):117-120.[4]叶琛琛,任现志,江明月.腺样体肥大古文献病名考究及其临床诊治[J].中国临床研究,2022,35(3):382-385. [5]王珑静,张瑾,罗婕,等.齐墩果酸对脾虚水湿内停模型小鼠异常水液代谢的影响[J].中国实验方剂学杂志,2023,29(4):77-85.[6]冯珂,纪立金.论脾 居中央 灌四旁 [J].山东中医药大学学报,2016,40(5):404-406,411.[7]郑璐玉,杨玲玲,李玲孺,等.液相芯片技术检测痰湿体质人群T N F-α㊁I L-6㊁C R P及M C P-1的表达研究[J].中国中西医结合杂志,2013,33(7):920-923.[8]陈昌明.浅析 脾不及则令人九窍不通 及其临床意义[J].中国中医药现代远程教育,2010,8(10):5.[9]刘俊俊,姜之炎.中医从脾论治儿童腺样体肥大[J].吉林中医药,2017,37(8):766-770.[10]高士丹,修世国,王伊梦.儿童腺样体肥大伴慢性鼻-鼻窦炎的治疗方法[J].中国医学文摘(耳鼻咽喉科学),2018, 33(5):365-368.[11]高莉,姚晶晶,张雄,等. 诸湿肿满,皆属于脾 之耳鼻喉科应用探讨[J].中国中医急症,2019,28(7):1283-1285. [12]世界中医药学会联合会睡眠医学技术标准审定委员会,儿童睡眠呼吸障碍工作委员会.儿童腺样体肥大引发睡眠呼吸障碍的中医诊疗专家共识[J].世界睡眠医学杂志, 2014,1(6):316-320,313.[13]郑铜侠.参苓白术散治疗脾虚湿困型腺样体肥大患儿分泌性中耳炎37例[J].陕西中医,2014,35(7):807-808.[14]周爱珍,梁国平.二陈汤加减在‘医学心悟“中的应用心得[J].内蒙古中医药,2022,41(7):70-71.[15]赵婷,宋颖,张喜莲.二陈汤治疗腺样体肥大的作用机制探讨[J].中医药临床杂志,2022,34(3):476-481. [16]张颖,王雪峰,赖晓敏.会厌逐瘀汤化裁治疗儿童腺样体肥大的临床观察[J].中国中医药科技,2017,24(1):113-114.[17]郑海斌,路楠楠,陈文霞.三期序贯疗法治疗儿童腺样体肥大术后复发经验[J].河北中医,2022,44(6):1016-1019.[18]冯娟,石海莎,张娟,等.玉屏风散合补中益气汤联合鼻喷激素药物治疗小儿腺样体肥大临床研究[J].新中医, 2022,54(6):62-67.(收稿日期:2022-11-23)[编辑:郝利珍]4中国民间疗法2024年3月第32卷第6期。

补中益气汤新用

嗽痰多,色白清稀,气短喘促。

伴面足浮肿,饮食量少,食后腹胀,大便稀溏,舌淡,脉细弱。

素有慢性支气管炎病史。

症脉合参,证属脾虚肺寒,痰湿内生之喘咳证。

治以温脾宣肺散寒,止咳化痰平喘。

方用玉屏风散加味。

处方:炙黄芪、茯苓、炙党参各30g,炒白术20g,陈皮、防风、法半夏、炙麻黄各9g,干姜6g,细辛5g,桔梗15g。

每日1剂,清水煎服。

连服3剂,症减七、八,效不更方,再进3剂,诸症悉除,病告痊愈。

嘱间断服食参苓白术散,以善其后,至今未见复发。

按:慢性支气管炎,属于中医学的痰饮、喘咳范畴。

本病皆因肺气虚弱,卫阳不固,腠理疏松,外邪犯肺,肺失宣降。

又因脾虚失运,津液不布,聚而成痰,痰湿上泛而为病。

遂以炙黄芪、炒白术、防风益气固表,祛风强体;炙党参、茯苓、干姜温中健脾化饮;陈皮、法半夏燥湿祛痰止咳;炙麻黄以宣肺平喘,利水消肿;细辛温肺化痰;桔梗引药上行。

药证合拍,故见显效。

3 慢性胃炎吴××,女,45岁,1994年8月8日就诊。

上腹部胀痛6年。

近日加重,且饭后较甚,口淡无味,泛吐清水,喜温喜按,胃纳欠佳,大便稀溏,小便较多,经X线胃肠钡餐透视示慢性胃炎。

舌淡、苔白,脉迟弱。

症脉同参,属脾胃虚寒之胃脘痛。

治宜温中健脾,方选玉屏风散加味。

处方:炙黄芪、炙党参、茯苓各30g,炒白术、鸡内金各20g,防风、陈皮、法半夏、干姜、炙甘草各9g,木香(后下)10g。

每日1剂,清水煎服,连服5剂,胃痛减轻,胃纳稍增,无吐清水,大便成形,药已对症,守上方继服5剂。

胃痛已止,纳进有味,腹不胀痛,二便正常,诸症悉除,病告治愈。

后嘱间断服理中丸,巩固疗效,随访至今,未见复发。

按:本病属中医学胃脘痛范畴。

多因过食生冷,或受寒所致,寒为阴邪,易伤阳气,久病则虚,由胃及脾,故成脾胃虚寒。

方中以炙黄芪、炒白术、防风健旺脾阳;炙党参、干姜、炙甘草温中散寒;陈皮、法半夏燥湿止呕;鸡内金、茯苓、木香醒胃化水谷,行气止痛。

辨证拟方用药,脾为后天之本,气血生化之源,脾阳得振,胃寒则散,病当治愈。

过敏性鼻炎食疗药膳

过敏性鼻炎食疗药膳中医过敏性鼻炎称为鼻鼽,本病呈阵发性发作,一开始,先有鼻腔发痒,随着胀闷、喷嚏频作,鼻塞,流大量清鼻涕,有些病例可出现头痛、耳鸣、听力障碍等症状,检查时可见鼻黏膜淡白或暗灰色,呈水肿样,鼻甲肿大。

肾虚型临床表现鼻流清涕,喷嚏频频,鼻痒不适,经常反复发作,早晚为甚;腰膝酸软,形寒肢冷,遗精早泄,夜尿多,舌质淡,苔白,脉濡弱。

食疗药膳1.鳝鱼煲猪肾:黄鳝250克(切段),猪肾100克,同煲熟,调味食用。

2.苁蓉金英羊肉粥:肉苁蓉15克,金英子15克,精羊肉100克,粳米100克,细盐少许,葱白2根,生姜3片。

先将肉苁蓉、金英子水煎去渣取汁,入羊肉、粳米同煮粥,待熟时,入盐、生姜、葱白稍煮即可。

3.菟丝细辛粥:菟丝子15克,细辛5克,粳米100克,白糖适量。

将菟丝子洗净后捣碎和细辛水煎去渣取汁,入米煮粥,粥熟时加白糖即可。

风寒型临床表现鼻塞、喷嚏、流清涕,咳嗽、咽痛、恶风寒、身痛,舌质淡红,苔薄白,脉浮紧。

食疗药膳1.葱白红枣鸡肉粥:红枣10枚(去核),葱白5茎,鸡肉连骨100克,芫荽10克,生姜10克,粳米100克。

将粳米、鸡肉、生姜、红枣先煮粥,粥成再加入葱白、芫荽,调味服用,每日1次。

2.神仙粥:生姜6克,连须葱白6根,糯米60克,米醋10毫升,先将糯米洗后与生姜同煮,粥将熟时放人葱白,最后入米醋,稍煮即可食。

——————————过敏性鼻炎多发药膳治疗有法药膳食疗可以帮助患者调整体质,补益虚损,改善症状,防止诱发。

根据症型可以分别食用下列药膳。

肺脾气虚型表现为鼻腔酸胀而痒,鼻甲黏膜苍白或淡白色,喷嚏连作,早起更甚。

鼻塞流清涕,时发时止,伴有乏力气短,胃纳不香,面色白,或有自汗,舌淡苔薄白,脉虚弱。

宜食用益气固表类的药膳。

玉屏鸡【原料】黄芪60克,白术20克,防风20克,家鸡一只(约1000克)。

【制法】将鸡宰杀去毛及内脏,再将以上三味中药纳入鸡腹中,以文火炖至熟烂,调味,食鸡肉并喝汤。

肾病科优势病种

腰痛(慢性肾小球肾炎)一、诊断标准(一)中医诊断、辨证标准1.病名诊断:本病是风邪合寒、热或湿邪等,在各种原因导致的肾元亏虚的基础上,乘虚侵入所致,临床表现可见腰痛、水肿、眩晕等症故中医诊断为水肿、腰痛或眩晕。

2.中医诊断标准:参照《中药新药治疗慢性肾炎的临床研究指导原则》中的中医证候诊断标准3.证类诊断:(1)肺肾气虚证:面浮肢肿,面色萎黄,少气乏力,易感冒,舌质淡,苔白,脉细弱。

(2)脾肾阳虚证:浮肿明显,畏寒肢冷,腰脊酸痛,神疲乏力,阳痿早泄,舌嫩淡胖,脉沉无力。

(3)肝肾阴虚证:目睛干涩,头晕耳鸣,五心烦热,口干咽燥,舌红少苔,脉细数。

(4)气阴两虚证:面色无华,少气乏力,易感冒,午后低热,口干咽燥,舌质偏红,少苔,脉细。

(5)水湿证:颜面或肢体浮肿,舌苔白或白腻,脉细或细沉。

(6)湿浊证:纳呆,恶心或呕吐,口中粘腻,舌苔腻,血尿素氮、肌酐偏高,脘胀或腹胀,身重困倦,精神萎靡。

(7)血瘀证:面色黧黑或晦暗,腰痛固定或呈刺痛,舌色紫暗或有瘀点、瘀斑;肌肤甲错或肢体麻木,脉象细涩,尿纤维蛋白降解产物含量升高,血液流变学检测全血、血粘度升高。

(二)西医诊断标准1.诊断依据诊断标准:依据中华医学会肾脏病委员会制定的《慢性肾小球肾炎》的诊断标准为参考。

①长期持续性中等量蛋白尿和(或)血尿;尿蛋白定量>1.5g,<3.5g /24h。

②常伴有高血压、肾功能损害或(和)轻度水肿;③肾功能损害呈渐进性发展,晚期可发展至肾功能衰竭;④双肾大小正常或呈对称性缩小;⑤排除急性肾炎综合征以及继发性肾小球疾病,才可诊断为原发性肾小球疾病。

2.分型:①系膜增生性肾小球肾炎②IgA肾病③局灶节段性肾小球硬化④膜性肾病⑤膜增殖性肾炎⑥增生硬化性肾小球肾炎。

二、中医治疗方案(一)辨证论治1.肺肾气虚证:治法:益肺补肾。

代表方药:玉屏风散合补中益气汤加减(黄芪、白术、太子参、陈皮、当归、瓜蒌)临证用药加减:喘促者加五味子、蛤蚧、冬虫夏草等以敛肺补肾纳气;水肿者加冬瓜皮、车前子等以利水消肿。

补中益气汤合玉屏风散对慢性肾炎的疗效及相关指标的影响

预 防与效果『 J ] . 齐鲁护理杂志 , 2 0 1 2 , 1 8 ( 1 5 ) : 2 1 — 2 2 . 【 2 ] 林欣, 雷艳 , 黄朝芳 , 等. 早期 护理干预预防肿瘤患者P I C C 置 管后机械性 静脉 炎 的疗 效观察 [ J ] . 海 南 医学 , 2 0 1 4 , 2 5

合 用药治疗 , 取得 了较为满意 的临床效果 , 现将 临床研究 结

果报告如下 。

显, 提示镇痛灸 辅助治疗机 械性 静脉炎 时 , 可 明显改善 患者 静脉 炎的等级 , 有利于静脉炎的治愈。

[ 5 ]唐莉 , 赵哗 . 中医药综合治疗P I C C 术所致机械性 静脉炎的

临床应用【 J ] . 中医药导报 , 2 0 1 2 , 1 8 ( 7 ) : 1 1 6 — 1 1 7 .

并分别 比较和 分析 两组患者的 临床 治疗效果 和临床 指标改善 效果。 结果 : 治疗组 患者 临床控 制率和 总有 效率分别 为5 2 . 2 %和 9 6 . 7 %, 均 明显 高于对照组 患者的3 4 . 8 %和7 3 . 9 %, 组间比较 , 差异均有统计学意义( 火O . 0 5 ) ; 治疗组 患者的尿素 氮、 血肌酐 、 尿蛋 白指标 亦均明显优 于对照组 , 差异均有统计 学意义( P < 0 . 0 5 ) 。 讨论 : 补 中益气汤联合玉屏风散 可改善慢性 肾炎患者的临床指标 ,

( 3 ) : 4 6 3 — 4 6 4 .

【 l 0 ]王娟 , 李岩 , 王洪阳. 喜疗妥 治疗化疗 性静脉炎 的临床观 察及护理 『 J 1 . 中国医药指南 , 2 0 1 2 , 1 2 ( 1 5 ) : 3 3 1 . 【 l 1 】张庆 , 陈萍. 镇痛灸外贴治疗肿瘤患者P I C C 术后机械 I 生静

肾风(IgA肾病)中医诊疗方案(2018年版)

肾风(IgA肾病)中医诊疗方案(2018年版)肾风(IgA肾病)中医诊疗方案(2018年版)一、诊断(一)疾病诊断1.中医诊断标准尿血,或尿中泡沫增多,或眼睑、足跗浮肿,或腰酸、腰痛,或自觉无明显不适感。

2.西医诊断标准起病缓慢,病程迁延,患病时间超过3个月;部分患者急性起病,病程较短;血尿以异形红细胞为主,蛋白尿以中分子为主;肾活检病理诊断为IgA肾病;排除继发性因素。

(二)证候诊断(1)气阴两虚证:尿血,或尿多泡沫,面色无华,神疲乏力,易感冒,腰酸膝软、口干目涩、眩晕耳鸣、潮热盗汗、五心烦热。

舌红或淡红、苔薄或少苔,脉细或细数。

(2)肺脾气虚证:尿血,或尿多泡沫,神疲懒言,纳少、腹胀,易感冒,自汗,大便溏,或有眼睑、足跗浮肿。

舌淡红,舌体胖、或舌边有齿痕,苔薄白,脉细弱。

(3)肝肾阴虚证:尿血,或尿多泡沫,目睛干涩,眩晕耳鸣,咽干而痛,腰酸膝软,潮热盗汗,五心烦热,大便偏干。

舌红少津,苔薄,脉细数,或弦细数。

(4)肾络瘀痹证:尿血,腰部刺痛,或久病;或见面色晦暗或黧黑,唇色紫暗或有瘀斑,肢体麻木。

舌暗,或舌有瘀点、瘀斑,或舌下脉络瘀滞,脉细涩或涩。

(参考肾病理可见血管襻闭塞、微血栓形成,球囊粘连,局灶节段肾小球硬化等)。

(5)风湿内扰证:尿多泡沫或尿血,短期内加重;有新近出现或加重的困乏和水肿,舌红或淡红,苔薄腻,脉弦或弦细或沉。

(参考肾病理可见节段性毛细血管襻纤维素样坏死、细胞性新月体形成等)。

二、治疗方法(一)辨证论治(1)气阴两虚证治法:益气养阴①方药:参芪地黄汤加减。

黄芪、党参、干地黄、山药、当归、杭白芍、川芎、女贞子、旱莲草、金樱子、芡实等。

或具有同类功效的中成药(包括中药注射剂)。

(2)肺脾气虚证治法:补益肺脾①方药:玉屏风散合补中益气汤加减。

黄芪、党参、菟丝子、白术、防风、淮山药、干地黄、当归、陈皮、升麻、柴胡等。

或具有同类功效的中成药(包括中药注射剂)。

(3)肝肾阴虚证治法:滋养肝肾①方药:六味地黄汤加减。

-名医治疗虚人感冒案例

名医治疗虚人感冒案例(田淑霄/赵洪钧/余国俊/)崩漏等等各种病症,皆能得心应手。

牛某,女,38岁。

2009年5月20日初诊,患者产后已有1年半左右,曾于产后洗澡受风,即出现怕风,畏寒,汗出,而且天气越冷,汗出越厉害,一直持续至今。

眼睛干涩疼痛,足跟痛,食欲差,时有胃胀,二便尚可,舌淡,苔黄,脉细尺弱。

方拟补中益气汤合玉屏风散加味:黄芪15克,炒白术10克,陈皮8克,升麻6克,柴胡8克,当归身15克,甘草6克,党参15克,菊花10克,桑叶10克,茯苓10克,山萸肉20克,鸡血藤30克,浮小麦40克,防风10克,枸杞子20克,麻黄根10克,炮附子(先煎)8克。

7服,水煎服。

药后汗出稍减,遂以原方服用1月余,已经基本不再出汗。

体会:患者自汗出乃为产后气血大亏,触冒风寒,汗孔大开,津液漏泄所致。

产后气血亏耗,脾胃生化不及,气血无以濡养皮毛腠理,复因阳气不能卫外,卫表不固,风寒之邪乘虚而入,腠理开泄,津液外渗为汗。

而且天气愈冷,汗出愈甚,更是卫阳虚损之象。

脾胃气血久虚,后天不养先天,渐致肝肾皆虚,所以出现眼睛干涩疼痛,足跟痛,脉细尺弱。

田淑霄谨守病机,投以补中益气汤补脾益气,以助气血生化之源,合用玉屏风散益气助卫,固表止汗。

同时加入麻黄根,重用浮小麦加强益气敛汗之力;炮附子温振全身阳气,助阳固表;山萸肉、茯苓、枸杞子、菊花、桑叶等品直接滋补肝肾,清肝明目;鸡血藤补血活血,通络止痛,和补肝肾之药疗足跟痛。

诸药合用,共奏补中益气,固表止汗,温补肝肾之功。

张某,男,78岁。

2008年11月5日就诊,尿频,尿急,尿失禁3年,逐渐加重。

面色淡白,四肢浮肿,腰、髋、腿疼,并且无力,行走不便。

纳可,眠差。

舌淡,苔薄,脉缓无力。

投以补中益气汤合苓桂术甘汤加味:黄芪10克,炒白术10克,陈皮8克,升麻6克,柴胡8克,党参10克,当归身10克,桂枝10克,茯苓10克,甘草6克,葛根10克,山萸肉20克,益智仁15克,狗脊20克,桑螵蛸10克,川断18克,砂仁8克,7服,水煎服。

玉屏风散合补中益气汤治疗慢性肾炎的临床效果分析

玉屏风散

生脉散

健脾祛湿

健脾保肺 和胃渗湿

升阳举陷

脾胃气虚证。

脾虚湿停证。 (或 肺虚久咳痰多)

脾胃气虚,中气下陷证。

固表止汗

生津止渴 敛阴止汗

表虚自汗证。 暑伤气阴,津气耗损证。

黄芪:甘温

内可大补脾肺之气 外可固表以止汗 (君)

汗不外泄 气旺表实

白术:健脾益气,助黄芪实卫固表(臣)

邪不内侵

走表祛风 防风:

与黄芪相伍

黄芪得防风则固表不留邪 (佐) 相畏相使

防风得黄芪则祛邪不伤正

配伍特点

补气固表为主 祛风解表为辅

补中寓散

与桂枝汤比较:

本方 桂枝汤

卫气虚弱,腠理不固 表虚自汗

外感风寒,营卫不和

固表止汗兼祛风 解肌发表,调和营卫

证治要点:

自汗恶风,面色白光白,舌淡脉虚。

现代研究

对免疫功能有双向调节作用,有抗病毒, 抗细菌,提高血流速度等作用。

临床报道

可用于呼吸道感染,荨麻疹,过敏性鼻 炎,心肌炎,肠炎,肾炎,肺心病,美尼尔 氏综合征,夏季热等病症的治疗。

四君子汤

参苓白术散

补中益气汤 补 气

走表祛风与黄芪相伍黄芪得防风则固表不留邪防风得黄芪则祛邪不伤正相畏相使佐配伍特点补气固表为主补气固表为主祛风解表为辅祛风解表为辅补中寓散补中寓散与桂枝汤比较

玉 屏

风 散

玉 屏 风 散

功用

主治

黄

白

Байду номын сангаас

芪

术

防

大

风

枣

分析

表虚

卫气虚弱

自汗,恶风, 面色白光 白,脉 浮虚。

营阴不守,津液外泄

腠理不密

易感风邪

方解

补中益气汤临床应用心得

补中益气汤临床应用心得这篇文章为我的大学的毕业论文,想想那时对李东垣的学术思想的热爱与着迷,现在依然不减,多年以后翻出此文章依然记忆犹新。

原文如下:[摘要] 笔者试图通过总结近年来中医领域关于补中益气汤的临床应用,探讨补中益气汤的临床适应人群,明确补中益气汤的临床应用范围,为中医应用本方治疗气虚为病提供思路和理论支持依据。

关键词补中益气汤气虚脾胃论补中益气汤出自金代名医李东垣《脾胃论》卷中,主要组成药物为补气、升阳药物为主,主治脾胃气虚诸证。

补中益气汤所治大都是在脾胃气虚的基础上所引起的疾病,所以临床以脾胃气虚,少气懒言,四肢无力,困倦少食,饮食乏味,不耐劳累,动则气短为主;或气高而喘,身热而烦,渴喜热饮,其脉洪大,按之无力,皮肤不任风寒,而生寒热头痛;或气虚下陷,久泻脱肛。

现用于子宫下垂;胃下垂或其它内脏下垂者。

1 李东垣学术思想补中益气汤是李东垣最著名的处方之一,其著名是因为该处方具有广泛的适用性,至今仍是临床常用的处方。

但笔者认为最能代表李东垣学术特色的,不仅仅是这首处方本身,而是补脾胃升清阳的思想。

该方由黄芪、白术、陈皮、人参、柴胡、升麻、炙甘草、当归等药物组成。

本方重用黄芪为君,主要起到补中益气、升阳固表的作用,陈皮理气化湿,当归补血活血,使人参、白术、甘草补而不滞。

但后世张景岳的举元煎就不用当归,以升为主,这跟医家的用药习惯不同,像他的左归丸、右归丸,大力的补某一方面,但这些药多不宜久服。

本药的气血兼顾比较好,适合长期服用。

李东垣强调中焦脾胃在人体的重要作用,不仅因为脾胃为后天之本,气机升降之枢纽,而且脾胃一虚则百病由生。

因为脾胃为至阴,为五脏提供精微物质,所以有心之脾胃虚、肝之脾胃虚、脾胃本脏偏虚、肺之脾胃虚和肾之脾胃虚的详细划分,并给出诊断要点和治疗方法。

李东垣之后的温补派家在此基础上有所发挥,提出阴虚即使脾虚的说法。

在虚损的治法上,李东垣与朱丹溪滋阴降火不同,东垣主升。

李东垣善用升发之药,譬如黄芪、人参之类,或若升麻、柴胡、防风等风药,而且用量不大。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

玉屏风散合补中益气汤加减治疗“但头汗出”21例分析

发表时间:2009-8-10 10:55:24 来源:中国创新医学网推荐

作者:范文琴张加财作者单位:744100甘肃省华亭煤业集团公司总医院内科

【摘要】目的:探讨玉屏风散合补中益气汤加减,治疗“但头汗出”的临床效果。

方法:回顾性分析21例“但头汗出”患者采用玉屏风散合补中益气汤加减,配以化湿药,以益气固表止汗、健脾化湿,标本兼治的疗效。

结果:治愈18例,治愈率81%,2例症状好转,1例未愈,总有效率95.2%,随访1~3个月未复发。

结论:玉屏风散合补中益气汤加减治疗“但头汗出”,疗效显著、效果满意,充分发挥了中医治疗疑难杂症的优势。

【关键词】玉屏风散补中益气汤“但头汗出”

资料与方法

2003年4月~2008年12月运用玉屏风散合补中益气汤加减治疗“但头汗出”患者21例,年龄22~56岁,平均40岁,病程多数在2年以上,发病与性别、季节无关。

治疗方法:玉屏风散合补中益气汤加减。

药用:生黄芪40g,人参、炙柴胡、炙升麻、白术、甘草、当归、陈皮、云苓各10g,防风6g,乌梅20g。

失眠多梦者加夜交藤30g,茯神10g,赭石20g,龙赤20g;汗出较多加浮小麦30g,麻黄根30g;湿盛者加白蔻仁15g,薏米仁15g,炙杏仁10g,厚朴10g,半夏15g;阳虚加圆肉10g;肺热加桑叶10g,桑皮10g。

以上药水煎2次约500ml,1剂/日,2次/日,7天1个疗程,一般需2~3个疗程。

疗效判定标准:生理性出汗排外,无明显诱因汗出止,能进行正常的工作学习,随访3个月未复发为痊愈。

汗出明显减少,对工作生,活无明显影响随访3个月继续治疗有效为好转。

汗出无明显改变为未愈。

21例患者中,痊愈18例,2例症状好转,1例未愈,总有效率95.2%。

讨论

“但头汗出”指病人仅头面部出汗较多而身体其他部位无汗的病症,多与饮食过饱、情绪激动、劳累后尤为明显,严重的影响到患者正常的工作、生活和社会交往,发病与性别、季节无关。

其病程缠绵、治疗效果差、病情易反复,属于中医的疑难杂症。

病程多数在2年以上,初期病情轻不影响正常的工作、生活和社交,未引起患者足够的重视治疗不及时,以致病程迁延症状加重,发作次数增多,稍从事一些轻体力活动就大汗不止,逐渐影响到心理健康,与人接触时精神紧张大汗淋漓,影响正常的工作生活,从而使人的性格发生改变。

《内经》曰:阴在内,阳之守也;阳在外,阴之使也。

生理状况下,汗为阴液,由津液化生,阳气蒸化津液出于表而为汗,滋润皮毛肌肤。

病理状况下,脏腑阳气虚致卫阳不固,汗液外泄。

“但头汗出”多因上焦邪热或中焦湿热上蒸所致,以阴阳证和湿热证为多见,因热郁于内,不得四散循经上越,内热退则汗自止,属实证。

病后及老人气喘经常头部出汗,均属虚证。

小儿睡时惯常头汗,无其他症状,不属病象,俗称“蒸笼头”。

“但头汗出”证型可分为肝经湿热型、肾经水结型、少阳热瘀证、气虚不固型、血室瘀热型、产后郁冒证、膀胱湿聚型。

卫气不固脾虚湿阻患者久汗伤阴,阴液耗损,阳随阴泄而致阳气虚,阳虚不能卫外,汗液外泄。

汗为血之液,久汗气血两虚,累及脾胃,脾胃乃气血生化之源,脾胃虚化源不足,气血易虚,脾胃不运湿浊中生,上蒸头面所致属虚实夹杂证。

选用玉屏风散合补中益气汤加减治疗“但头汗出”,方中重用黄芪益气固表止汗,升麻、柴胡俱用蜜水炒,以制其生发之性。

然非升麻、柴胡不能领参芪至于肌表,故用之。

白术健脾益气,助黄芪益气固表止汗,培土生金,防风佐黄芪白术扶正,兼以祛风,驱邪不伤正,固表不留邪,甘草补益中气,当归补血,陈皮运脾,乌梅收敛固涩,以防过汗,全方益气固表,健脾化湿,补中有疏,散中寓收,疗效显著。

中药具有毒副作用小、医疗费用低等优点,避免了手术创伤带来的痛苦。

生黄芪40g

人参、炙柴胡、炙升麻、白术、甘草、当归、陈皮、云苓各10g 防风6g

乌梅20g

浮小麦30g

麻黄根30g

圆肉10g

肺热加桑叶10g

桑皮10g。