港台经济专题之十:台湾经济概况及二战前的台湾经济

褚静涛:日本殖民统治台湾的经济灾难

褚静涛:日本殖民统治台湾的经济灾难日本在台湾50年的殖民统治,给台湾人民带来的是幸福还是灾难?看一看日据末期台湾的经济状况就知道了。

日本榨取殖民地的经济政策,使台湾经济在“工业日本”与“农业台湾”原则下,变成日本工业的原料产地与产品销售市场。

1930年代末期,台湾的国民生产毛额中,农业产值占36%,是典型的农业经济;出口占国民净生产曾达50%,是典型的出口经济;出口额中的80%以上对日本出口;农业与农产加工业几乎构成台湾产业的全部,其中米糖占整个生产的70%以上,对日出口金额中70%以糖米为主,是米糖经济。

台湾所需的工业产品,多自日本输入,受日本经济控制。

台湾经济的变动与日本息息相关。

日据时期,台湾的财政收入主要为租税、专卖与公营事业。

但公营事业收益有限,专卖以烟酒两项为代表。

专卖收入最高时曾占台湾总督府财政来源的40%以上。

1937年,日本侵华战争全面爆发,台湾由备战经济转变成战时经济,各项生产均以配合战争所需物资为主,作为日本南进基地,重要产业显著成长。

主持台湾经济的全为日本人,比较现代化和较具规模的事业,皆由日本人经营。

发展经济的资金、技术及管理人员,都来自日本。

太平洋战争爆发后,由于运输困难及日本全力投入战争,台湾必须建立自足的经济,台湾总督府推行军事工业化,炼油、制铝等产业迅速发展,至1943年达到高峰。

由于许多工厂由日本将旧设备运来台湾安装,主要设备及材料在战争后期运输困难,加以盟军轰炸,军事工业化终至停顿,产量大减,陷入停顿状态。

就生产指数来说,以1937年为基期(等于100),台湾经济逐年均有增加,至1940年高达126.28,之后一路下跌,至1945年光复前仅24.04。

二战时台湾快速军事工业化,未能达成目标,却给战后复兴带来更大的困难。

为解决日本本土食粮短缺,台湾总督府于1939年起,实施“台湾米谷移出管理令”,凡米谷皆由台湾总督府统一买入,非经政府卖出者,不得将其移出。

同年,实施“米谷配给统制规则”,规定粮食生产者,扣除经核准的自家食用粮食外,其余粮食,必须全数卖给政府。

台湾经济的发展历程

台湾经济的发展历程台湾经济的发展历程可以追溯到20世纪初。

在此之前,台湾的经济几乎完全依赖农业和渔业,而殖民地时期(1895-1945年)对于台湾的经济发展也有了一定的推动作用。

殖民地时期,台湾开始引进现代化的农业技术和发展轻工业。

这一时期也见证了台湾工业化的初步起步,例如台湾制药、纺织、糖业、盐业和金属工业等。

然而,由于殖民地政权的限制和二战爆发,这些工业的发展并没有取得突破性的进展。

1945年,二战结束后,台湾由日本归还给中国。

此后,台湾的经济发展得到了中国政府的重视和支持。

国共内战监的压力和资源的短缺使台湾经济发展面临困境,但是海外华人的资金和技术转移为台湾提供了有力的推动力。

1950年代,台湾政府采取了一系列的政策来推动经济发展,包括重点发展轻工业和重工业,推进农业现代化,吸引外国投资等。

这些政策的实施使台湾的经济发展迅猛,出现了一批知名的企业,例如富士康、联发科技等。

1960年代,台湾的出口导向型经济战略开始取得显著成效。

台湾将重心放在制造业的发展上,以出口为主要驱动力。

台湾电子业快速崛起,成为台湾经济的支柱产业之一。

同样,台湾也开始发展高科技和知识产业,并鼓励创新和研发。

1970年代,台湾经济继续高速增长,国民生活水平不断提高。

台湾政府实施了一系列的改革开放政策,吸引外国投资和引进新技术。

同时,台湾也开始发展金融业和服务业,并逐步实现了经济结构的转型和升级。

1980年代,台湾进入了成熟期,工业结构进一步升级和转型。

台湾开始发展高科技产业,逐步减少传统劳动密集型产业的比重。

此外,台湾也开始注重环保和可持续发展,推动社会经济的可持续性。

1990年代至今,台湾继续保持了较高的经济增长速度,积极参与国际经济合作,并迈向更多元化的经济结构。

台湾的经济实力和技术水平在全球范围内都得到了广泛认可。

总之,台湾经济的发展历程可谓经历了从农业经济到工业化,再到高科技产业的转型升级。

政府的积极推动和外部的支持成为台湾经济发展的关键因素。

台湾经济概况(资料选编)

台湾经济概况(资料选编)

佚名

【期刊名称】《广州城市职业学院学报》

【年(卷),期】1989(000)002

【摘要】台湾是我国领土,位于中国大陆的东南太平洋中,由台湾本岛与彭湖群岛及其86个大小附属岛屿组成,总面积为36,000平公方里,人口2000万。

但地少人多的台湾却能以强劲的经济增长和出色的出口扩张闻名于世,在全球贸易中,排名13位。

台湾于1953年开始实施经济建设计划,于1962—1963年间,经济发展通过起飞点,此后,在近30年的时间里,建立起了“出口导向工业化”的模式,维持了强劲的经济增

【总页数】6页(P55-60)

【正文语种】中文

【中图分类】C0

【相关文献】

1.台湾南部经济社会概况 [J], 熊俊莉

2.《1958-1965中华人民共和国经济档案资料选编》丛书在京首发 [J], 朱音

3.《抗战时期晋察冀边区财政经济史》资料选编 [J], 无

4.《体育》概念资料选编——全国高等学校《体育理论》教师进修班教学参考资料[J], 李翅鹏

5.《抗战时期大后方经济开发文献资料选编》出版 [J], 唐润明

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

20世纪50至80年代台湾经济发展简论_吴冰清

20世纪50至80年代台湾经济发展简论3吴冰清(武汉大学 历史学院,湖北 武汉 430072)摘要:二战后,台湾在美国大力支援和第三次科技革命浪潮的带动下,利用岛内自身有利条件,发展台湾本土经济。

在半世纪时间内,台湾经济取得了令人惊叹的经济业绩,成为亚洲四小龙之一。

笔者认为台湾经济发展得益于适时调整经济发展战略。

关键词:台湾;经济;发展战略中图分类号:k295;F127.58文献标识码:A文章编号:1672-9846(2008)02-0021-04 战后四十多年间,台湾经济发展相当迅速。

据资料显示,台湾以1987年与1952年相比,三十五年来,国民生产总值增加了57倍;进出口总值增加289倍;人均国民收入增加23倍。

近几年外汇储备也增加了33倍。

对于台湾经济发展原因,①,本文无意重复,只着重就战略调整因素对台湾经济发展的影响作一些论证,并请方家指教。

一、台湾经济发展的历史背景及条件二战后,在第三次科技革命浪潮的影响下,台湾利用日据时期已有的基础设施及从大陆带去的大量资本与技术人员,在美国的援助下,通过发展商品经济和加工出口工业,在不到半世纪时间内,使岛内经济稳定而快速发展起来。

20世纪50年代,第三次科技革命发生,成为二战后世界资本主义获得新生的决定性推动力,在资本主义世界,其生产关系及上层建筑的变革也都在科技浪潮的影响中进行。

台湾作为世界资本主义体系的一个组成部分,其经济发展也在科技革命的影响和带动下发展起来。

二战后世界资本主义发展,资本主义发达国家,尤其是美日两国进行产业结构调整,先后向台湾转移了大量的资本和技术比较简单的劳动力密集工业,加上当时台湾低廉而充沛的劳动力,以及廉价的进口原料,广阔的轻纺工业外销市场,这些条件的结合促进了台湾轻工业的发展,并带动了相关产业的发展。

日本统治五十年间,把近代资本主义的生产方式带进了台湾。

为了适应对外战争的需要,日本在统治期间尤其是后期,为台湾的教育、农业、工业,特别是交通、电力等基本设施做了大量投资。

台湾经济发展状况

在发展策略上先发展农业及劳动密集型工

业,再发展资本与技术密集工业;先发展 进口替代工业,然后发展出口导向工业, 较好地结合了台湾的实际情况,并有效地 利用了国际经济环境变化的契机。

近十多年来,两岸的经济交流与合作已具一定规模,互

补互利的局面正在形成,祖国大陆已成为台湾经济发展 的腹地。台湾每年从两岸贸易中获得巨额顺差,保证了 其贸易收支的平衡,且提高了其在本岛的投资能力。大 批台湾劳动密集型企业投资大陆,缓解了其在本岛发展

背景:自80年代以来,由于台湾内外经济环境的变化, 新台币兑美元汇率大幅升值,工资也大幅上涨,劳动力 短缺,劳动密集型加工出口工业逐渐丧失比较利益和比 较优势,导致民间投资意愿低落,经济发展陷入困境。

措施:台湾当局于1986中提出了实行自由化、国际化、 制度化的经济转型,进一步健全和完善市场经济机制, 并以产业升级和拓展美国以外的外贸市场作为重大调整 内容,确定以通讯、信息、消费电子、半导体、精密器 械与自动化、航天、高级材料、特用化学及制药、医疗 保健及污染防治等十大新兴产业为支柱产业。

(3) “美援”即将停止,建设资金不足。在五十年代, “美

援”对台湾经济的发展起了重大作用“美援”进口占进口总 额的35%以上,“美援”固定资本投资占固定资本总投资的30 %以上,而且大部分外贸逆差是出“美援”弥补的。

(4) 技术水平低,发展重工业有不少困难。1961年熟练

工人只占生产工人的46.4%,还不到一半;受中等以上 教育的制造业从业人员也不到四分之一;大多数工业企 业生产设备简单,难以发展重工业。

台湾经济发展状况

主要内容

台湾经济发展的历程

台湾经济快速发展的原因

目前台湾经济存在的问题

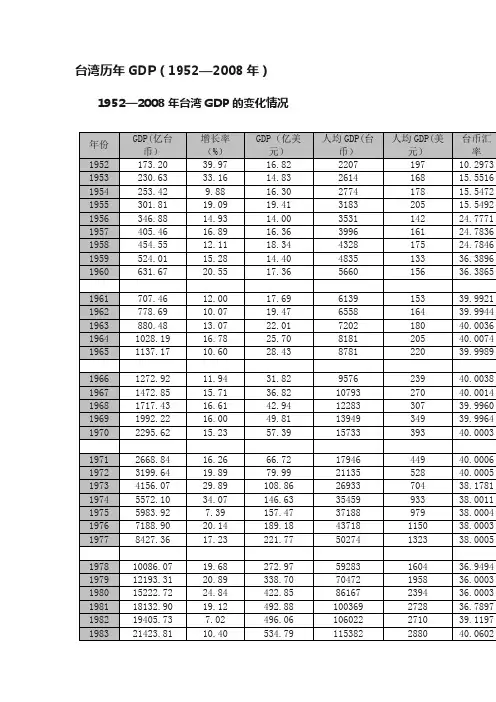

台湾历年GDP(1952—2008年)

台湾历年GDP(1952—2008年)1952—2008年台湾GDP的变化情况——上世纪50年代,台湾的经济保持高速增长,比如1952年,经济增长率竟达到了惊人的39.97%!近40%的增长率让人震惊不已;而次年(1953年)的增长率同样达到了33%多。

这似乎表明台湾已经进入了一个高速发达的社会?其实不然。

很显然,50年代,台湾仍然是一个农业经济,工业并不发达,为了出口,台币汇率不断贬值。

这期间,以美元计算的台湾GDP并没有增加。

1960年台湾GDP 为17.36亿美元,几乎与1952年的16.82亿美元相当。

——60年代,台湾经济继续保持增长两位数以上的增长率。

这期间,台币汇率开始保持稳定,台湾的经济总量进入了增长期。

1970年,以美元计价的台湾的GDP已经是1960年的3倍多。

但由于基数太低,此时的台湾仍较落后,1970年,台湾的人均GDP 仅有393美元。

——在70年代,台湾的经济进入了腾飞期。

1973年,经济增长率高达29.89%;而1974年竟又达到了惊人的34%。

十年间,除了1975年仅增长7.39%外,其它年份,20%左右的增长率几乎是常态。

此时,台币汇率开始了升值,台湾的经济总量迅猛增加。

1980年,以美元计价的台湾GDP达422亿美元,十年间翻了7倍之多。

1976年,台湾的人均GDP也突破1000美元大关,达1150美元;1980年,又突破2000美元关口,为2394美元。

台湾开始向工业现代化迈进。

——80年代,台湾经济进入了鼎盛期。

台湾的人均GDP由1980年的2394美元增长到1990年的8325美元。

台湾正式成为发达经济体。

——90年代初期,台湾经济还保持着高速增长。

不过,由于亚洲金融危机的爆发,台湾经济进入了几年的衰退期。

2002年,以美元计价的台湾GDP还低于1997年。

1993年,台湾的经济增长率还高达10.75%的增长率。

不过,自此以后,台湾的经济增长率再也未能达到10%以上了。

港台经济专题至十二:台湾经济模式与经济政策

代表性的成功企业

• 半导体产业: • 台积电、联华电子(晶圆双雄)(均为世界级的半导 体企业,占全球市场的80%) • 日月光、矽品(封测双雄)(分居集成电路封装和测 试行业的第1和第3) • 液晶面板产业(电子): • 友达(全球品牌面板市场占有率第3)、奇美电(全 球品牌面板市场占有率第5) 、华映、彩晶、广辉(面板 五虎) • 电脑制造业: • 鸿海、广达、仁宝、明基、英业达、纬创、大同、英 华达、神达、华硕(电脑10强) •

台湾三大科技园区

• 1、新竹科学工业园 • 台湾的“硅谷”,1980年开始营运,主要产业为集成 电路、电脑及配套设备、通讯、光电、精密机械、生物科 技 • 世界上最成功的科学工业园区之一,也被认为是世界 十大科学工业园区之一 • 2、台中科学园区 • 2003年设立,主要产业包括纳米精密机械、生物技术、 通讯、光电、航太、纳米材料应用等六大产业 • 3、台南科学工业园区

(二)第二次土改

• 20世纪70-80年代 • 目的:摆脱以小土地私有制为基础的小农 产业,实现农业经营专业化、企业化和机 械化 • 背景: • 农业收入低下影响农民务农意愿 • 耕地面积过小阻碍生产效率提高 • 地价上涨过快引发土地废耕现象 • (大陆也有此问题)

改革内容:

• 1、推行农地重划,辅导小农转业,促进土 地所有权转移 • 农民互换耕地,实现土地集中连片 • 辅导农民转业 • 贷款协助农民购买耕地 • 2、推广资本主义商业经营方式,扩大农业 经营规模 • (大陆:农业产业化) • 3、促进生产机械化和产品商品化 • 贷款、补贴

(三)第三次土改

• 20世纪90年代以来 • 目的:解决农地市场化问题,构筑适合社 会发展的土地规模经营新模式,应对经济 全球化的需要 • 背景:农地流转不畅,不利于规模经营, 农地布局凌乱,劳动力老化严重

台湾经济历史概况

一、经济概况1949年以来,台湾经济发展大致经历四个时期:(一)经济恢复时期(1949-1952年)。

当时台湾人口剧增,物价飞涨,工农业生产几乎停顿,而军事性开支却占财政支出的一半以上,民众生活困难,经济濒临崩溃。

为此,台湾当局采取了一系列旨在稳定社会和恢复经济的政策与措施,土地改革、改革币制、外汇贸易管制,优先发展电力、肥料及纺织工业等。

50年代台湾农业发展迅速,增长率年均达各4.7%。

此外,从1950年下半年起,美国开始对台湾实行经济援助,注人大量资金帮助台湾恢复经济。

到1952年,台湾经济基本恢复到二战前的最高水平。

(二)以农养工发展时期(1952-196O年)。

当时台湾经济基本上以农业为主,劳动力过剩,对外贸易和国际收支均逆差严重,外汇极度短缺,民众因收入低而无力消费进口工业品。

台湾当局以稳定中求发展为指导思想,确定了以农业培养工业,以工业发展农业的方针。

土地改革促进了农业劳动生产率的提高,农产品及其加工品在总出口中的比重非常高,1957年高达71.5%,成为创汇主力。

台湾当局又通过肥料换谷、强制收购等不等价交换方式,获取利润,把它转移到工业部门。

在工业方面,重心放在资金需求量不大、技术要求不高、建厂周期短的民生工业上,以岛内生产替代进口,以适应岛内的消费水准,并节省外汇开支,创造更多的就业机会,减轻就业压力。

形成了糖、茶、菠萝及香茅油等农副产品加工业,以及水泥、玻璃、木制品、造纸、化肥、纺织、食油、面粉、塑胶原料及制品、人造纤维、自行车、缝纫机和家用电器等进口替代工业。

(三)出口导向经济发展时期(1960-1986中)。

由于台湾市场狭小,当时进口替代工业的产品市场已趋饱和,若继续发展将导致经济后劲乏力。

台湾抓住当时国际分工变化的机遇,利用低廉工资的国际比较利益,大力发展加工出口工业带动经济发展,并陆续修正或制定旨在促进出口的政策与措施,如进行外汇贸易的改革、实施“奖励投资条例”、鼓励民间储蓄、对外销厂商实行税收和融资的优惠、设立出口加工区和保税仓库等。

台湾经济发展情况

台湾经济发展情况台湾经济总情况一、发展历程台湾经济是一个典型的出口导向型经济体系。

50多年来,通过进口替代、出口扩张、结构调整与自由化改革的发展轨迹,台湾经济获得了较快发展。

经济恢复二战末期,台湾经济遭到严重破坏。

国民党退台初期,由于政局动荡,人口剧增,物资短缺,物价上涨,经济形势严峻。

为此,台湾当局采取了一系列旨在稳定社会和恢复经济的政策与措施,主要包括土地改革、币制改革、加强外汇贸易管制及优先发展电力、肥料、纺织等民生工业,使台湾经济在较短时间内得以恢复与发展。

在台湾经济恢复与发展初期,土地改革与“美援”发挥了重要作用。

台湾土地改革意义重大,影响深远。

土地改革第一步是进行“三七五减租”,即将原地主收取超过收获量50%以上的地租一律降至37.5%以下,其他附带租金一律取消。

接着全面推行于1948年开始试行的“公地放领”政策,即将从日本人手里接收的公有耕地承租给无地或少地的农民,承租地价分十年还清。

公地放领一直到1976年才结束,总计历年放领耕地约14万公顷,承领农户28.6万户。

1953年1月,台湾省政府公布《实施耕者有其田条例》,开始实行“耕者有其田”的重大农地改革方案。

地主按规定保留一小部分土地外,其余由政府征收,缴给现耕农承领。

征收地主土地的地价,付给地主七成的土地实物债券,三成公营的农林、工矿、台泥与台纸四大公司股票。

到1953年底,共征购地主耕地13.9万公顷,约占地主原有耕地的30%,承领农户达19.5万户。

整个土地改革历时10年,于1963年完成。

这次土地改革,不仅缓和了农民与地主的关系,解放了农村生产力,农民生产积极性提高,粮食产量增加,缓解了粮食供应压力,在某种程度上解除了台湾经济危机,而且将农村资本转移工商业,促进了工商业的发展。

台湾经济发展的历程

台湾经济发展的历程台湾经济发展的历程可以追溯到20世纪50年代初。

那时,台湾正处于殖民统治和战争的阴影之下。

经济基础脆弱,人口大部分是农民,交通和基础设施也十分落后。

然而,在政府的领导下,台湾经济经历了迅猛的发展。

在台湾经济起飞的初期,政府采取了一系列的保护主义政策,以建立和发展重工业。

这些政策包括保护市场、资金分配和重工业优先发展。

政府还通过吸引外国投资和引进先进技术来促进制造业的发展。

这些政策帮助台湾迅速发展起来,经济成长率一度超过13%。

然而,这种发展模式也带来了一些问题,比如环境污染和资源消耗。

当时的经济发展主要集中在城市和工业区域,导致城乡差距加大和资源分配不均。

为了解决这些问题,台湾政府开始转变经济发展模式,鼓励更多的创新和技术发展,推动经济产业多元化。

到了上世纪80年代,台湾经济进入了高速增长的阶段。

政府在这一时期实施了一系列的经济改革政策,包括减少对重工业的依赖,鼓励服务业和高科技产业的发展。

这些政策取得了巨大的成功,台湾经济快速转型为一个以创新和技术为核心的经济体。

在这个时期,台湾开始崭露头角,成为世界上最大的电子零部件和电子产品制造商之一。

进入21世纪后,台湾经济面临了新的挑战。

随着中国大陆经济崛起和国际市场竞争的加剧,台湾的传统产业面临严峻的压力。

为了保持经济竞争力,台湾政府提出了新的发展战略,即“5+2”产业创新计划。

该计划旨在培育五大新兴产业(智慧机械、绿色能源、智慧医疗、国际物流和文化创意产业),并加强两项新兴领域的发展(智慧农业和金融科技)。

目前,台湾经济面临一些挑战,包括老龄化人口、就业和收入不平衡等。

然而,台湾也有一些优势,如丰富的人力资源和创新能力。

政府和企业正在积极应对这些挑战,通过推动创新和技术进步,鼓励创业和提高人力资源的素质来促进经济发展。

总而言之,台湾经济发展的历程可以被描述为从农业社会到工业化,再到以创新和技术为核心的经济体的转型。

不断变革和适应新的挑战是台湾经济持续发展的关键。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

• 战前台湾工业内部结构变化: • 以制糖为主的食品加工业所占比重下降, 与军事有关的重化工业比重上升

(二)1945年前(殖民地时期)台湾经济特 征 • 1、过渡性 • (1)从封建经济形态向殖民地经济形态过 渡 • 农业耕作+殖民掠夺 • (2)从自然经济形态向商品经济形态过渡 • (3)从单一的农业经济形态向二元经济形 态过渡 • 日本的战争需要

(2)贸易结构表现为畸形的对日依赖

• 1897—1940年,台湾对日贸易额年均增长 12.4%,占台湾对外贸易总额的80%以上, 甚至90% • 对日输出:大米、蔗糖 • 自日输入:工业品

资料

• 日本殖民统治对近代台湾社会经济进程的 影响

• 台湾的对外贸易依存度: • 5718/4740=121% • 出口导向型经济

产业结构:

• 第一产业:2% • 第二产业:30%(包括工业和建筑业) • 第三产业:68%(主要包括批零贸易,运 输仓储,信息通讯传播业,金融保险业, 房地产业,公共行政及国防,教育服务业 等) • 初具发达经济体特点

• • • • • • • • •

2、垄断性 日本殖民者实行垄断的经济政策 (1)驱逐外商势力,垄断对外贸易 至1921年,外商势力基本退出台湾 (2)实行专卖制度,独占台湾经济资源 食盐、樟脑、烟叶、火柴、石油、鸦片专 卖 (3)控制金融机构 银行等金融机构受控于日本殖民者 (4)控制产业资本 日本金融寡头、大财阀以各种手段控制台 湾资本总额的80%,耕地的30%

• 2012年广东省GDP:57068亿RMB(约合 9270亿美元) • (东莞:5010亿RMB) • 见2012年我国各省区GDP排名 • 人均GDP:8500美元

• 出口:3011亿美元(增长率为-2.3%) • 进口:2707亿美元 • 对外贸易总额:5718亿美元,比上年减少 3% • 全年贸易顺差达303.8亿美元,创历史新高, 同比成长13.3%。 • 外汇储备(存底)(截至2013年7月底): 4091亿美元)

• 为了侵略战争的需要,日本殖民当局大力 发展冶金、机械、化工等产业,打破了以 制糖工业为主的单一经济结构 • (另外,工业化也是此时台湾经济转型的需 要)

2、进程

• (1)备战下的工业建设时期(1930— 1940年) • 日本的工业资本和生产技术进入台湾 • 利用海外的能源与原材料 • 建立冶金、化肥、机械、电力、钢铁等产 业 • (2)战争时期的工业动员时期(1941— 1945年) • 以机械制造为主的军事工业(服务于太平 洋战争的需要)

部门经济

• 农产品: • 稻米、小麦、茶叶、蕃薯、樟脑、甘蔗、 花生、花卉、蔬菜、水果、槟榔、猪肉、 家禽、牛肉、牛奶、鱼 • 工业: • 电子、资讯科技、武器、化学、纺织、钢 铁、机械、水泥、食品加工、汽车及汽车 零件、造船、消费品、医药品

二、二战结束前的台湾经济

• • • • (一)战前台湾的工业化运动 1、背景 服务于日本对外侵略战争的需要 20世纪30年代,日本大力发展重化工业,加紧实 行经济军事化,对外实行侵略扩张 • 1931年9.18事变后,日本把台湾作为占领中国东 南部及东南亚的基地 • 对台湾以农业开发为主的殖民地经济政策,让位 于以工业化为主的经济政策

3、畸形结构

ห้องสมุดไป่ตู้

• (1)产业结构表现为典型的米糖经济 • 日本殖民者实行“日本工业、台湾农业” 的经济政策,特意扶持米糖经济,让台湾 成为日本的食品供应地 • 1934年台湾稻米生产量的56%输往日本 • 20世纪30年代以制糖为主的食品加工业占 工业产值的70%左右 • 台糖输日量占生产量的比重高达80%

3、发展

• (1)现代产业经济的壮大 • 1920—1941年,台湾的工厂数量由2695家 增长到8683家 • 1921—1942年,工业产值从1.38亿元增长 为7亿元,平均每年增长8%

(2)经济结构变化

• • • •

1927—1942年 工业占GDP的比重从34%上升为48% 农业占GDP的比重从55%下降为41% 工业成为台湾经济主导产业

港台经济专题之十:台湾经济概况及二战 前的台湾经济

一、台湾经济概况 面积:3.6万平方公里 人口:约2300万 GDP:4740亿美元(世界第27大经 济体) 人均GDP:20000美元(世界排名 36) 见2012年世界GDP及人均GDP排 名

香港的主要经济指标(2012年)

• • • •

GDP:2450亿美元 人均GDP:3.6万美元 人均GDP世界排名第25,亚洲排名第6 外汇储备:3210亿美元(截止2013年1月底 底)