太极拳论集

太极拳论原文及译文

太极拳论原文及译文

太极拳是一种中国传统的身体运动和心理修炼方式,起源于明朝,其理论基础源于道家和中医思想。

太极拳论是太极拳的核心理论之一,它是一篇关于太极拳的基本原理、方法和要领的文章,被誉为太极拳的圣经。

以下是太极拳论的原文和译文:

原文:

太极拳论

太极拳,动静之机,阴阳之母也。

动之则分,静之则合。

无过不及,随曲就伸。

人刚我柔,我柔自如,人摆我粘,我拽而熔。

动急则急应,动缓则缓随。

不以动急而忘动,不以静缓而忘动。

意动则身随,手动则心静。

升降开合,相辅相成。

虚空无为,消息相因。

伸缩往来,收放自如。

气势鼓荡,精神贯注。

内外合一,身心合一。

知己知彼,百战不殆。

译文:

太极拳论

太极拳是一种利用动静之机、阴阳之母的理论指导身体运动和心理修炼的方式。

运动时,动作要分动静,静止时要合阴阳。

运动不能过激或过缓,要随遇自如。

对方刚劲时,我变得柔缓,对方柔缓时,我变得刚劲。

不能像躁急一样过分追求动作,也不能像迟缓一样过分放松。

心意一动,身体就会随之而动,手动心静,升降开合,相互协调。

身体虚空无为,意念消息相通。

伸缩往来,收放自如。

气势鼓荡,精神贯注。

在身体和心理的修炼中,要内外合一,身心合一,了解对

手,百战不殆。

陈鑫:太极拳论

陈鑫:太极拳论展开全文缠绕运劲,舒畅经络“凡经络皆有益于拳。

”“打太极拳须明缠丝劲,缠丝者,运中气之法门也,不明此,即不明拳。

”“太极拳缠丝法也。

进缠退缠,左右缠,上下缠,里外缠,大小缠,顺逆缠,而要莫非即引即缠,即进即缠,不能各是各着;若各是各着,非阴阳互为其根也。

”“浑身俱是缠劲,大约里缠外缠,皆是随动而发,在左手前,右手后;右手前,左手后,而以一顺合者;亦有左里合,右背合者;亦有用反背劲而往背面合者,各因其势之如何而以自然者运之。

其劲皆发于心内,入于骨缝,外达于肌肤,是一股劲,非有几股劲。

即气之发于心者,得其中正,则为中气,养之即为浩然之气。

”“此中意趣,莫割断神气,神气不断,知脉自然流通。

”“天地间未有一往而不返者,亦未尝有直而无曲者矣。

”“盖物有对持,势有回还,古今不易之理也。

”“卫生之本,还气妙诀。

能善运气,始能卫其生命。

”“自当从良师,又宜访高朋,处处循规矩,一线启灵明;一层深一层,层层意无穷,一开连一合,开合递相承。

”“五运六气司变化,武术得之自通神。

”“任脉起于会阴,上行循腹里至天突、廉泉止,督脉亦由会阴起,过长强,顺脊逆行而上至百会,下降至人中止。

……上身任督以腹背言,……皆位乎中,可以分,可以合也。

分之以见阴阳之不离,合之以见浑沦之无间。

……人能明任督以运气保身,……行导引之术,以为(却病延年)之根本。

打拳以调养血气,呼吸顺其自然,扫除妄念,卸尽浊气,先定根基,收视返听,含光默默,调息绵绵,操固内守,注意玄关(即丹田),功久则顷刻间水中火发,雪里花开,两肾如汤热,膀胱似火烧,真气自足。

任督犹车轮,四肢若山石。

无念之发,天机自动。

每打一势,轻轻运行,默默停止,惟以意思运行,则水火自然混融。

……练过十年以后,周身混沌,极其虚灵,不知身之为我,我之为身,亦不知神由气生,气自有神,周中规,折中矩,不思而得,不勉而中,……不知所以然而然;亦不知任之为督,督之为任,中气之所以为中气也。

许禹生注《太极拳论》

许禹生注《太极拳论》太极者,无极而生,太,大也,至也。

极者,枢纽根柢之谓。

太极为天地万物之根本,而太极拳则为各拳之极至也。

无极而生者,本于无极也。

此拳重在锻炼精神,运劲作势,纯任自然,不甚拘于形式。

以虚无为本,而包罗万象。

故曰“无极”。

然初学者究当就有形之姿势入手学习,久之着熟懂劲,融会贯通,始能入于神化之境。

按周濂溪《太极图说》“无极而太极”注云:上天之载,而声无臭,而实造化之枢纽,品橐之根柢也。

故曰“无极而太极”,非太极之前复有无极也。

此云“无极而生”,究有语病。

动静之机,阴阳之母也。

变易物体之位置,或动体进行之方向,曰“动”。

保存或维持其固有之位置或方向,曰“静”。

机者,征兆也,如《阴符经》“天发杀机”之“机”。

夫动静无端,阴阳无始。

太极者,其枢纽机关而已。

太极拳当行功时,中心泰然,抱元守一,未尝不静。

及其静也,神明不测,有触即发,未尝无动。

于动时存静意,于静中寓动机。

一动一静,互为其根,合乎自然。

此太极拳术之所以妙也。

万物之生也,负阴而抱阳,莫不有太极。

有太极斯有两仪,故太极为阴阳之母。

太极拳着着势势均含一、O、环形。

其动而阳,静而阴,及刚柔进退等,均与易理无异。

故得假借易理以说明之,非强为附会也。

中国旧日学说,诸凡事物均以阴阳喻之。

故阴阳无定位。

太极拳之为阴阳亦然。

如拳势之动者为阳,静者为阴;出手为阳,收手为阴;进步为阳,退步为阴;刚劲为阳,柔劲为阴;发劲为阳,收敛为阴;粘劲为阳,走劲为阴;手足关节之伸为阳,曲为阴;分为阳,合为阴;开展为阳,收敛为阴;身躯之仰为阳,俯为阴;升为阳,降为阴。

凡此所喻,无论遇如何变化,内皆含一、O、环形。

故动静不同时,阴阳不同位,而太极无不在焉。

动之则分,静之则合,动,变动也。

动之则分阴分阳,两仪立焉。

静之则冲漠无征,而阴阳之理已悉具其中矣。

太极拳术当行功时,其各姿势,一动一静相间。

其拳势之动者,前后左右上下,均有阴阳虚实可循,故曰“动之则分”。

其静的姿势,虽无痕迹可指,然阴阳虚实已见其中,故曰“静之则合”。

太极拳论(全文365字,堪称经典)

太极拳论(全文365字,堪称经典)太极者,无极而生,动静之机,阴阳之母也。

动之则分,静之则合。

无过不及,随曲就伸。

人刚我柔谓之走,我顺人背谓之粘。

动急则急应,动缓则缓随。

虽变化万端,而理为一贯。

由招熟而渐悟懂劲,由懂劲而阶及神明。

然非用力日久,不能豁然贯通焉。

虚灵顶劲,气沉丹田。

不偏不倚,忽隐忽现。

左重则左虚,右重则右杳。

仰之则弥高,府之则弥深,进之则愈长,退之则愈促。

一羽不能加,蝇虫不能落,人不知我,我独知人。

英雄所向无敌,盖皆由此而及也。

斯技旁门甚多,虽势有区别,概不外,壮欺弱,慢让快耳。

有力打无力,手慢让手快,是皆先天自然之能,非关学力而有为也。

察四两拨千斤之句,显非力胜;观耄耋御众之形,快何能为。

立如秤准,活如车轮,偏沉则随,双重则滞。

每见数年纯功,不能运化者,率皆自为人制,双重之病未悟而。

欲避此病,须知阴阳;粘即是走,走即是粘,阳不离阴,阴不离阳;阴阳相济,方为懂劲。

懂劲后,愈练愈精,默识揣摩,渐至从心所欲。

本是舍己从人,多误舍近求远。

所谓差之毫厘,谬之千里。

学者不可不详辨焉。

是为论。

《太极拳论》解本文为顾留馨之文,刊于《体育科技》 ( 4 )1980年。

北京人民体育出版社于1980年7 月出版。

王宗岳是清乾隆年间的山西人 ( 故称山右 ) 。

1792年他在河南洛阳教书,1795年在河南开封教书。

他的武术著作有《太极拳论》一篇,解释长拳和十三势内容的残稿一篇,修订了《打手歌》一篇和《阴符枪谱》,共四种。

《太极拳论》以太极两仪立说;解释"十三势"以八卦、五行立说; 《阴符枪谱》以阴符立说。

阴指暗,符指合,故阴符意为"静处为阴动则符 ",正如阴符枪法的原则 "静如处女,动如脱兔 "。

王宗岳少年时读过经史,也读过《内经》、《道德经》及兵法等书,兼通击刺之术 ( 击剑、刺枪 ) ,枪法最精。

《太极拳论》实际上是概括性很强的总结推手经验的论文,它所依据的理论是我国古代哲学朴素的阴阳学说,"一阴一阳之谓道",以此作为太极拳的基本理论,就使太极拳在广泛流传中不致练成刚拳、硬拳,也不致练成柔拳、软拳,而是大家公认的有柔有刚、刚柔相济。

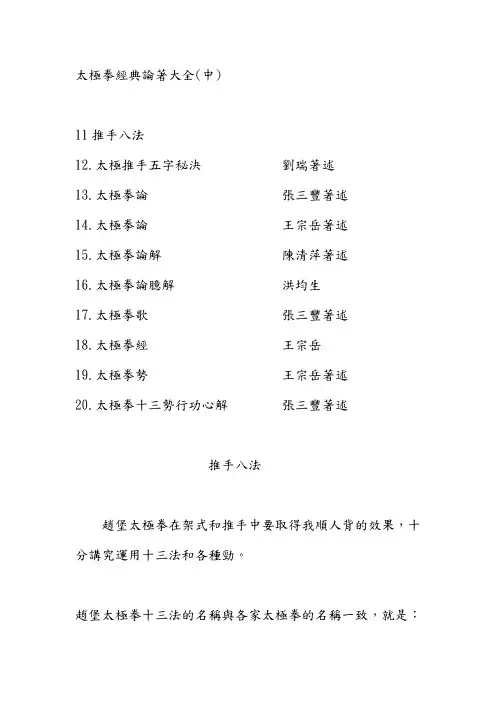

太极拳经典论着大全(中)

太極拳經典論著大全(中)11推手八法12.太極推手五字秘決劉瑞著述13.太極拳論張三豐著述14.太極拳論王宗岳著述15.太極拳論解陳清萍著述16.太極拳論臆解洪均生17.太極拳歌張三豐著述18.太極拳經王宗岳19.太極拳勢王宗岳著述20.太極拳十三勢行功心解張三豐著述推手八法趙堡太極拳在架式和推手中要取得我順人背的效果,十分講究運用十三法和各種勁。

趙堡太極拳十三法的名稱與各家太極拳的名稱一致,就是:掤、捋、擠、按、采、挒、肘、靠、進、退、顧、盼、定。

這十三法的動作貫串趙堡太極拳的行功走架推手的過程中,能熟練地掌握和運用這十三法,才能不斷地提高練拳和推手技擊水平。

現對這十三法中的前八法分述如下:(一)掤法(勁):是以我的雙臂承載對方的雙手。

趙堡太極拳的繃法多用於接手。

雙臂粘著別人雙臂,以靜待動,起到探測對方虛實了,即順勢應著。

趙堡太極拳傳的秘訣中對繃的說法是:“吾一雙胳膊繃起他人雙手也。

如人雙手按我右胳膊(或左或右),我必須用如封似閉之勢,將人的剛勁引空,乘彼之勢,宜按則按之,宜履則之,宜卸(我將身退下為之卸)則卸,使彼自己落空,方為上策。

”這說明了繃法接手後的應付辦法,當然這只是跟著的應付辦法,拖繃法下要氣沉丹田,上要頂勁,配合腰腿。

趙堡太極拳在推手過程中意識上要有繃的意識,周身不失繃勁。

(二)捋(履)法:我用雙手粘住對方腕與肘以上臂順其來勢向一側引,使對方來勁落空。

履要不頂不抗,以四兩撥千斤。

趙堡流傳的秘訣對履得這樣說的:“敵人用兩手按我右臂之時,彼用勁太大,手足齊進,我用如封似閉勢將彼勁引空後,我乘勢將右身下卸,即用我右手搭在彼上臂上,吾兩手齊往右引之,使勁落空,彼勢不便前進。

必須身下卸。

”這是在推手實踐的著法。

履必須做到松腰,轉胯,不丟不頂,保持自己的重心不偏。

(三)擠法(勁):趙堡流傳的秘訣中說:“接上式、敵半身下卸之時,我以前臂擊之是也。

”這話的意思是,我履對方不宜前進以半身下卸化解我的履勁,我乘對方下卸身之時以前臂擠去,這是趙堡太極拳的擠法,這種擠法與其他流派的太極拳不一樣,擠勁要求松肩、垂肘、氣沉丹田。

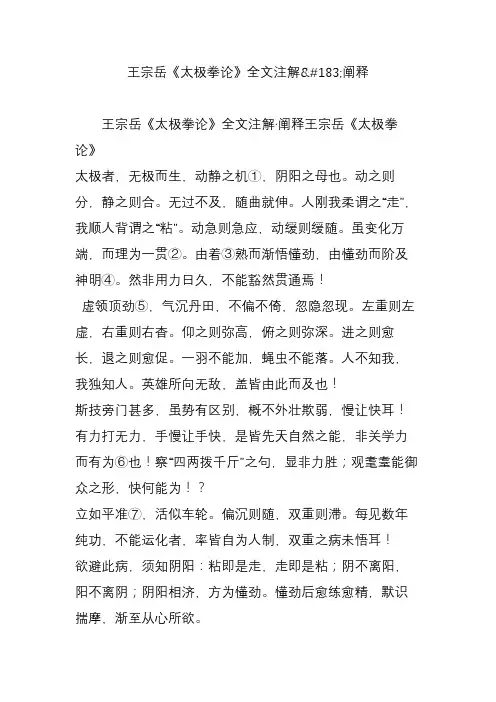

王宗岳《太极拳论》全文注解阐释

王宗岳《太极拳论》全文注解·阐释王宗岳《太极拳论》全文注解·阐释王宗岳《太极拳论》太极者,无极而生,动静之机①,阴阳之母也。

动之则分,静之则合。

无过不及,随曲就伸。

人刚我柔谓之“走”,我顺人背谓之“粘”。

动急则急应,动缓则缓随。

虽变化万端,而理为一贯②。

由着③熟而渐悟懂劲,由懂劲而阶及神明④。

然非用力日久,不能豁然贯通焉!虚领顶劲⑤,气沉丹田,不偏不倚,忽隐忽现。

左重则左虚,右重则右杳。

仰之则弥高,俯之则弥深。

进之则愈长,退之则愈促。

一羽不能加,蝇虫不能落。

人不知我,我独知人。

英雄所向无敌,盖皆由此而及也!斯技旁门甚多,虽势有区别,概不外壮欺弱,慢让快耳!有力打无力,手慢让手快,是皆先天自然之能,非关学力而有为⑥也!察“四两拨千斤”之句,显非力胜;观耄耋能御众之形,快何能为!?立如平准⑦,活似车轮。

偏沉则随,双重则滞。

每见数年纯功,不能运化者,率皆自为人制,双重之病未悟耳!欲避此病,须知阴阳:粘即是走,走即是粘;阴不离阳,阳不离阴;阴阳相济,方为懂劲。

懂劲后愈练愈精,默识揣摩,渐至从心所欲。

本是“舍己从人”,多误“舍近求远”。

所谓“差之毫厘,谬之千里”,学者不可不详辨焉!是为论。

【阐释】先贤王宗岳以“太极”立论,阐述传统拳术攻防之道的理、法、术功,形、意、体、用,及修炼方法、准则、规矩、规律和攻防功夫艺境升华等诸多方面的内容。

其所论述的传统拳学之宗旨适用于传统拳术各门派、各拳种,不独为太极拳门派的专著。

太极,乃是中华民族优秀传统文化经典《易经》天人合一学说中的一个哲学命题。

虽然王宗岳先生以“太极”立名,但如深刻分析其所论的全部内容,则囊括了《易经》天人合一学说中“无极、太极、两仪、三才、四象、五行、六合、七星、八卦、九宫、十精”的全部内容。

故欲精通王宗岳《太极拳论》中之深刻内涵及其意义,必须精心研习《易经》,才是方便之门径。

历代先贤中,以《易经》天人合一学说的理法研究、论述传统拳术攻防之道的修炼、建体、至用及攻防功夫艺境升华之内容者可谓代不乏人。

太极拳经典拳论(二)

太极拳经典拳论著者张安国丁婵内容提要书中收集了元代以来太极拳家主要的经典拳论,书中也发表了著者对杨氏85式太极拳理论和拳架的分析论文。

本书可供广大太极拳爱好者以及对太极拳进行研习者的参考和学习。

目录一太极拳经典拳论1…………………………() 二太极拳经典拳论2…………………………() 三太极拳拳论注释1....................() 四太极拳拳论注释2 ...................() 五学习心得汇编 .....................()二太极拳经典拳论2河南温县赵堡镇第一代宗师蒋发(明未)拳论1,太极拳法说1)八门五步掤(南)、捋(西)、挤(东)、按(北)、采(西北)、挒(东南)、肘(东北)、靠(西南)一方位。

坎、离、兑、震、巽、乾、坤、艮一八门。

方位八门乃为阴阳颠倒之理,周而复始,随其所行也。

总之,四正、四隅不可不知矣。

夫掤、捋、挤、按是四正之手,采、挒、肘、靠是四隅之手。

合隅、正之手,得门、位之卦。

以身分步,五行在意,支撑八面。

五行:进步火、退步水、左顾木、右盼金,定之方中土也。

夫进:退为水火之步,顾盼为金木之步,以中土为枢机之轴。

怀藏八卦,脚跐五行;手步八五,其数十三,出于自然,十三势也。

名之曰“八门五步”。

2)八门五步用功法八卦五行,是人生固有之良,必先明“知觉运动”之本由,知觉运动得之后,而后方能懂劲:由懂劲后,自能接及神明!然用功之初,要知“知觉运动”虽固有之良,亦甚难得之于我也。

3)固有分明法1盖人生降之初,目能视,耳能听,鼻能闻,口能食。

颜色、声音、香臭、五味,皆天然知觉固有之良,其手舞足蹈与四肢之能,皆天然运动之良。

思及此,是人孰元,因人性近习远,失迷固有。

要想还我固有,非乃武无以寻运动之根由,非乃文元以得知觉之本原。

是及运动而知觉也。

夫动而知,动而觉;不运不觉,不动不知。

运极则为动,觉盛则为知。

动知者易;运觉者难。

先求自己知觉运动得之于身,自能知人;要先求知人,恐失于自己。

太极集论(2)

太极集论(2)中正平匀的学习心得我比较难理解铁球,气球什么球对应什么拳的说法,很多拳追求都可以无止境的,不太喜欢真得定格在某个终态,而且是有形的终态。

这个什么球好象是好东西,但脱不了其外形特性的局限性,真的如是而行,总有一天会翻然悔悟。

圆满无碍才是其内在的特性,照例圆满无碍就是在修佛修道里也已经功成绝顶了,但佛祖还是不满意,要往回退那么奥妙的一步,再回到似圆不圆,似满不满的地方,这就是佛学中根据<<心经>>而来的所谓空慧学,太极拳也可以这样,练到圆满什么球了,还可以退一点,弄的似圆不圆,似满不满神神怪怪的,这个功夫还没有证到,所以不便多说,但至少可以说明,别太把什么球放在心上,我倒建议把“中正平”(匀)放在心上,这样就是对那些圆球派也有好处,毕竟有个圆心画个比较严格的圆还比较方便些,其它方法画圆很容易画成恐龙蛋。

中正平的“中”相应又有很多说法,以什么空中,变中,诚中来对应某某拳,我觉得也吃不进头脑,哪个拳不希望变得恶人不可琢磨,而自己又想怎么样就怎么样,该怎么样就怎么样呢?我们比较推崇道书上<乾坤相合得真中>的指导,天地乾坤气一贯通,也就可以开始体会到一些什么地法天,天法道,道法自然之类的。

太极生活化,生活太极化,似修非修,自然而然,究竟”自然“了。

试揭太极拳练神还虚之密从实践的角度,拳理也许就在经验中,就拿这个“炼神还虚”来说,我习拳第一天就教之以方法原理,即收视返听,收视返听人人都知道,但它和练神还虚的关系却很少见人透彻的透露出来,这里显然有一些奥妙在其中,这个奥妙也只有在不断的修炼中得以体认。

我们常讲心神,可见神和心是一体的,又讲心髓,可见心神和洗髓也密不可分,具体的定义医家,道家,佛家或其它家都有所同有所不同,我们是采用<<心经>>作指导,具体的已在其它贴有所描述,不再重复。

但在拳术功法体认的原则只有一个,即必须和“虚”联系起来的心神才有意义,以前讲“把意思放到柳树上能感觉到之间的作用,表示心苗的长成”依据就是这个。

张三丰之《太极拳论》

张三丰之《太极拳论》张三丰之《太极拳论》一举动,周身俱要轻灵,尤须贯串。

气宜鼓荡、神宜内敛,无使有缺陷处、无使有凸凹处、无使有断续处。

其根在脚,发於腿、主宰於腰、形於手指,由脚而腿而腰,总须完整一气,向前退後乃能得机得势。

有不得机得势处,身便散乱。

其病必於腰腿求之。

上下前後皆然。

凡此皆是意,不在外面,有上即有下,有前即有後,有左即有右,如意要向上即寓下意,若将物掀起即加以挫之之意;斯其根自断,乃坏之速而无疑。

虚实宜分清楚,一处有一处虚实。

周身节节贯串,无令丝毫间断耳。

长拳者,如长江大海滔滔不绝也。

掤、捋、挤、按、采、挒、肘、靠,此八卦也。

进步、退步、左顾、右盼、中定,此五行也;掤、捋、挤、按,即乾坤坎离四正方也。

采、挒、肘、靠,即巽震兑艮四斜角也。

进、退、顾、盼、定,即金木水火土也。

合之则为十三势也。

[附:张三丰太极拳论解 - 刘登云整理]一举动,周身俱要轻灵,尤须贯串。

轻灵是太极拳的灵魂。

练拳时不用后天的拙力,则周身自然轻灵。

贯串者,绵绵不断之谓也。

不贯串则断,断则人乘虚而入。

能一气贯串,则上下相随,势无断续。

太极拳无定势,即贯串之效也。

太极拳练时要做到放松、用意不用力,慢中求,匀中求,意为向导气随行。

气宜鼓荡、神宜内敛,无使有缺陷处、无使有凸凹处、无使有断续处。

气鼓荡则无间;神内敛则不乱。

鼓是演奏,荡是乐声的传播。

鼓是投石于水面,荡是能量向四周的传播。

敛是由四周向中心收缩。

神内敛即反观视听。

有凹处,有凸处,有断时,有续时,此皆未能圆满也。

凹凸之处,易为人所制;断续之时,易为人所乘。

皆致败之由也。

由内而外是太极拳的第一个特点。

其根在脚,发于腿、主宰于腰、形于手指,由脚而腿而腰,总须完整一气,向前退后乃能得机得势。

庄子曰:至人之息以踵,太极拳术呼吸深长,上可至顶,下可至踵。

呼吸通灵,内外交融。

故变动其根在脚,由脚而上至腿,达于腰,由腰而上至脊膊手指,完整一气。

故太极以手指放人而跌出者,幷非仅手指之力,其力乃发于足跟,而人不知也。

《太极拳论(郝月如)》全文-古籍

太极拳论(郝月如)《太极拳论》,系太极拳的文献资料,中国人对于著作常喜好托古,假借古人之名为作者,传承给后世的人。

太极拳界重要的拳论有两篇,一是张三丰的《太极拳经》;一是王宗岳的《太极拳论》,虽然实际的作者有待考究,但是仍被太极拳界奉为圭臬,影响学习太极拳的人甚深。

值得注意的地方是,传统中国武术界门户之见甚多,而太极拳的支派亦甚众,然而所有的太极拳门派均不约而同地尊崇王宗岳《太极拳论》为太极拳界至文,足见其地位重要。

郝月如拳论大集合郝月如是郝为真的儿子,是武禹襄第四代传人,与孙禄堂同辈。

月如先生拳理拳艺俱精,且有一定文化。

其拳论进一步丰富了武禹襄及李亦畬的理论。

是太极拳重要文献之一。

太极拳不在样式而在气势,不在外面而在内。

平日行功走架,须研究揣摩空松圆活之道,要神气鼓荡,全身好似气球,气势贵腾挪,身体有如悬空。

两手无论高低屈伸,一前一后,一左一右,皆能灵活自如。

两腿不论前进后退,左右旋转,虚实变换,无不随意所欲。

日久功深,有不知手之舞之,足之蹈之之境。

明白原理,练熟身法,善于用意,巧于运气,到此地步,一举一动,皆能合度,无所谓不对。

习太极拳者必先求尾阎正中。

正中者,脊骨根对脸之中间也。

迈左步,左胯微向左上抽,用右胯托起左胯;迈右步,右胯微向右上抽,用左胯托起右胯;则尾阎自然正中。

能正中,则能八面支撑;能八面支撑,则能旋转自如,无不得力。

次则步法虚实分清:虚非全然无力,内中要有腾挪,即预动之势也;实非全然占煞,内中要贯注精神,即上提之意也。

切记两足在前弓后蹬时不要全然占煞,应该分清一虚一实,否则即成双重之病。

两肩须要松开,不用丝毫之力,用力则不能舍己从人,引进落空。

沉肘即肘尖常向下沉之意。

前膊和两股注意内中要有腾挪之势,无腾挪则不灵活,不灵活则无圆活之趣。

又须护肫,肫不护则竖尾无力,便一身无主宰矣。

又须养气,气以直养而无害,即沉于丹田,涵养无伤之谓也。

又须蓄劲,劲以曲蓄而有余,并须蓄敛于脊骨之内。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

太极拳论15/10/2012/9:50太极者,无极而生,阴阳之母也。

动之则分,静之则合。

无过不及,随曲就伸。

人刚我柔谓之走,我顺人背谓之粘。

动急则急应,动缓则缓随。

虽变化万端,而理为一贯。

由招熟而渐悟懂劲,由懂劲而阶及神明。

然非用力日久,不能豁然贯通焉。

虚灵顶劲,气沉丹田。

不偏不倚,忽隐忽现。

左重则左虚,右重则右杳。

仰之则弥高,府之则弥深,进之则愈长,退之则愈促。

一羽不能加,蝇虫不能落,人不知我,我独知人。

英雄所向无敌,盖皆由此而及也。

斯技旁门甚多,虽势有区别,概不外,壮欺弱,慢让快耳。

有力打无力,手慢让手快,是皆先天自然之能,非关学力而有为也。

察四两拨千斤之句,显非力胜;观耄耋御众之形,快何能为。

立如秤准,活如车轮,偏沉则随,双重则滞。

每见数年纯功,不能运化者,率皆自为人制,双重之病未悟而。

欲避此病,须知阴阳;粘即是走,走即是粘,阳不离阴,阴不离阳;阴阳相济,方为懂劲。

懂劲后,愈练愈精,默识揣摩,渐至从心所欲。

本是舍己从人,多误舍近求远。

所谓差之毫厘,谬之千里。

学者不可不详辨焉。

是为论。

长拳者。

如长江大海。

滔滔不绝也。

棚捋挤按采洌肘靠。

此八卦也。

进步退步左顾右盼中定。

此五行也。

棚捋挤按。

即乾坤坎离四正方也。

采洌肘靠。

即巽震兑艮。

四斜角也。

进退顾盼定。

即金木水火土也。

合之则为十三势也。

五字诀 15/10/2012/10:00一曰心静。

心不静则不专一。

一举手,前后左右,全无定向,起初举动,未能由已,要悉心体认。

随人所动,随屈就伸,不丢不顶,勿自伸缩。

彼有力,我亦有力,我力在先;彼无力,我亦无力,我意仍在先。

要刻刻留心。

挨何处,心要用在何处,须向不丢不顶中讨消息。

从此做去,一年半截,便能施于身。

此全是用意,不是用劲。

久之则人为我制,我不为人制矣。

二曰身灵。

身滞则进退不能自如,故要身灵。

举手不可有呆像,彼之力方碍我皮毛,我之意已入彼骨里。

两手支撑,一气贯穿。

左重则左虚,而右已去;右重则右虚;而左已去。

气如车轮,周身俱要相随。

有不相随处,身便散乱,便不得力,其病于腰腿求之。

先以心使身,从人不从已,后身能从心,由已仍从人。

由已则滞,从人则活。

能从人,手上便有分寸。

秤彼劲之大小,分厘不错;权彼来之长短,毫发无差。

前进后退,处处恰合。

工弥久而技弥精。

三曰气敛。

气势散漫,便无含蓄,身易散乱。

务使气敛入骨,呼吸通灵,周身罔间。

吸为蓄,呼为发,盖吸则自然提得起,亦拿得人起;呼则自然沉得下,亦放得人出。

此是以意运气,非以力运气也。

四曰劲整。

一身之劲,练成一家。

分清虚实,发劲要有根源。

劲起于脚根,主宰于腰,形于手指,发于脊背。

又要提起全副精神,于彼劲将出未发之际,我劲已接入彼劲,恰好不后不先。

如皮燃火,如泉涌出,前进后退,无丝毫散乱。

曲中求直,蓄而后发,方能随手奏效,此谓借力打人,四两拨千斤也。

五曰神聚。

上四者俱备,总归神聚。

神聚则一气鼓铸,练气归神,气势腾挪,精神贯注,开合有数,虚实清楚,左虚则右实,右虚则左实。

虚非全然无力。

气势要有腾挪;实非全然占煞,精神要贵贯注。

力从人借,气由脊发。

何能气由脊发?气向下沉,由两肩收入脊骨,注入腰间,此气之由上而下也,谓之合。

由腰形于脊骨,布于两膊,施于手指,此气之由下而上也,谓之开。

合便是收,开便是放。

能懂得开合,便知阴阳。

到此地位,工用一日,技精一日,渐至从心所欲,罔不如意矣。

内固精神,外显安逸。

须要从人,不要从己。

从人则活,从己则滞。

尚气者无力,养气者纯刚彼不动,己不动;彼微动,己以动。

以己从人,务要知己,乃能随转随接;以己粘人,必须知人,乃能不后不先精神能提得起,则无滞重之虞;粘依能跟得灵,方见落空之妙。

往复须分阴阳,进退须有转合。

机由己发,力从人借。

打手歌王宗岳 19/10/07:45掤捋挤按须认真。

上下相随人难进。

任他巨力来打吾。

牵动四两拨千斤。

引进落空合即出。

沾连粘随不丢顶。

全体大用诀 21/10/7:32太极拳法妙无穷,棚捋挤按雀尾生。

斜走单鞭胸膛占,回身提手把招封。

海底捞月亮翅变,挑打软肋不容情。

搂膝拗步斜中找,手挥琵琶穿化精。

贴身靠近横肘上,护中反打又称雄。

进步搬拦肋下使,如封似闭护正中。

十字手法变不尽,抱虎归山采挒成。

肘底看捶护中手,退行三把倒转肱。

坠身退走扳挽劲,斜飞招法用不空。

海底针要躬身就,扇通臂上托驾功。

撇身捶打闪化式,横身进前招法成。

腕中反有闭拿法,云手三进臂上功。

高探马上拦手刺,左右分脚手要封。

转身蹬脚腹上占,进步栽捶迎面冲。

反身白蛇吐信变,采住敌手取双瞳。

右蹬脚上软肋踹,左右披身伏虎精。

上打正胸肋下用,双峰贯耳招法灵。

左蹬脚踢右蹬式,回身蹬脚膝骨迎。

野马分鬃攻腋下,玉女穿梭四角封。

摇化单臂托手上,左右用法一般同。

单鞭下势顺峰入,金鸡独立占上风。

提膝上打致命处,下伤二足难留情。

十字腿法软骨断,指裆捶下靠为峰。

上步七星架手式,退步跨虎闪正中。

转身摆莲护腿进,弯弓射虎挑打胸。

如封似闭顾盼定,太极合手式完成。

全体大用意为主,体松气固神要凝。

十三字行功诀十三字:掤,捋,挤,按,采,挒,肘,靠,进,退,顾,盼,定。

下为口诀:棚手两臂要园撑,动静虚实任意攻。

搭手捋开挤掌使,敌欲还招势难逞。

按手用招似倾倒,二把采住不放松。

来势凶猛挒手用,肘靠随时任意行。

进退反侧应机走,何怕敌人艺业精。

遇敌上前迫近打,顾住三前盼七星。

敌人逼近来打我,闪开正中定横中。

太极十三字中法,精意揣摩妙更生。

(十三字:棚捋挤按采挒肘靠,进退顾盼定。

三前:手前、足前、眼前。

七星:肩肘膝胯头手足七个出击点)拿闭敌血脉,扳挽顺势封。

软非用拙力,棚臂要园撑。

搂进园活力,摧坚戳敌峰。

掩护敌猛入,撮点致命攻。

坠走牵挽势,继续勿失空。

挤他虚实现,摊开即成功。

附:十三法掤捋,挤按,采挒,肘靠,进退,顾盼,定(中);正偶,虚实,收放,吞吐,刚柔,单双,重(轻)。

打手秘诀:擎、引、松、放。

(象)敷、盖、对、吞。

(气)六合劲:拧裹、钻翻、螺旋、抖搜、惊弹、崩炸。

十三势歌十三总势莫轻视。

命意源头在腰际。

变换虚实需留意。

气遍身躯不少滞。

静中触动动尤静。

因敌变化示神奇。

势势存心揆用意。

得来不觉费功夫。

刻刻留心在腰间。

腹内松净气腾然。

尾闾中正神贯顶。

满身轻利顶头悬。

仔细留心向推求。

屈伸开合听自由。

入门引路需口授。

功夫无息法自修。

若言体用何为准。

意气君来骨肉臣。

想推用意终何在。

益寿延年不老春。

歌兮歌兮百四十。

字字真切义无遗。

若不向此推求去。

枉费工夫贻叹息。

撒放密诀:擎、引、松、放四字李亦畲修订擎开彼力借彼劲(中有灵字)。

引到身前劲始蓄(中有敛字)。

松开我劲勿使屈(中有静字)。

放时腰脚认端的(中有整字)。

拳经总歌明末清初时人纵放屈伸人莫知,诸靠缠绕我皆依。

劈打推压得进步,搬搁横采也难敌。

钩掤逼沉人人晓,闪惊取巧有谁知,佯输诈走谁云败,引诱回冲致胜归。

滚拴搭扫灵微妙,横直劈砍奇更奇,截进遮拦穿心肘,迎风接步红炮捶。

二换扫压挂面脚,左右边簪庄跟腿,截前压後无缝锁,声东击西要熟识。

上笼下提君须记,进攻退闪莫迟迟,藏头盖面天下有,惯心剁胁世间稀。

教师不识此中理,难将武艺论高低。

【注:此歌见於陈氏两仪堂本拳谱,歌词显受戚继光(拳经)影响,为总括太极拳五路、长拳一百八势捶一路之理法,唐豪考定为陈王廷原著。

】太极拳真义无形物象,全身透空。

应物自然,西山悬磬。

虎吼猿鸣,泉清水净。

翻江播海,尽性立命。

意气须换得灵。

乃有圆活之趣。

所谓变转虚实也。

发劲须沉着松静。

专注一方,立身须中正安舒。

支撑八面,行气如九曲珠。

无往不利(气遍身躯之谓)。

运动如百炼钢。

无坚不摧。

形如搏兔之鹄。

神如捕鼠之猫。

静如山岳。

动如江河。

蓄劲如开弓。

发劲如放箭。

曲中求直。

蓄而后发。

力由脊发。

步随身换。

收即是放。

断而复连。

往复须有折迭。

进退须有转换。

极柔软。

然后极坚刚。

能呼吸。

然后能灵活。

气以直养而无害。

劲以曲蓄而有余。

心为令。

气为旗。

腰为纛。

先求开展。

后求紧凑。

乃可臻于缜密矣。

又曰。

彼不动。

己不动。

彼微动。

己先动。

劲似松非松。

将展未展。

劲断意不断。

又曰。

先在心。

后在身。

腹松气敛入股。

神舒体静。

刻刻在心。

切记一动无有不动。

一静无有不静。

牵动往来气贴背。

而敛入脊骨。

内固精神。

外示安逸。

迈步如猫行。

运劲如抽丝。

全身意在精神。

不在气。

在气则滞。

有气者无力。

无气者纯刚。

气若车轮。

腰如车轴。

心会论腰脊为第一之主宰,喉头为第二之主宰,心地为第三之主宰。

丹田为第一之宾辅,指掌为第二之宾辅,足掌为第三之宾辅。

十三势行功要解武禹襄以心行气,务沉着, 乃能收敛人骨,所谓「命意源头在腰隙」也意气须换得灵,乃有圆活之趣,所谓「须留意」也立身中正安舒,支撑八面;行气如九曲珠,无微不到,所谓「气遍身躯不稍滞也发劲须沉着注一方,所谓「静中触动动犹静」也往复须有摺叠,进退须有转换,所谓「因敌变化示神奇」也曲中求後发,所谓「势势存心揆用意,刻刻留心在腰间」也精神能提得起,则无迟重之虞,所谓「腹内松静气虚领顶劲,气沉丹田,不偏不倚,所谓「尾闾正中神贯顶,满身轻利顶头悬」也以气运身,务顺遂,乃心,所谓「屈伸开合听自由」也心为令,气为旗,神为主帅,腰为驱使,所谓「意气君来骨肉臣」也。

周身大用论一要心性与意静,自然无处不轻灵。

二要遍体气流行,一定继续不能停。

三要喉头永不抛,问尽天下众英豪。

如询大用缘何得,表里精细无不到。

武式太极拳白话歌提顶吊裆心中县,松肩沉肘气丹田;裹裆护臀须下势,含胸拔背落自然;初势左右懒扎衣,双手推出拉单鞭;提手上势望空看,白鹅亮翅飞上天;搂拗膝步往前打,手挥琵琶躲旁边;搂膝拗步重下势,手挥琵琶又一番;上步先打迎面拳,搬揽捶儿打胸前;如封似闭往前按,抽身抱虎去推山;回身拉成单鞭势,肘底看捶打腰闾;倒撵猴儿重回势,白鹅亮翅飞上天;搂膝拗步须下势,收身琵琶在胸前;按势翻身三甬背,扭颈回头拉单鞭;云手三下高探马,左右起脚谁矛拦;转身一脚栽捶打,翻身二起踢破天;披身退步仗虎势,踢脚转身紧相连;蹬脚上步搬揽打,如封似闭手向前;抱虎推山重下势,回头再拉斜单鞭;野马分鬃往前进,懒扎衣服果然鲜;回身又把单鞭拉,玉女穿梭四角全;更拉单鞭真巧妙,云手下势控清泉;金鸡独立分左右,倒撵猴儿又一番;白鹅亮翅把身长,搂膝前手在下边;。